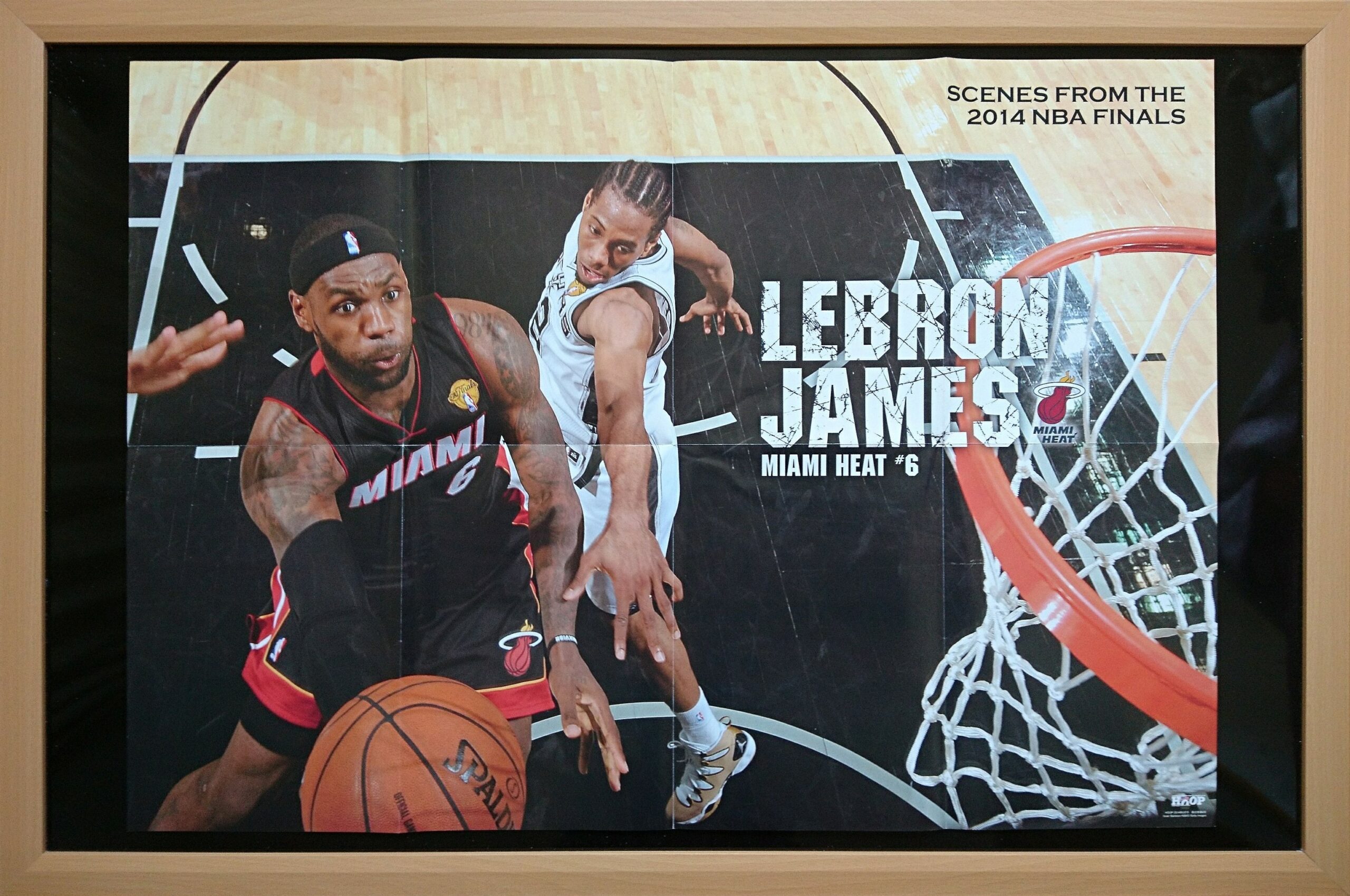

25-レブロン・ジェームズ

レブロン・ジェームズ、孤高のシーズン

スリーピートを目指したヒートの最終章

2013-14シーズン。マイアミ・ヒートはNBA史上6チーム目のスリーピート(3連覇)に挑んでいた。レブロン・ジェームズにとってはヒート移籍から4年連続のファイナル進出を狙うシーズンであり、同時に「キング」の真価が問われた1年でもあった。

この年、相棒ドゥエイン・ウェイドはひざの負傷を抱えて満足にプレーできず、出場試合はわずか54。レギュラーシーズンの約3分の1を欠場することになった。ビッグスリーと呼ばれた黄金トリオも、実態はレブロンのワンマンショーに近づいていた。

スコアリングにフォーカスした“新しいレブロン”

レブロンがこの年に見せたプレースタイルは、キャリアでも稀に見る“得点型”だった。アシストで仲間を活かす司令塔ではなく、自ら点を取りに行くエースとしての役割にシフト。とくにウェイドの不在が続いた期間は、彼の穴を埋めるために常にハーフコートオフェンスの中心に立ち、シュートセレクションの質を上げていった。

その結果、FG成功率はキャリアハイとなる56.7%を記録。単なる数字ではなく、その内容も圧巻だった。ジャンパー、ペネトレイト、ポストアップ、速攻――すべてが洗練され、無駄がなかった。

象徴的な試合が、2014年3月3日。対戦相手は当時まだ弱小だったシャーロット・ボブキャッツ。この試合でレブロンはNBA入り後最短での61得点を叩き出す。ヒートの球団記録を更新しただけでなく、自身のキャリアハイも塗り替えた。

試合後のコメントでは「特にゾーンに入ったというわけではない。ただ、いいリズムで打てた」と語っていたが、実際は第1Qからシュートが面白いように決まり、相手ディフェンダーは手も足も出なかった。

崩れたローテーション、混迷のラインナップ

このシーズン、ヒートは総勢21通りものスターティングラインナップを組む羽目になる。ウェイドだけでなく、クリス・アンダーセンやマリオ・チャルマーズなども断続的に故障。ローテーションは安定せず、試行錯誤の連続だった。

それでもヒートは最終的にイースタン・カンファレンス2位でシーズンを終える。1位はインディアナ・ペイサーズ。ポール・ジョージとロイ・ヒバートを中心にディフェンスに特化したチームだったが、後半戦は失速。ヒートがじわじわと差を詰める形で、なんとかプレーオフの好位置を確保した。

プレーオフでは“勝ち方”を知る強さ

レギュラーシーズンの不安定さとは裏腹に、ヒートはプレーオフに入ると一気にスイッチを入れた。

1回戦ではシャーロット・ボブキャッツをスウィープ(4勝0敗)。2回戦ではブルックリン・ネッツ相手に1敗は喫したものの、結局は4勝1敗で突破。カンファレンスファイナルでは因縁のペイサーズと再び激突。6戦でシリーズを終わらせ、ファイナル進出を決めた。

ここまで来ると、やはりレブロンは“勝ち方”を熟知していると感じる。チームが調子を崩す場面でも、レブロンはスコア、ディフェンス、リーダーシップすべてにおいて冷静だった。まさに孤高の支配者だった。

ファイナル再戦、激闘かと思いきや…

そして迎えたNBAファイナル。前年と同じカード、マイアミ・ヒート vs サンアントニオ・スパーズ。2年連続で同一カードのファイナルになるのは1997–98年のブルズとジャズ以来、実に16年ぶりだった。

前年は第7戦までもつれた死闘。レイ・アレンの奇跡のスリーポイントで命拾いしたヒートが、なんとか連覇を達成した。しかし今回の再戦では、まったく違う展開が待っていた。

第1戦、レブロンは試合終盤で脚をつって途中退場。空調トラブルの影響もあって、まさかの“キング離脱”が話題となった。これが象徴的だったように、このシリーズはスパーズの“チームとしての完成度”が際立つ結果となった。

チームプレー vs 個人技 ― ディーオウの証言

スパーズのボリス・ディーオウは、このファイナルを振り返ってこう語っている。

「これは個人プレー対チームプレーの戦いだった」

この言葉がすべてを物語っている。レブロンが1人でなんとか得点を稼ぎ、試合を競り合わせようとしているのに対し、スパーズはダンカン、ジノビリ、パーカー、そして若きクワイ・レナードを中心にボールが人の手を渡りながら展開していく。コーナースリー、バックドアカット、絶妙なピック&ロール――美しく機能したスパーズのバスケは、まさに“芸術”だった。

フォーマット変更が意味したこと

この年からNBAファイナルのフォーマットが変更された。長年使われていた“2–3–2”方式(最初の2試合がホーム、次の3試合がアウェー、最後の2試合がホーム)から、“2–2–1–1–1”方式に戻った。これはホームコートアドバンテージの公平性を高めるためだったが、結果的にこの変化がシリーズに大きな影響を与えることはなかった。

蓋を開けてみれば、スパーズが5試合でシリーズを制し、王座奪還を果たす。とくに第3〜第5戦のスパーズは“圧倒”という言葉がふさわしかった。ヒートに反撃の余地すら与えないほどのパス回しと守備連携で、ゲームを支配し続けた。

孤軍奮闘の果てに ― レブロンの決断

レブロン・ジェームズはこのシリーズでも平均28.2得点、FG成功率57.1%と、個人としては文句なしのパフォーマンスを見せた。しかし結果は4勝1敗、惨敗だった。

この敗北は、レブロンにとってひとつの転機となる。ビッグスリー構想の限界、ウェイドのコンディション不安、チームの高齢化――さまざまな要因が重なり、「このままではもう勝てない」と感じたのだろう。

そしてその夏、レブロンは電撃的に古巣キャバリアーズへの復帰を発表する。新たな仲間――カイリー・アービング、そしてケビン・ラブとともに、新たな挑戦へと舵を切ることになる。

あのシーズンが教えてくれたこと

2013-14年のヒートは、決して弱くはなかった。レブロンも最高のレベルでプレーしていた。しかし、バスケットボールは1人では勝てない。チームの完成度、仲間とのケミストリー、ローテーションの安定感――すべてが揃って初めて、王者になれる。

あのファイナルで見せつけられたスパーズのチームバスケは、レブロンにとって“個”の限界を思い知らされる出来事だったに違いない。栄光のスリーピートは夢と消えたが、その挫折が次なる進化を促したのは間違いない。

レブロン・ジェームズが“真の王”になるための、必要な敗北だった。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓