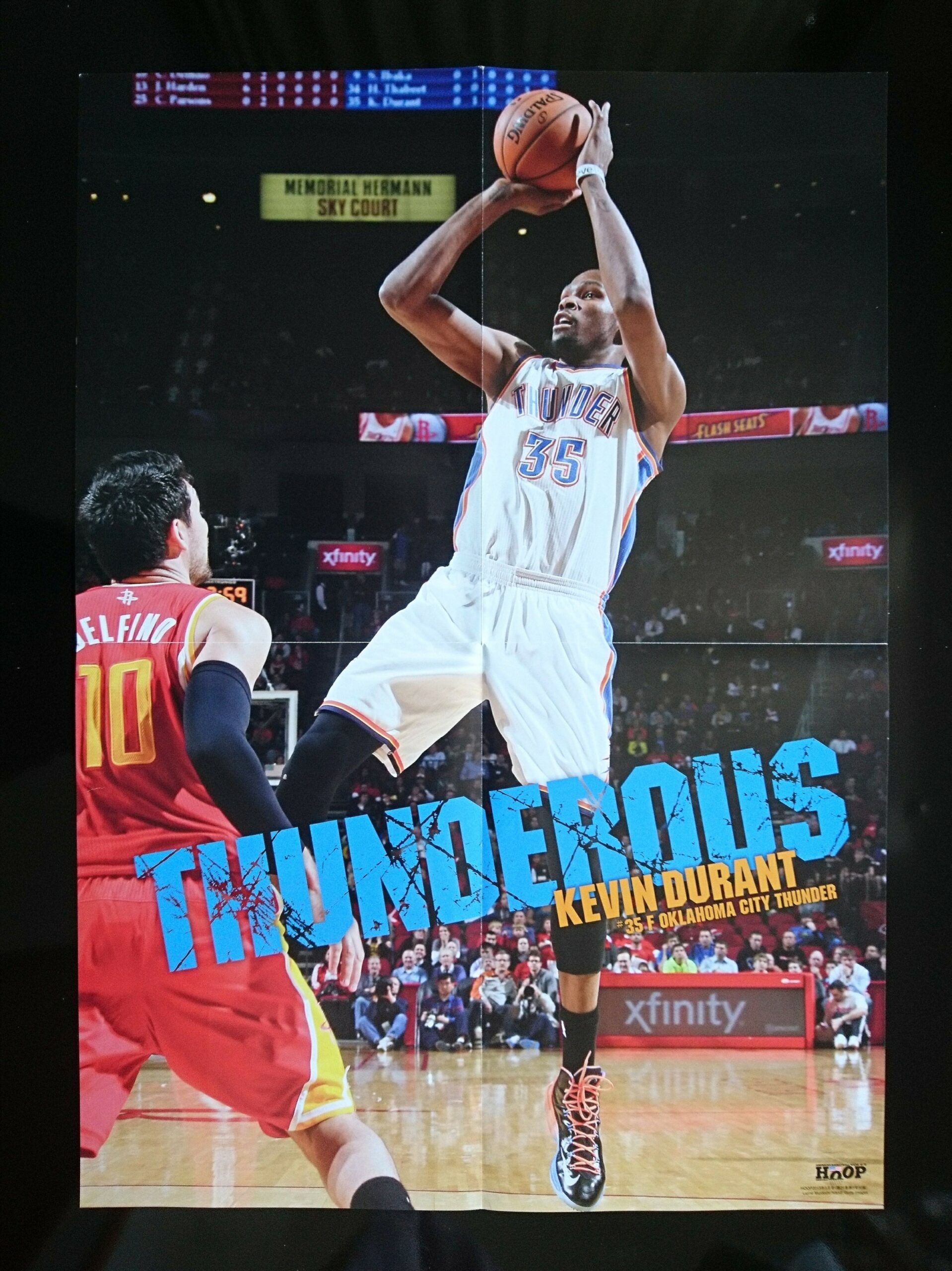

23-ケビン・デュラント

ケビン・デュラントという「得点マシン」の原型

サンダー時代のKDがNBAにもたらしたもの

ケビン・デュラントは、間違いなくNBA史に残るスコアラーだ。

得点王を4度獲得した実績だけでも、その異常な得点力は証明されているが、とくにオクラホマシティ・サンダー時代のKDは「シュートを打つために生まれてきた男」として、リーグに衝撃を与えていた。

ただし、キャリア初期は完璧だったわけじゃない。

むしろ最初の2〜3年は「シュート打ちすぎ」「効率悪すぎ」といった批判も多かった。

ここでは、サンダー時代のKDの得点パターンや成長のプロセス、ステップバック&フェイダウェイという武器について、改めて掘り下げてみる。

デュラントの武器:ステップバック+フェイダウェイ

KDの得点スタイルのなかでも、とくに象徴的なのが「ステップバックからのフェイダウェイ」。

このパターンは、ガードがやるような俊敏なムーブと、ビッグマンの高さを組み合わせた反則技に近い。

ステップバックの切れ味

デュラントは2m08cm(実際はもっとあると言われている)という身長ながら、ボールハンドリングが異様にうまい。

そのスキルを活かして、1on1のシチュエーションでは軽く2〜3回の揺さぶりからステップバック。

そこからミッドレンジのジャンパー、もしくはスリーポイントをねじ込む。

このステップバック、何が厄介かというと、タイミングが読みづらいこと。

カイリーのように細かくリズムを刻むわけでもなく、ハーデンのようにドリブルからフェイクを多用するわけでもない。

KDの場合は、フラットな姿勢から突然スッと下がる。

この一瞬でディフェンダーとのスペースを確保し、体勢を整える暇もなくシュートに持ち込んでくる。

フェイダウェイの完成度

そしてそこに、フェイダウェイの要素が加わる。

KDのフェイダウェイは、ノビツキーのように片足を引いてジャンプするタイプもあれば、両足を使って沈みながら後ろに下がるようなタイプもある。

どちらにも共通しているのは、「打点の高さ」と「体の柔らかさ」だ。

KDのリリースポイントは異常に高い。

しかも、シュート時にボールを頭上よりも高い位置でキープするため、ブロックはほぼ不可能。

それに加えて、ジャンプしながらも軸がぶれない柔らかい上半身がある。

この2つの要素が揃うと、ディフェンダーは「ジャンプしても届かない」「飛ばないと簡単に打たれる」という地獄の2択に陥る。

ノビツキー譲りの「膝」の使い方

KDのフェイダウェイには、ノビツキーのように膝を突き出すパターンも多かった。

これは、相手ディフェンダーのブロックや接近を防ぐための古典的かつ効果的なテクニック。

ノビツキーのように片足でバランスを取ることで、シュートスペースを確保しつつ、自分のフォームを崩さずに打てる。

KDの場合、ノビツキーほど極端なフォームではないが、ミッドレンジ〜ポストアップのシーンでは、右膝をやや突き出してリズムを作る場面がよく見られた。

特に2012年〜2014年頃、このムーブはリーグ内で無双状態だった。

キャリア初期は「打ちすぎてた」?

KDが1年目から平均20得点を叩き出していたのは、数字だけ見れば華々しい。

だが、実際には「それだけシュート打てば誰でも20点はいく」という声も少なくなかった。

FG%は決して高くなかった

デュラントのルーキーシーズン(2007-08)は、平均20.3得点。

これは立派な数字なんだけど、フィールドゴール成功率は43.0%。

3P成功率も28.8%。

効率という面では、まだまだ発展途上だった。

しかも当時はシアトル・スーパーソニックス(現サンダー)の再建期で、チーム自体が若くて勝てない。

だからこそ、「シュートを好きなだけ打てる環境」で、KDは数字を積み上げていた側面がある。

攻めパターンの偏り

ルーキーシーズン〜2年目にかけては、明らかに「ジャンプショット偏重」だった。

ドライブやファウルをもらう技術はまだ未熟で、インサイドでのフィニッシュも甘い。

とにかく、ミドル〜スリーのジャンパーに頼っていた。

それが徐々に変わり始めたのが、3年目以降。

体が一回り大きくなり、ドライブの際にコンタクトを受けても耐えられるようになった。

このあたりからフリースローの試投数が爆発的に増え、効率の鬼になっていく。

得点王4回の内訳と成長曲線

KDは2010年、2011年、2012年、そして2014年に得点王を獲得している。

この間、明らかに彼のスコアリングパターンは「美しさ」と「効率」が共存するレベルに達していた。

2010年:初の得点王(30.1得点)

ステップバックとピュアジャンパーが武器。まだ若干ムラあり。

2011年:OKCのエースに定着

チームとしてもプレーオフ常連に。1on1の読み合いが成長。

2012年:NBAファイナル進出

マイアミとのファイナルではレブロンと激突。平均28.5得点。

2014年:MVP&キャリアハイの32得点

この年はKDがキャリアベスト。ラッセル・ウェストブルックの離脱もあり、KDが完全な主役として試合を支配した。

効率もFG%50.3%、3P39.1%、FT87.3%と文句なし。得点力に関しては完全体だった。

デュラントの得点力は「才能 × 努力 × スキル」の結晶

KDのスコアリングは天性の才能だけでなく、明らかに細かい積み重ねによって磨かれている。

ステップバックも、フェイダウェイも、ディフェンスを見て角度を調整したり、シュートのリリースタイミングをズラしたりと、緻密な計算がある。

また、長年にわたって高確率のフリースローを武器にしている点も見逃せない。

単に「打っているだけ」では得点王にはなれない。

実際、KDは年を追うごとにシュート効率を上げ、引き算と足し算を完璧に使いこなすプレイヤーになった。

まとめ:KDは最も止めにくいスコアラーの一人だった

サンダー時代のケビン・デュラントは、「1on1では絶対に止められない男」としてリーグに君臨していた。

高身長、長いウイングスパン、柔らかいタッチ、そしてステップバック+フェイダウェイという反則コンボ。

一時期は「打ちすぎ」「効率悪い」と批判されたが、得点王を重ねるにつれて、その声は静かになっていく。

「シュートを打つ才能」をここまで高次元に完成させた選手は、NBA史を見渡しても数えるほどしかいない。

KDのサンダー時代こそ、スコアラーとしての原点であり、到達点でもあった。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓