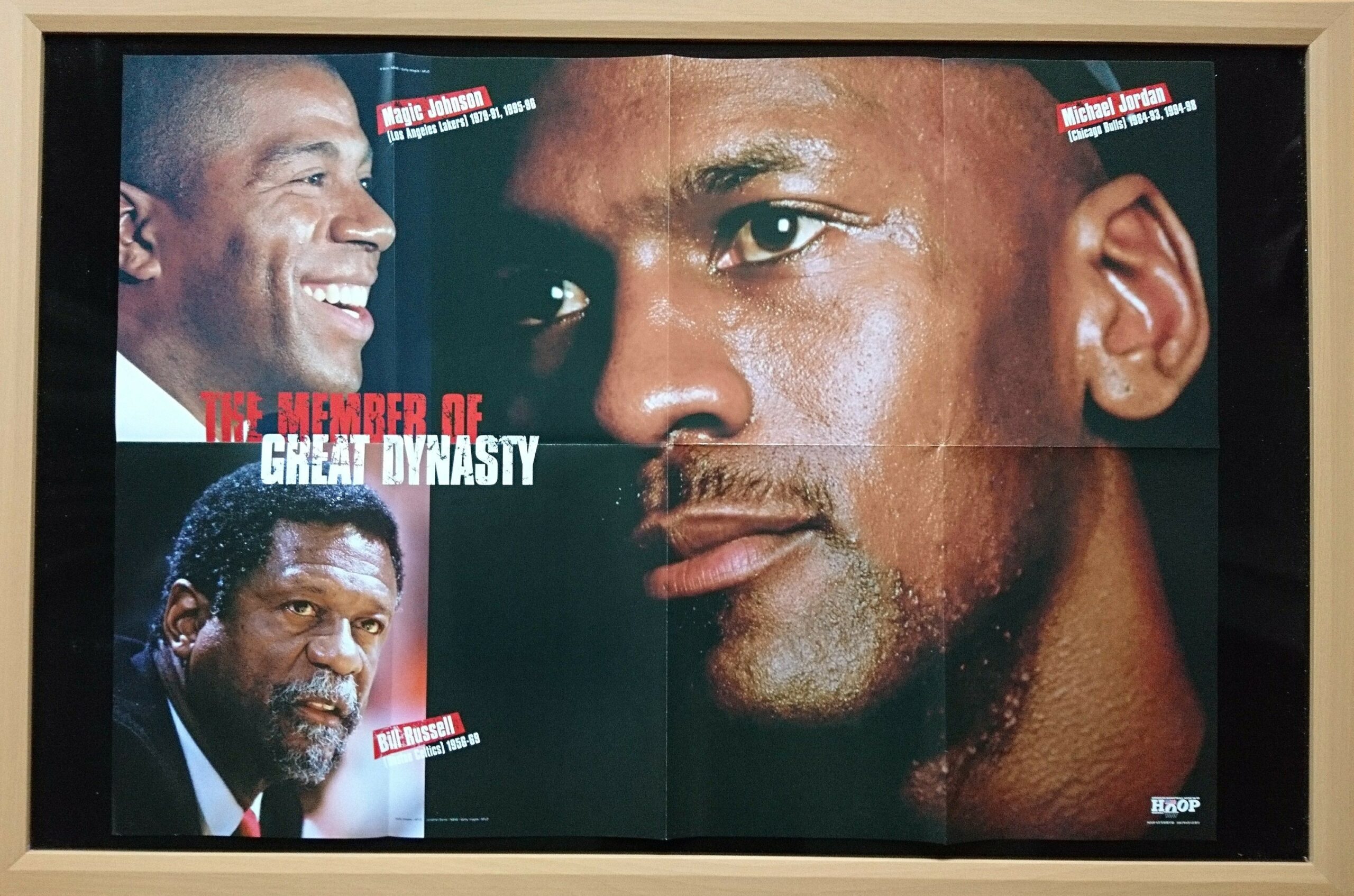

182-THE MEMBER OF GHEAT DYNASTY

ビル・ラッセルという存在――勝利を体現した“ディフェンスの神様”の本質

NBAポスターコラムで語られるマイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソンと並んで、リーグ史を語る上で絶対に外せないのがビル・ラッセルだ。

得点ではなく「勝利」に全てを捧げた稀有な選手。個人成績やハイライトよりも、勝つための行動そのものがキャリアを形作った。

ラッセルは“リング11個”という象徴的な実績ばかりが強調されるが、実際はそれ以上に深い。

今回は、彼のキャリアを貫いた哲学、当時のNBAの環境、そしてなぜ「史上最高の勝者」と呼ばれ続けるのか、その本質まで掘り下げていく。

◆ セルティックス黄金時代を支えた「革命」の中心

1950~60年代のNBAは、まだ戦術もロスター編成も発展途上。

その中でボストン・セルティックスは“王朝”という言葉を定義する存在だった。

その中心にいたのがビル・ラッセルだ。

ヘッドコーチのレッド・アワーバックは、「ラッセルを中心に守りを構築すれば勝てる」と信じ、攻撃の主役を他の選手に任せた。

それがハインソン、クーリー、シャーマン、ジョン・ハブリチェックといった点取り屋たち。

ラッセルは彼らを支える“根幹”であり、守備と勝利の仕組みの中心だった。

得点しないセンターがゲームを支配する――これはNBA史では革命だ。

当時はポスト中心の1on1文化。センターが20点取るのが当たり前だった時代に、ラッセルは“20点を取らないことで勝つセンター”だった。

◆ リバウンド平均20本越えの異常さ

ラッセルのキャリア平均リバウンドは22.5本。

単年で30本を超えた試合が何度もある。

これは単なる身体能力ではなく、「どこにボールが落ちてくるかを読む能力」が異様に高かった証拠だ。

当時の選手たちは口を揃えてこう語る。

「ラッセルは跳んでいるのではない。そこに“いる”んだ。」

ボックスアウト、読み、ルーズボール、すべての判断が早い。

リバウンドは“努力の象徴”と語られがちだが、ラッセルの場合は“状況判断の天才”だった。

◆ ブロックを「統計に残さなかった」男

ラッセルのキャリアの凄さを語る時、必ず出てくる一文がある。

「もし当時からブロックが記録されていたら、ラッセルの数字は想像を絶したはずだ」

ブロックスタッツが導入されたのは1973-74シーズン。

ラッセルはすでに引退していた。

60年代の試合映像を見ると、ラッセルがショットを何本も叩き落としている。

しかも“派手なブロック”ではなく、“得点を無効化するブロック”を何十回も繰り返していた。

本人はこう語ったことがある。

「重要なのはスタッツじゃなくて、ショットを嫌がらせて相手の意識を変えること」

相手がシュートを打つ場所を変え、タイミングを変え、判断を狂わせる。

ラッセルはただ止めただけではなく、“攻撃の構造そのもの”を破壊した。

◆ オフェンスを犠牲にして勝利を選んだ男

ラッセルがキャリアで20点以上取ったシーズンはひとつもない。

これは“得点力がなかったから”ではない。

実際、大学時代のサンフランシスコ大では平均20点以上を記録していた。

つまり「点を取ろうと思えば取れた」。

ではなぜNBAでは得点を追求しなかったのか?

理由はひとつ。

「自分が点を取るより、チームが勝つ確率が上がる行動を優先した」

ラッセルが得点を増やす──

その瞬間、セルティックスは強さを失ったはずだ。

リム周辺での守り、トランジションの起点、スクリーン、リバウンド。

どれかを削って得点に走れば、チームの勝率は落ちる。

選手としてのエゴの排除。

個人成績よりも“勝つための行動”。

それこそがラッセルの哲学だった。

◆ ラッセルが築いた「勝利の方程式」

ラッセルは得点しないのに、コートに立つだけで味方の効率が爆上がりした。

その理由は、彼がコートでやっていた“見えない貢献”にある。

● ① 速攻のトリガーになるリバウンド

ラッセルのリバウンドは、そのまま得点機会につながる。

キャッチ → パスアウト → フィニッシュ

セルティックスの速攻はNBA史に残る武器だった。

● ② ペイントの支配

相手はラッセルがいるだけでドライブを避ける。

これが外角依存につながり、当時の低効率ショットを強制。

● ③ カバー範囲の広さ

ラッセルはスイッチ、ヘルプ、トラップも全てハイレベル。

“守備の中心というより、守備全体の設計者”だった。

● ④ 絶対に折れないメンタル

ラッセルは勝負所に強く、シリーズが長引くほど強くなるタイプだった。

ゲーム7の勝率は驚異の10勝0敗(プレイヤーとして)。

◆ 11リングは“時代の運”ではない

批評家は言う。

「強いチームにいたからリングが多い」と。

だがこれは表面的だ。

ラッセルがいなければセルティックスは“強いチーム”にならなかった。

アワーバックの戦術と、ラッセルという存在が噛み合ったとき、王朝が生まれた。

ラッセルの役割は“強いチームのセンター”ではなく、“強さそのものの源泉”。

◆ ファイナルMVPのトロフィーに刻まれた名前

現在のファイナルMVPは「ビル・ラッセル賞」と呼ばれる。

これはNBAが公式に

“勝利の哲学を体現した選手”

としてラッセルを認めた証だ。

得点王でもなければ派手なハイライトの持ち主でもない。

にもかかわらず、ラッセルは「勝者」の象徴として名を遺した。

リングの数は記録。

哲学は伝説。

それがビル・ラッセルだ。

◆ 最後に:ラッセルの価値は“数字の外側”にある

現代のNBAは数字や個人成績が重視される時代になった。

PER、WS、RPM、EPMなど、選手の価値を測る指標は山ほどある。

だがラッセルの価値は、そのどれにも収まりきらない。

「コートに立つだけで勝率が最大化される人間」

これは歴代でもほぼ唯一のタイプだ。

ジョーダンが頂点を極め、マジックがショータイムを演出し、コービーとレブロンが時代を引き継いだ。

そのすべての物語の“根底”には、ラッセルが築いた「勝つとは何か」の概念がある。

NBAの歴史を語るとき、ラッセルは常にその“基準”にいる。

勝利を最優先にした男が、スポーツの本質を体現していたからだ。

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・手持ちのお金を守りながら着実に増やす投資術がコチラ↓

資産1000万円達成の8つのコツがコチラ↓

初心者向け!資産1000万円達成術8ステップ簡単解説

資産1000万円達成シンプル投資術がコチラ↓

資産1000万円を達成した私のシンプル投資法

資産1000万円達成のおススメ書籍がコチラ↓

資産1000万達成の為に読むべき本