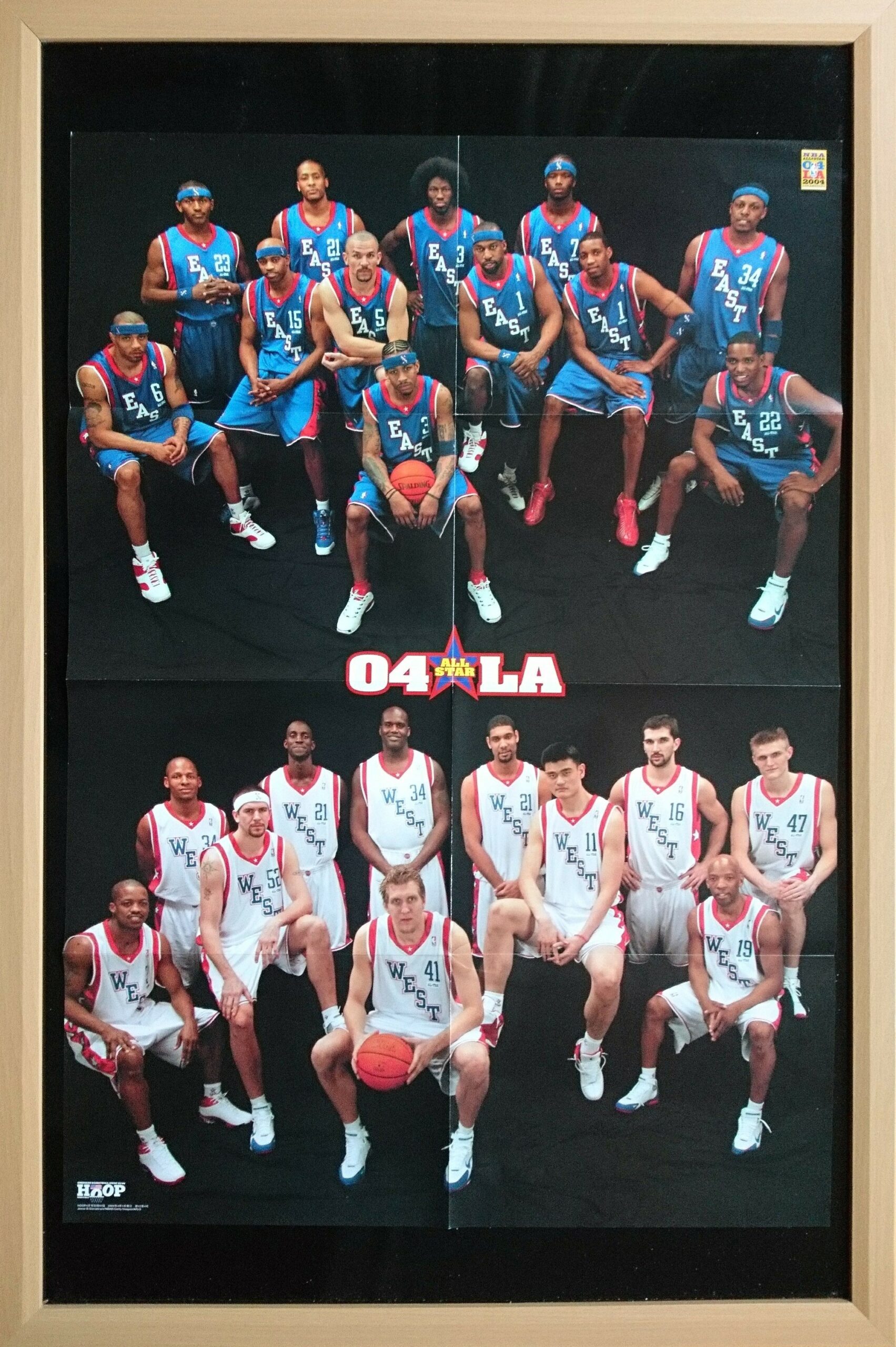

126-オールスター2004

「レブロンもコービーもいない」2004年の異色オールスターと、サム・キャセールという答え

イントロ:空白が生んだ“新鮮さ”

2004年のNBAオールスターは、のちの時代感覚で振り返るとかなりレアだ。レブロンはまだルーキーで選出なし、コービーも不在。気づけば“時代の主役”がどちらもいない。けれど会場の熱は落ちない。むしろ、空いた席を埋めるようにベテランと円熟のスターたちが存在感を増した。そこで最も象徴的だったのが、34歳で初のオールスターをつかみ取ったサム・キャセールだ。

34歳で初選出――“遅咲き”の価値

34歳での初出場は当時として最年長。遅い、なんて話じゃない。長い年月、リーグの深部で勝ち方を学び、負けの痛みも飲み込み、それでも変わらず決め切る技術と胆力を磨いた結果の“今”だ。若さの爆発力じゃない。角度、テンポ、駆け引き、間合い。キャセールはそこを勝負所使いこなしていた。

ルーキーイヤーから勝者の空気を吸う

勝者のメンタリティは飾りじゃない。キャリア最初の2年で、ロケッツの一員として2連覇のリングを手にしている。94年のファイナル、MSGでの勝負所で沈めた大きな一撃。95年のプレーオフで見せた遠慮のない決定力。彼は“スターの脇”にいたけれど、ただの脇役じゃなかった。勝負の場に立った時の呼吸法を、最短距離で学んだガードだ。

流転の歳月が積み上げた“引き出し”

ロケッツの後、移籍を重ねた。場所は変わっても、求められる役割は似ている。ゲームを落ち着かせ、崩して、仕留める。スピードで抜けない場面も増える。そこからがキャセールの真骨頂で、体の向き、足の置き方、視線の使い方――細部を積み上げて“外せない場面の決定力”を磨いた。

ミネソタ加入:58勝24敗の推進力

2003-04、ウルブスへ。チームは球団史上最高の58勝24敗。KG(ケビン・ガーネット)が軸、スプリーウェルがスロットを広げ、キャセールが締める。役割が明確で、そこに揺るぎがない。キャセールは約20点・7アシスト級の生産力を保ちつつ、終盤の攻めで迷わない。速さの勝負はしない。P&Rの角度を何度も作り直し、ディフェンダーの重心を一段ずつ下げてから、エルボー付近のミドルで仕留める。3本に1本は“足の指一本ぶんだけ手前”のロング2でも、そこが自分の最善解なら迷わない、という思想があった。

ミドルレンジの“安定感”とはなにか

キャセールの中距離は単に入る、という話にとどまらない。

- 到達の組み立て:最初のドリブルで抜くのではなく、軸足の位置替えとフェイクで守備を惑わす。

- 視線のフェイク:ヘルプに一瞬“パスが来る”と錯覚させてから、空いたスペースへストップ&ジャンプ。

- ファウルのもらい方:腕を絡めるのではなく、ショットモーションへの入りで身体を先に置いて接触を誘発。

勝負どころではむしろ合理的。プレーオフの高密度な守りの中で、“自分が外さない場所”を持っていることは価値そのものだ。

タフネスとトーク:マインドで飲み込む

キャセールはタフなディフェンダーでもある。接触を嫌がらず、スクリーンの受け渡しで相手の流れを切り、簡単には連続得点を許さない。そして有名なトラッシュトーク。相手の思考の体温を上げ、判断のタイミングを狂わせる。単なる口撃じゃない。相手の“思ったより重い”をワンプレー早く引き出す戦術の一部だった。

クラッチの顔:終盤の静けさ

P&Rでスイッチを誘い、エルボーからのプルアップ、またはショートロールに入るKGへの差し込み。相手がそのパスを消しに来たら、自分で止めて打つ。迷いがないから、チームメイトの足も止まらない。ウルブスの“最後の2分”が整理されていた理由は、キャセールの静かな設計力にある。

2004年のオールスター:不在が際立てた“職人”たち

レブロンが台頭する前夜、コービーがいない夜。主役不在の空白は、リーグに散らばる職人と円熟のスターを前に押し出した。シャックの存在感、KGの支配力、ダンカンの手堅さ、そしてキャセールのように“長い時間をかけて完成したガード”が照明の中心へ入っていく。オールスターは人気投票の側面が強いけれど、この年は“バスケットの匂い”が濃かった。

KGとの相互作用:2人で崩し、2人で勝つ

ウルブスを58勝へ押し上げたエンジンは、キャセールの勝者のメンタリティー。

キャセールはボール運びで失わない。相手に速攻のきっかけを渡さない。ハイポストのKGに触らせてから二次展開。読まれても勝つパターンを持つ。ミスの“置きどころ”を理解しているから連鎖しない。

シンプルだが、強い。この“シンプルで強い”を実装するのは難しい。キャセールはその難所を淡々と越えていく。

ウエスト決戦で見えた“もし”

その年のウルブスはカンファレンスファイナルまで進み、最後はキャセールのコンディション不良が響いた。もし万全なら――という声は今も残る。派手な爆発力ではなく、シリーズを一段ずつ引き上げる職人仕事。体のキレが十分なら、最後の数ポゼッションの選択が変わり、シリーズの空気と結果は変わっていたかもしれない。

数字の裏側:効率とコントロール

03-04のキャセールは、平均約20点・7アシスト、成功率はフィールドゴールで5割近辺、3ポイントも高精度、フリースローは高率。だが数字以上に大きいのは“ゲームの温度”を動かすコントロールだ。テンポを上げる時は一呼吸置き、下げる時は迷わず。点差が動くポイント――第2Q終盤、3Q立ち上がり、4Qの残り2分――を熟知している。そこでミスをしない。リーグの勝敗は意外とそこに集約される。

“スター”の定義を広げた人

キャセールは、ハイライトで世界を席巻するタイプではない。けれど、ロッカールームからタイムアウト明けの最初の一歩まで、勝つためのすべてを運用できる。スターの定義を「派手さ」から「勝つための総合力」へ引き伸ばした存在だ。34歳での初オールスターは、その積み上げへの正式な署名だった。

2004年という目印:世代の継ぎ目

ジョーダンの時代が終わり、レブロンの時代がまだ始まらない“継ぎ目”。2004年はまさにその年で、オールスターは世代の橋渡しを静かに提示していた。若手の台頭を待つ間、リーグを支えていたのは熟練の技巧。キャセールの34歳初選出は、その象徴だ。

その後の余韻:指導者としての遺伝子

現役引退後、キャセールは指導の場で能力を発揮していく。ガードの育成には、速度や跳躍では届かない“読みの技術”が必要だ。どこで間合いを作るか、どの角度でスクリーンを受けるか、どの瞬間に視線を外すか。キャセールはそれを言語化できるタイプ。選手としての“遅咲き”は、教える側になってからの説得力にもつながっている。

結語:オールスター2004は“キャセールの物差し”で見ると面白い

レブロン不在、コービー不在――それで薄味にならないのがバスケットの奥深さ。2004年のオールスターは、華の陰で積み上げてきた技と胆力に光が当たった夜だった。キャセールはその中心にいた。

“速さが衰えても勝負に強くなる”という逆説を、彼は自分の手で証明した。34歳での初選出は偶然じゃない。94年から続く勝者のメンタル、移籍の旅で増やした引き出し、KGとの相互作用で磨いた終盤の実行力――その全部が2004年に結実した。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓