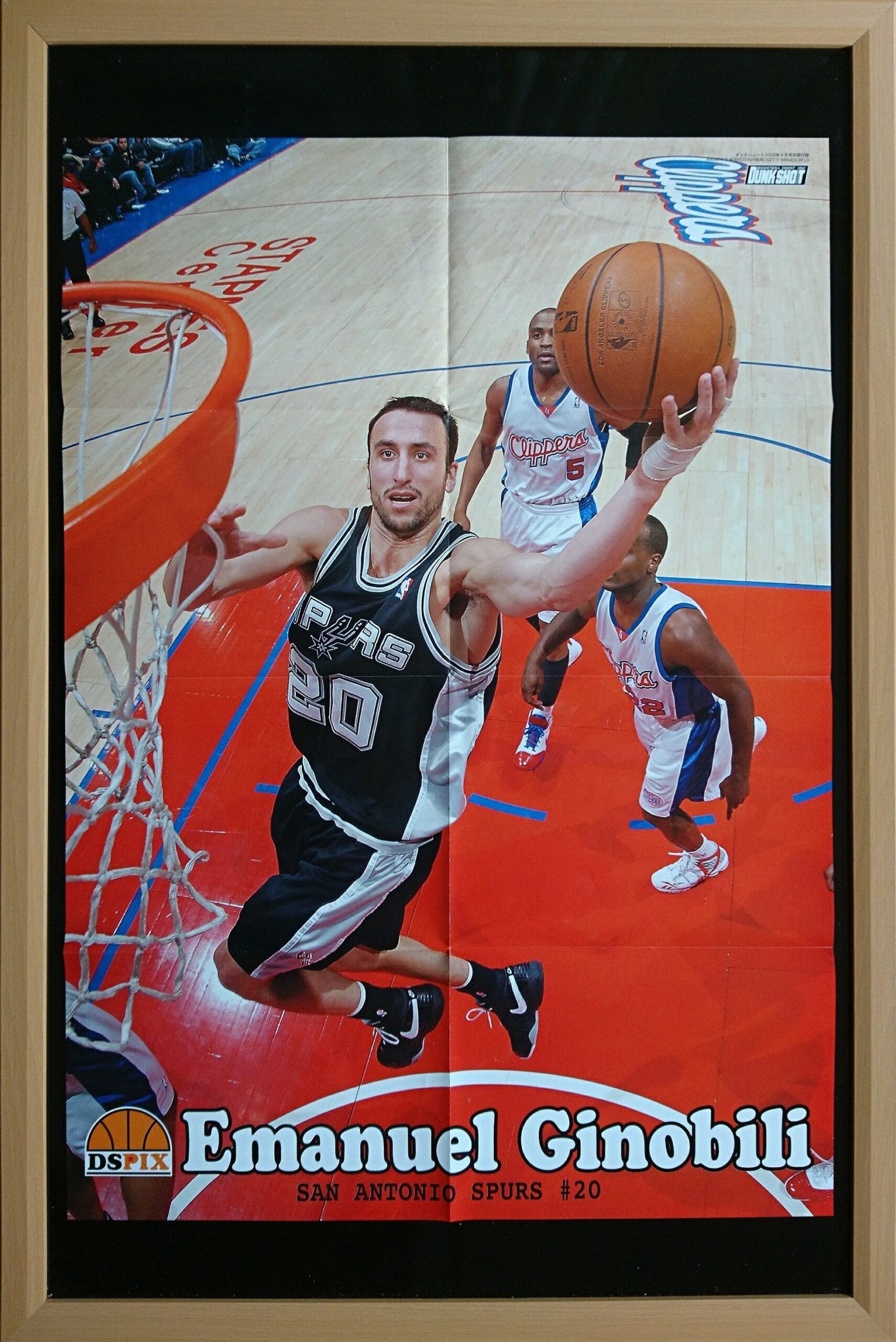

70-マニュ・ジノビリ

アルゼンチンの魔術師、マヌ・ジノビリ──常識を打ち破ったステップの革新者

NBAに革命をもたらした「異端の美学」

NBAには時折、「型破り」という言葉では足りないプレイヤーが現れる。マヌ・ジノビリはその代表格だ。スムーズで流れるようなステップ、独特な間合いの取り方、利き手にこだわらないボールさばき。いずれもNBAの常識に風穴を開けた。

キャリア全体での得点やアシストといった数字以上に、彼の存在は“プレイの質”で語られる。ドリブルひとつ、ステップひとつに宿る創造性。それがジノビリを唯一無二の存在にしていた。

ユーロステップの申し子、そして進化者

「ユーロステップ」は今でこそNBAの定番ムーブのひとつだが、その普及にはジノビリの影響が極めて大きい。もともとヨーロッパ系の選手が得意としていたこのムーブを、ジノビリはアルゼンチン出身ながら誰よりも美しく、誰よりも実用的に昇華させた。

ユーロステップの本質は「リズムのズレ」と「進行方向の錯覚」にある。ジノビリのステップは、そのズレを極限まで研ぎ澄まし、一歩目であえてディフェンダーに寄せ、二歩目で鋭角に抜けることで、まるで魔法のように相手を翻弄していた。

「ジノビリステップ」と呼ばれるまでの芸術性

ジノビリが操るユーロステップは、やがて彼の名前とともに語られるようになった。「ジノビリステップ」と呼ばれたそれは、決して単なる左右の切り返しではない。

- 歩幅の使い分け

- タイミングの絶妙なズラし

- 片手だけでのクロスオーバー

- フローターやレイアップへのスムーズな移行

この一連の流れが一つの“舞”のように連動しており、ディフェンダーはタイミングを計ろうとすればするほど、自分の体勢を崩していった。

特筆すべきは、「得点を取るために無理をしていない」ように見えることだ。ジノビリは決してスピードで抜くわけでも、パワーで押し切るわけでもない。あくまで“ズラす”ことでディフェンスを無力化していた。

NBAに魔法を持ち込んだ、もうひとりの先駆者

NBAにユーロステップという概念を初めて持ち込んだのは、1990年代前半に活躍したリトアニア人、サルナス・マーシャローニスだった。ソ連出身ながら、NBAで最初に「東欧的ステップ」を披露した存在であり、当時は「変なステップ」と評されることもあった。

マーシャローニスは斜めに切り込む動きの中で、最後の一歩を逆方向に踏み込む“脱線”のようなフィニッシュを得意としていた。今では当たり前となったこのムーブも、当時は違和感そのものだった。

ジノビリは、その源流を理解し、さらに自らのリズム感や感性を加え、完全にNBA仕様にカスタマイズした。もはや「マーシャローニスの焼き直し」ではなく、「ジノビリによって完成された技術」として語られるようになった。

サウスポーであることの利点

ジノビリのプレースタイルを語るうえで、「左利き」は外せない。NBAでは右利きが多数派のため、左利きのドライブには対応の遅れが起きやすい。さらにジノビリは、左右どちらにも自在にボールを動かしながら、あえて“左”を選択する。

この左サイドからのユーロステップやドライブは、角度的にもブロッカーにとっては非常に守りにくい。加えて、ジノビリは体の向きをあえて斜めに構えたり、シュートフォームも場面によってアレンジする。

つまり、ディフェンダーはジノビリに対して「定型的な対応」が一切通用しなかった。読みきれず、触れきれず、すれ違う──まるで蜃気楼を追いかけているかのようだった。

フローター、パス、そして勝負勘

ジノビリはステップだけの選手ではない。ユーロステップで相手を引きつけたあとには、浮かせるようなフローター、ゴール下のビッグマンへのアシスト、もしくはディフェンスを引き寄せたうえでの3Pキックアウト。あらゆる選択肢を持っていた。

重要なのは、ジノビリが“フィニッシュの手段”を常に複数保持していたこと。だからこそ相手は最後まで揺さぶられ、守りきれなかった。

特にスパーズのオフェンスにおいては、ダンカンやパーカーとの連携の中で、決してジノビリが「主役」として振る舞わなくても、彼が絡んだポゼッションは得点につながる確率が高かった。

勝負どころでのスティールやトランジションからのブレイクパスなど、数字に残らない“勝負勘”こそが、ジノビリという選手の核心部分だったと言える。

ベンチスタートでも輝けた天才

ジノビリはそのキャリアの多くを「シックスマン」として過ごした。これは本人のプライドではなく、チームバランスを優先した結果だ。

しかしベンチから出てきた瞬間、試合のテンポが一変する。単なる「得点源」ではなく、「空気を変える存在」だった。

ファストブレイクでの大胆なパス、ハーフコートオフェンスでのユニークなアングルからの仕掛け。得点が必要な場面では躊躇なく仕掛け、守備で火消しもする。あらゆる役割を自分のカラーでこなせるジノビリは、まさに“万能の切り札”だった。

「派手さ」ではなく「深さ」

ジノビリのプレーは、見る人によって印象が異なる。派手なステップや華麗なパスに注目する人もいれば、チームへの貢献度や精神的支柱としての存在感を重視する人もいる。

だが、共通して言えるのは、「こんな選手はもう現れないかもしれない」という特異性。

NBAにはスーパースターが多く存在するが、「替えの効かない存在」というのはごくわずか。その意味で、マヌ・ジノビリは確実に“NBAの歴史を変えた選手”のひとりだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓