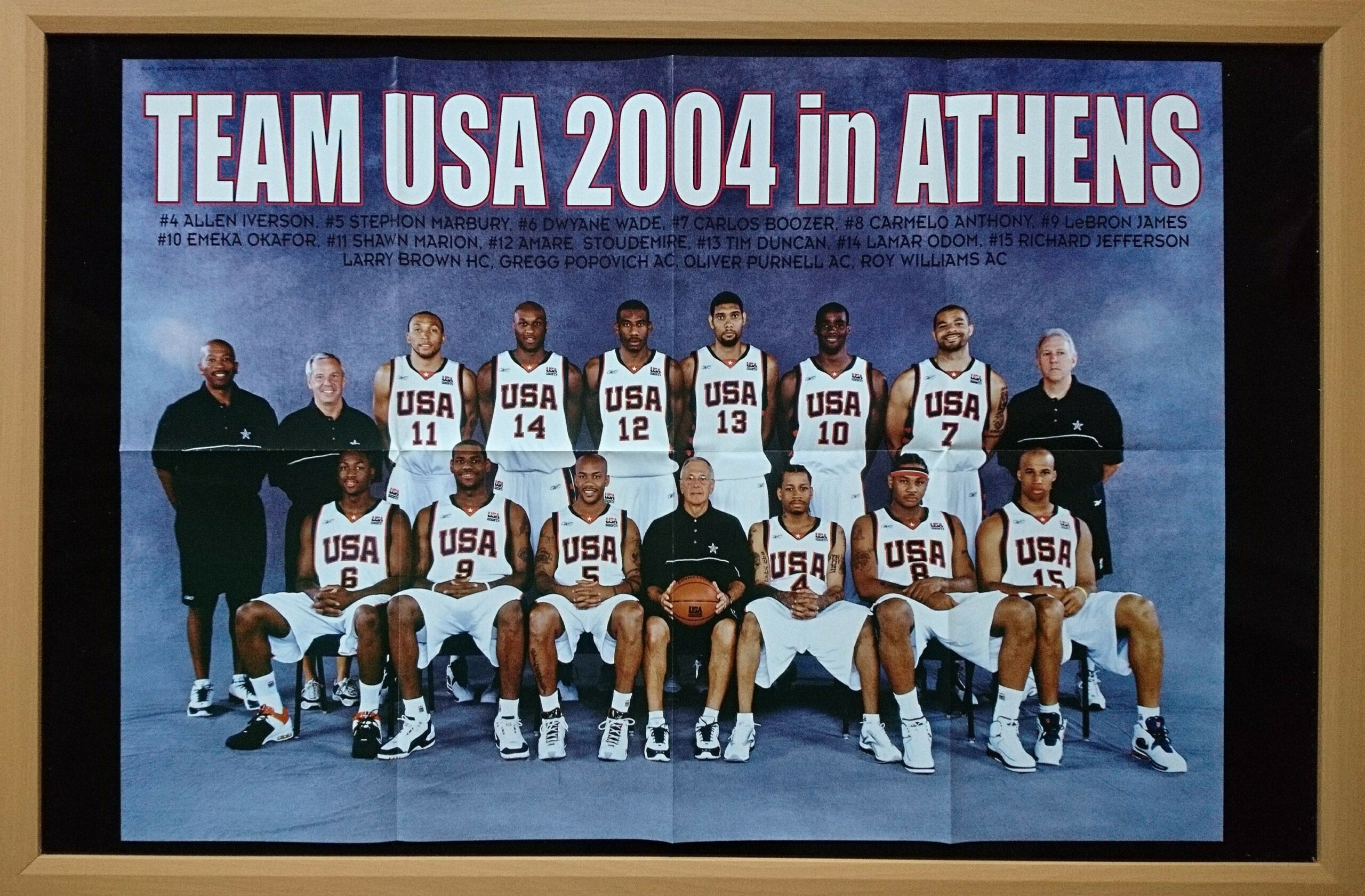

173-チームUSA2004

■ 「スターブリー」が批判された理由──時代が早すぎたPGの物語

ステフォン・マーブリーという名前を聞くと、どうしても「才能は一級品なのに勝てないPG」という評価がついてまわる。でも実際のプレーやキャリアの文脈を見れば、彼は“早すぎたガード”だったとも言える。

現代NBAなら、真逆の評価を受けていた可能性すらある。

ここでは、その誤解と衝突の背景を深掘りしていく。

■ 得点すると批判されるPG──ラリー・ブラウンとの致命的なミスマッチ

マーブリーの象徴的なキーワードは「スターブリー」。スター性を持ちながら、どこか“扱いにくい”と評価され続けた理由は、彼のスコアリング能力にある。

当時のNBAは、PGに対して「ゲームを作れ」「まずパスを出せ」という文化が根強かった。

そんな中でマーブリーは、爆発的な得点力とアイソレーション能力を主武器に、チームを引っ張るタイプのPGだった。

だが、このスタイルが最も合わなかったのが、ラリー・ブラウンHCだ。

- 「正しくプレイせよ」がモットー

- パスファースト至上主義

- スコアリングPGには拒否反応を示すタイプ

マーブリーのプレースタイルそのものが、ブラウンの哲学にとって“禁じ手”だった。

2004年、ブラウンはスター不在のピストンズを優勝に導いた。徹底した守備と「チームバスケット」で勝つ哲学が評価され、翌年ニックスのHCに就任する。この時点で、マーブリーとの衝突はほぼ確定していた。

■ アテネ五輪での不満──すでに関係は崩れ始めていた

マーブリーがブラウンに不満を持ったのは、ニックス就任前のアテネ五輪。

この時、代表チームでブラウンが採用したスタイルは、選手個々の能力を抑え込みすぎるほどの「型」だった。

- スコアリングを求めない

- ミスの許容度が極端に低い

- 自由度がなく、選手が萎縮する

マーブリーはこの環境に強い違和感を持ったと言われている。

実際、アテネ五輪の代表チームは歴史的な低空飛行に陥った。“負けないはず”のチームが銅メダルという屈辱を味わったが、それほどまでにブラウンのシステムは個性を殺した。

その“個性を殺す指導法”が、ニックス加入後のマーブリーにも適用される。

ここから関係性は完全に悪化していく。

■ マーブリーをSGに? AIに続くコンバート案と本人の拒否

ブラウンはシクサーズ時代、アレン・アイバーソンをSGにコンバートした実績がある。

「AIはPGとしては自由すぎる。スコアリング能力を最大化するにはSGにすべきだ」という判断だ。

同じ理屈を、マーブリーにも適用しようとした。

だが、ここで決定的な問題にぶつかる。

マーブリーは“PGであること”に強いこだわりを持っていた。

- 自分がボールを運びたい

- ゲームを作るのは自分

- シュート機会の制限は受け入れられない

その強い信念は、ブラウンのシステムと完全に衝突する。

ブラウンは出場時間を削り、シュート数もコントロールしようとした。

マーブリーは「自分を否定された」と感じた。

最終的に生まれたのは、チームの空気そのものの崩壊だった。

■ 「数字は超一流、勝利にはつながらない」──皮肉なキャリア

キャリア平均で20点+8アシストを記録できるPGは、NBA史上でも限られている。

実際、マーブリーのスタッツは“超一流”のカテゴリーに入る。

- ドライブ力

- アイソレーションの強さ

- キックアウトパスのセンス

- ゴール下での豪快さ

どれを取ってもリーグトップクラスだった。

だが、ここに皮肉がある。

マーブリーがどれだけ数字を残しても、チームの勝率はほとんど上がらなかった。

理由はシンプルで、当時のNBAは

「PGが得点するとチームに不協和音が生まれる時代」

だったからだ。

- PGが得点するとSGの役割と重複

- ボール保持時間が長くなる

- オフェンスのリズムが単調になる

- “自己中心的”というレッテルを貼られやすい

つまり、マーブリーの強みが、そのまま評価の足かせとなっていた。

現代なら、リラード、カイリー、ジャ・モラントのような「攻撃的PG」が当たり前のように活躍している。

この環境なら、むしろ“求められるPG像”に最も近いのはマーブリーだったかもしれない。

■ 移籍が多すぎる理由──「実力はある、でも勝てないPG」のジレンマ

マーブリーは22歳の若さでミネソタから移籍し、そこからネッツ、サンズ、ニックスとキャリアを転々とした。

移籍が多かった背景には、彼の実力の高さと同時に、以下の問題があった。

- チームのフィット感が必要なPGなのに構造的に合いづらい

- スコアリングPGが嫌われる時代

- 自由にやらせると強いが、制限すると不満が爆発

- フランチャイズの軸として扱いづらい

- バスケットボールIQは高いが、コーチング哲学と衝突しやすい

要するに、才能はあるのに“求められる役割”と合わないPGだった。

NBAは才能だけでは勝てない。

フィットする環境がなければ、いくら優秀でも埋もれる。

マーブリーはその典型例だ。

■ もし今のNBAにいたら──再評価される「早すぎた選手」

今のリーグでは、マーブリーのプレースタイルはむしろ“完璧に時代に合う”側だ。

- スペーシングが広い時代

- PnR量は当時の3〜4倍

- スコアリングPGにポジティブな評価

- ボール保持時間が長いエースガードが普通

- 「PGは得点して当たり前」の世界

おそらく今なら、

マーブリーは“勝てるスコアリングPG”として再評価されていただろう。

少なくとも、「得点すると批判される」という理不尽な状況には置かれなかった。

ブラウンのような古典的システムとは真逆の、

「ガードに自由を与える」タイプのコーチが増えているからだ。

■ まとめ──マーブリーは“早すぎた天才”だった

ステフォン・マーブリーのキャリアを振り返ると、常に才能と評価のズレがつきまとっていた。

- 得点力があるほど批判された

- コーチと思想が合わず、衝突

- スタッツは超一流、勝率は微妙

- チームフィットの問題で移籍が多発

だが、これはマーブリー個人の能力の問題ではなく、当時のNBAが彼の才能を許容できなかっただけと言える。

もし彼が今のリーグにいたら、まったく違うキャリアになっていたはずだ。

“スコアリングPGの先駆者”として称賛され、

プレーオフ常連のエースガードになっていた可能性も高い。

マーブリーは、時代の一歩先を走りすぎたPGだった。

その評価はもっと見直されるべきだと思う。

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・手持ちのお金を守りながら着実に増やす投資術がコチラ↓

資産1000万円達成の8つのコツがコチラ↓

初心者向け!資産1000万円達成術8ステップ簡単解説

資産1000万円達成シンプル投資術がコチラ↓

資産1000万円を達成した私のシンプル投資法

資産1000万円達成のおススメ書籍がコチラ↓

資産1000万達成の為に読むべき本