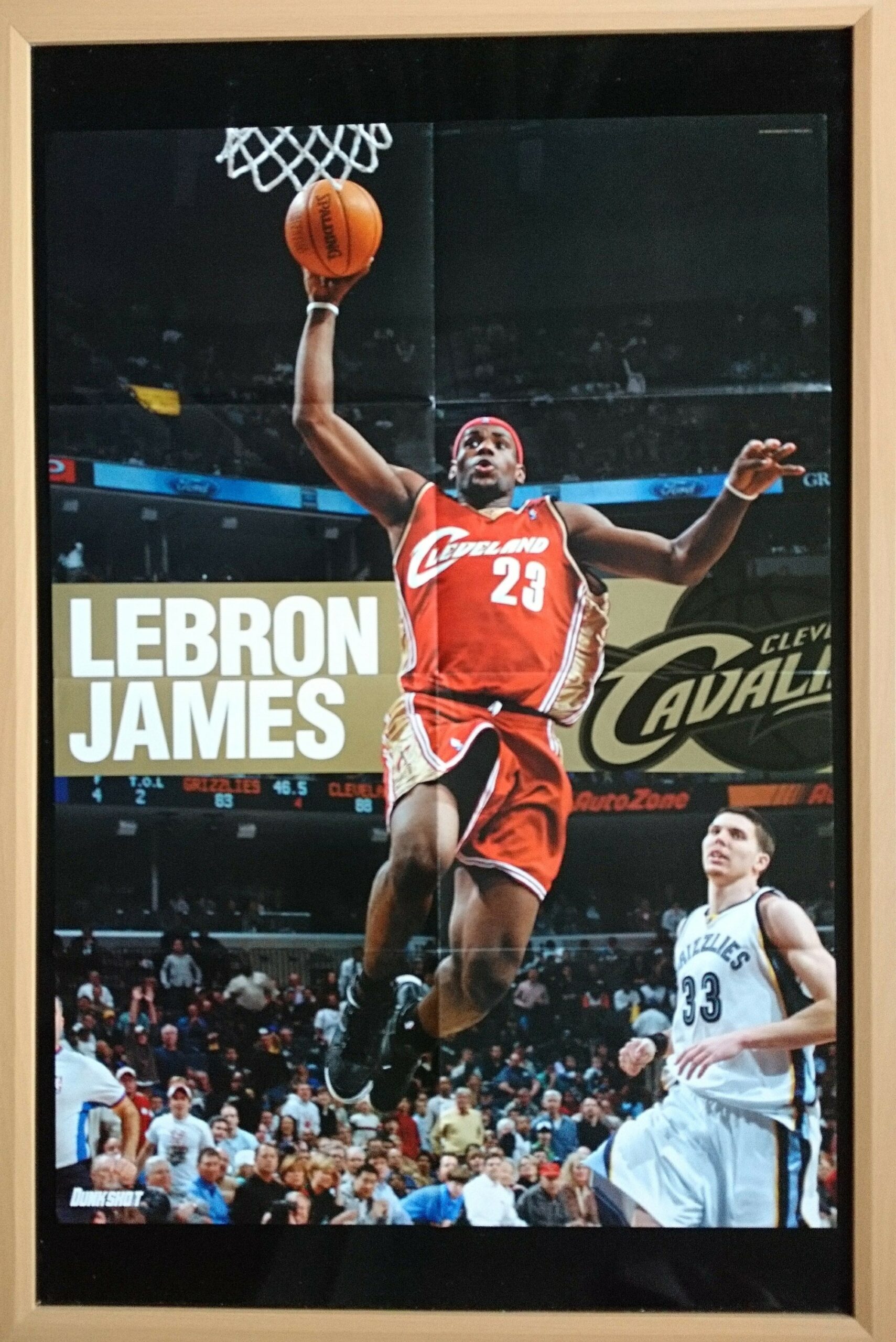

149-レブロン・ジェームス

「キング」誕生前夜──第一次キャブス時代のレブロン・ジェームズを語る

2003年、オハイオ州アクロンから現れた“選ばれし者”。

高校時代から「The Chosen One」と呼ばれ、デビュー前からESPNのトップニュースを飾るほどの注目を浴びていた男。

それがレブロン・ジェームズだ。

ここでは、彼が初めてNBAの舞台に立ち、若くしてリーグを支配し始めた「第一次キャブス時代」(2003〜2010年)を掘り下げていく。

チャンピオンリングをまだ持たない、純粋に“能力だけで世界を驚かせた”時代のレブロンを。

■ 203cm、113kg──“PGの脳”を持ったモンスター

レブロンの最大の衝撃は、その“バランスの異常さ”だった。

203cmのサイズに、ガード並みのハンドリングと視野。

しかも走力はウイングスプリント、パワーはPF級。

この組み合わせを持つ選手は、NBAの歴史でもほとんどいない。

当時のレブロンはスモールフォワード登録ながら、実質的にはポイントフォワード。

試合序盤はドライブとパスでリズムを作り、終盤は自ら得点に切り替える。

19歳のルーキーが、ベテランPG顔負けのゲームメイクを見せていたのだ。

ピックアンドロールを仕掛けると、相手ディフェンスは常に後手。

ダブルチームを呼べば、逆サイドのシューターにレーザーパス。

1on1で仕掛ければ、203cm・113kgの巨体で一気にリングまで到達。

しかも左手でもフィニッシュできる。

“止め方が存在しない”という言葉が、まさに当時のレブロンにぴったりだった。

■ 若き日の「アタック・キング」

第一次キャブス時代のレブロンを一言で表すなら、「アタック型の怪物」。

ボールを持った瞬間の加速、リムまでのスピード、接触を恐れない突進力。

そのどれもが異常値だった。

特に2007年プレーオフのピストンズ戦、第5戦。

オーバータイムを含めた終盤で、キャブスの最後25得点中29点を独力で生み出した。

あの“25連続得点”は、まだリングを持たない若き王が“王位継承”を宣言した夜だった。

それまでのNBAには、「フィジカル×知性×判断力」を同時に備えた選手は少なかった。

ジョーダンがスコアリングの頂点を築き、マジックがパスでゲームを支配した。

レブロンはその両方を兼ね備え、さらに身体能力まで上回った。

“万能”という表現がこの上なく似合う存在になっていた。

■ シュートレンジの拡張とアシストセンスの進化

ルーキー時代の課題はジャンプショット。

外が安定しなかったため、相手チームはあえてミドル~3Pを打たせる戦略をとった。

だがレブロンは、その弱点を数年で克服する。

2008〜09シーズンには3P成功率を34%台まで伸ばし、ミドルでも安定した得点源に。

当時のキャブスは、彼の成長を軸にチームオフェンスを再設計していった。

この構図は、後のマイアミやレイカーズでも継承される“レブロン型オフェンス”の原型だった。

加えて、アシスト能力の進化も凄まじい。

彼のパスは単なる“見えている人”への供給ではない。

次のプレイ、次のカット、そして次のポジショニングを読んで出す。

2009年の平均アシスト7.2本は、もはやウイングの数字ではなかった。

「視野の広いパワーフォワード」ではなく、「司令塔の肉体を持つフォワード」。

レブロンがNBAのポジション概念を変えていった。

■ 守備面の急成長──“読む守備”への覚醒

2000年代半ば、キャブスは守備が弱点のチームだった。

だが2007年以降、レブロンは守備でもリーグ上位クラスへと進化していく。

1on1では相手のドライブコースを予測し壁となり、トランジションでは後方からのチェイスダウンブロック──

これはもはやレブロンの代名詞になった。

2009年にはDRtg(守備効率)でもチームをリーグトップクラスへ引き上げ、

自身もオールディフェンシブ1stチーム入りを果たす。

この頃のレブロンは、オフェンスで支配し、ディフェンスでも締める。

攻守の両端を一人で制御できる選手は、歴史的にも限られている。

それこそ“キング”と呼ぶにふさわしい存在だった。

■ それでも手に入らなかった「リング」

ただ、ひとつだけ足りなかった。

それが“チャンピオンリング”だった。

2007年にファイナル初進出を果たすも、相手はティム・ダンカン率いるスパーズ。

キャブスは4戦全敗。

このときのスウィープは、レブロンにとって屈辱だった。

個人としてはリーグトップクラスでも、チームとしての完成度でスパーズに遠く及ばなかった。

2009年、キャブスは66勝16敗でリーグ首位。

MVPを初受賞し、完全に“個人としての頂点”に到達していた。

しかし、カンファレンスファイナルでドワイト・ハワード率いるマジックに敗北。

あの試合後、ロッカールームを待たずジャージを脱ぐレブロンの姿は、

「個人の力だけでは王になれない」という現実を痛感した瞬間だった。

■ 若き王の限界と、次なる地平へ

キャブス時代のレブロンは、あまりに万能すぎた。

チームが彼に頼りすぎていた。

得点も、パスも、守備の指揮も、全てを担っていた。

その結果、味方が“レブロンのリズム”に依存し、戦術が単調化していった。

「自分がボールを持っていない時間に、チームが機能しない」

──この構造は、後のマイアミ移籍の大きな要因になっていく。

レブロンが求めたのは、支配ではなく“勝利の体系”。

勝つためのチーム構造を理解するために、彼はキャブスを離れた。

2010年の「The Decision」。

その瞬間、多くのファンが裏切りと怒りを口にしたが、

実際には“真の王になるための修行”の始まりだった。

■ 「キング」の称号が意味するもの

第一次キャブス時代のレブロンは、王冠を被っていながら王国を持たなかった。

彼は確かに“キング”だったが、それは「才能の王」であって「勝者の王」ではなかった。

だが、この時代があったからこそ、

後のヒートでの連覇、キャブス復帰での奇跡の優勝、

そしてレイカーズでの再構築が生まれた。

彼はこの7年間で、NBAの構造を学び、敗北を学び、

そして「どうすれば仲間と共に勝てるのか」を探し続けた。

若き日の怒涛のドライブ、無謀な突進、

それでも前を向く姿勢が、のちの“完成された王”を作り上げていく。

■ 結論:「足りないのはリングだけだった」

第一次キャブス時代のレブロン・ジェームズ。

それは、才能と努力と孤独が混ざり合った時代だった。

平均得点30点近くを叩き出し、アシストもリバウンドもこなす。

守備でも成長を続け、リーグMVPを獲得しながら、

最後のピース──“チャンピオンリング”──だけが手に入らなかった。

だが、この「足りない一欠片」が、

後の“王の物語”をより壮大にしたのもまた事実だ。

アクロンの少年が、全ての能力を兼ね備えながら、

勝つために何を学ぶ必要があったのか。

その答えは、マイアミでの覚醒、そして2016年の“故郷への恩返し”で語られることになる。

第一次キャブス時代──

それは、まだ冠を磨いていた“若き王”の物語である。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓