61-コービー・ブライアント

ジョーダン譲りの読み合い、コービーの真髄とは何か?

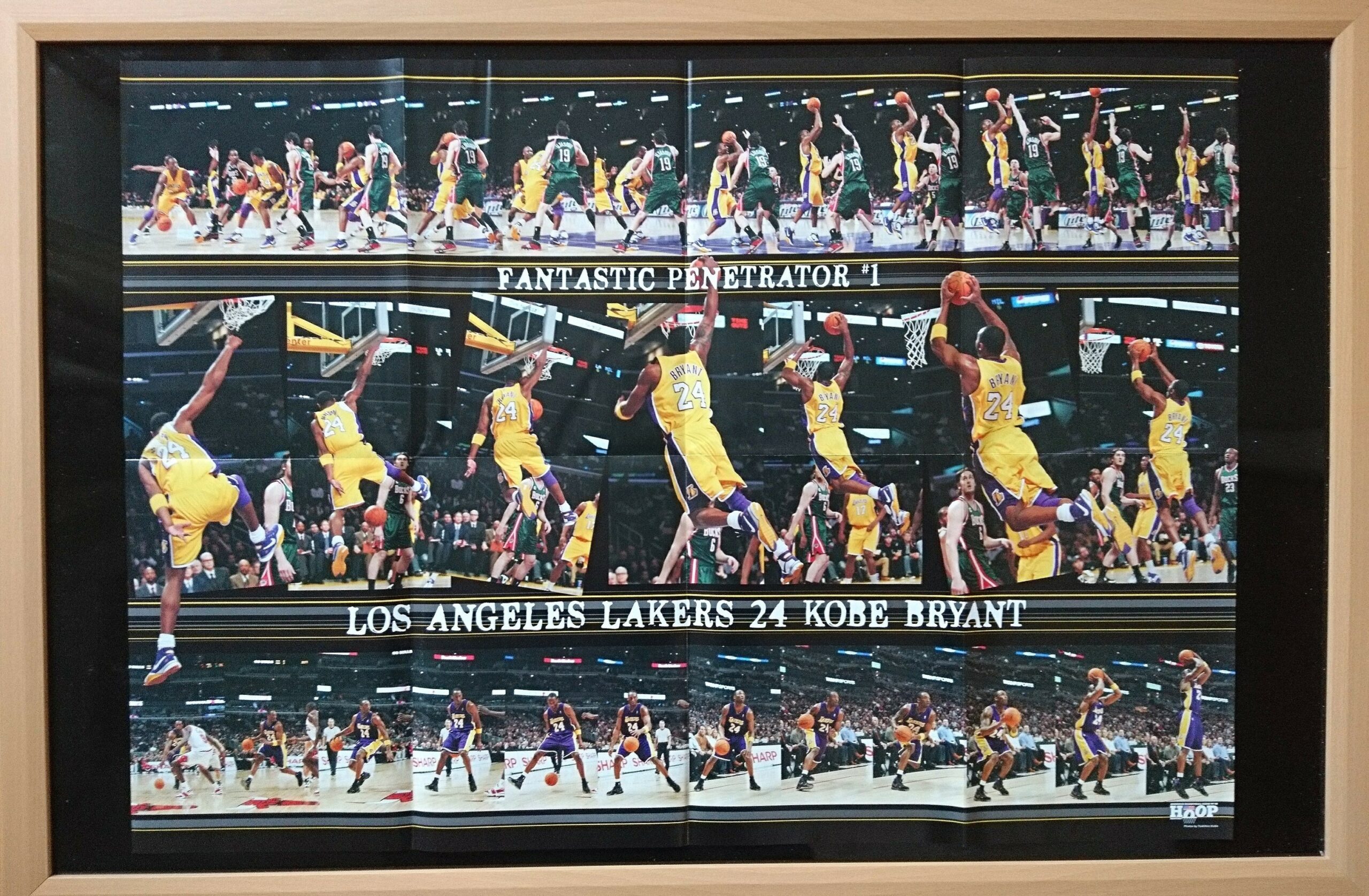

コービー・ブライアントは“後継者”としてマイケル・ジョーダンの名を継ぐ者と呼ばれた。そのプレースタイル、姿勢、立ち居振る舞い、すべてがジョーダンを彷彿とさせる中で、コービーには独自の武器もあった。特に1on1の局面での読み合いと、突破後の処理能力は、歴代でも屈指の完成度だった。

この記事では、コービーのアイソレーションスキルを細かく分解しながら、どのようにして守備を崩し、どんな方法でフィニッシュまで持ち込んでいたのかを掘り下げていく。

ジャブステップで仕掛ける“心理戦”の序章

コービーの1on1は、静から動への緩急で始まる。

まず相手を正面に立たせ、ジャブステップを刻む。このジャブは、ただのフェイクではない。ディフェンダーの重心の移動、反応速度、間合いの取り方を一瞬で見抜くテストのようなもの。ジョーダンが得意としたこのアプローチを、コービーも習得していた。

・相手が下がればシュート

・詰めてくればドライブ

この読み合いを制するために、コービーはジャブを左右に細かく刻み、ときには何度も静止する。その間に視線、肩の動き、リズムで相手を誘い込み、わずかなズレが生じた瞬間にアクセルを踏み込む。

ふり幅の大きいクロスオーバーとショルダーフェイクの融合

コービーのドライブは、予備動作と情報戦の集大成とも言える。

読み合いで“引き出した”相手の一歩を見逃さず、そこに仕掛けるのが彼のスタイル。その際、特徴的なのがクロスオーバーのふり幅が大きいこと。単なる左右の切り返しではなく、腰を落とし、上体を大きく揺らしながら軸足の方向をあいまいにする。

この動きと同時に入れるのが、ショルダーフェイク。これにより、ディフェンダーは「行かれるか、止められるか」「シュートか、ドライブか」の判断を迫られる。

実際に止めに来たとしても、コービーは瞬時にスピンムーブやユーロステップで次の手を繰り出す。相手がどんな選択をしても、必ずその裏を取る準備ができている。読み合いに勝ち、先手を取った後の展開力がずば抜けていた。

抜いた“あと”が本番:圧倒的なキープ力

スコアラーの多くが、ディフェンスを抜いてからシュートに持っていくまでの間に苦労する。ヘルプDFが飛んでくれば、フィニッシュ前に潰されることもあるし、ダブルチームの罠にハマることもある。

だがコービーには、抜いたあとの「保持力」と選択肢の多さがあった。

2人、3人に囲まれてもボールを晒さず、腰回りの強さとハンドリングの柔らかさでキープし続ける。そのままパスを選ぶこともできたが、基本的には“自力で決め切る”姿勢があったため、複数のディフェンスの網を突破してフィニッシュまでもっていくのが当たり前だった。

絞らせないフィニッシュパターンの豊富さ

いくらキープ力があっても、最後の一手がバレていれば止められる。だがコービーは、最後の“的”すら絞らせなかった。

以下に、彼が駆使していた主なフィニッシュパターンを挙げてみる。

- ダンク:相手がスローだったり、インサイドでノーマークになれば豪快に叩き込む

- レイアップ:スピードと角度重視、シンプルながら精度が高い

- フィンガーロール:伸びのあるタッチでリングに吸い込ませる

- ダブルクラッチ:空中で相手をかわし、ブロックを回避する職人技

- ティアドロップ:ビッグマン対策のフローター的役割

- スクープショット:ブロック回避するトリッキーなレイアップ

- ストップ→フェイダウェイ:彼の代名詞。抜かずとも得点できる手段として極めた

このように、全方向・全角度・全スピード対応のフィニッシュレパートリーを持っていたため、相手は“予測”するしかなかった。

両手両足を使いこなす“完全左右対応型”

多くの選手が、利き手・利き足に依存する中、コービーは右利きながら左でも同等のスキルを見せる数少ない選手だった。

ドライブは左右どちらにも行けるし、左手のレイアップ、ティアドロップ、さらにはミドルジャンパーまで左で打つシーンも多く見られた。

これは単なる練習の産物ではない。相手の守り方に応じて「一番止めにくい手」を選ぶために磨き上げられた技術だった。左右両対応というより、「どちらでも得点できる」状態にしておくことで守備の判断を鈍らせる設計だったとも言える。

FG%という数字では語れない“質の高さ”

スコアラーを語る上で避けて通れないのが**フィールドゴール成功率(FG%)**だ。確かにコービーのキャリアFG%(約44.8%)は、現代の効率主義バスケでは物足りなく見えるかもしれない。

だが、この数字だけで彼を評価するのはあまりに浅い。

なぜなら、彼が打っていたのはこういうシュートだ。

- 試合終盤のクラッチショット

- ダブルチーム中のフェイダウェイ

- 24秒ギリギリの苦しい体勢からのジャンパー

- スターター同士のマッチアップでストッパーを相手にした1on1

つまり、“普通の選手なら打たないシュート”を常に任され、決めてきたのがコービー。その責任感と勝負強さが、FG%の表層的な数字を超えていた。

エースは常に“囲まれる”宿命にある

スコアリングリーダーであるということは、「最も厳しいマークを受け続ける」ことでもある。

コービーに対しては、1人のストッパーがつき、さらにボールを持った瞬間にセカンドヘルプが飛んできて、時にはトリプルチームになることすらあった。

それでも彼は、逃げなかった。むしろそのような極限状態で“勝ち切る”ことに燃える男だった。

FG%は下がっても、勝負所で決めれば試合には勝てる。そんな価値観が、コービーのメンタリティにはあった。

まとめ|美しさと泥臭さ、その両方を持つ“得点職人”

コービー・ブライアントは、“得点する”という行為において、美学と実利を兼ね備えた稀有な存在だった。

- ジャブステップで相手を読み、

- フェイクとクロスで崩し、

- キープしながら複数の守備をかいくぐり、

- 絞らせない選択肢から最も有効なフィニッシュを選ぶ。

この一連の動作はまるでアートのようでいて、実際には**勝負の場で命を削る“執念の所作”**でもあった。

効率だけでは語れない、スタッツ以上に語り継がれるべき存在。それがコービー・ブライアントという選手だった。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント