154-アレン・アイバーソン

アレン・アイバーソン──小さな体で巨人たちに挑み続けた“本能のスコアラー”

高校時代から“問題児”と呼ばれた天才

アレン・アイバーソンがNBAにやってきたとき、周囲の目は冷ややかだった。

理由はひとつ、彼が「いわくつき」だったからだ。

高校時代、バージニア州で起きた乱闘事件に巻き込まれ、懲役10年の判決を受けた(のちに恩赦)。

才能が評価されながらも、「素行に難あり」とされた彼をドラフト1位で指名するのは、相当の覚悟が必要だった。

それでもフィラデルフィア・セブンティシクサーズは賭けに出た。

身長183センチ。NBAでは小柄な体。

しかしその内に秘められた闘志と爆発力は、誰よりも大きかった。

クロスオーバーがNBAの景色を変えた

アイバーソンの代名詞といえば「クロスオーバードリブル」だ。

右へ左へ、わずか一瞬で相手を置き去りにする切り返し。

あのマイケル・ジョーダンをも翻弄した“伝説のシーン”は、NBAのハイライト史に残る。

そのドリブルは単なる技術ではなく、彼の人生そのものだった。

自由を奪われた過去、誤解される生き方、そして誰よりも強い「俺を見ろ」という衝動。

それらすべてが、彼のクロスオーバーに宿っていた。

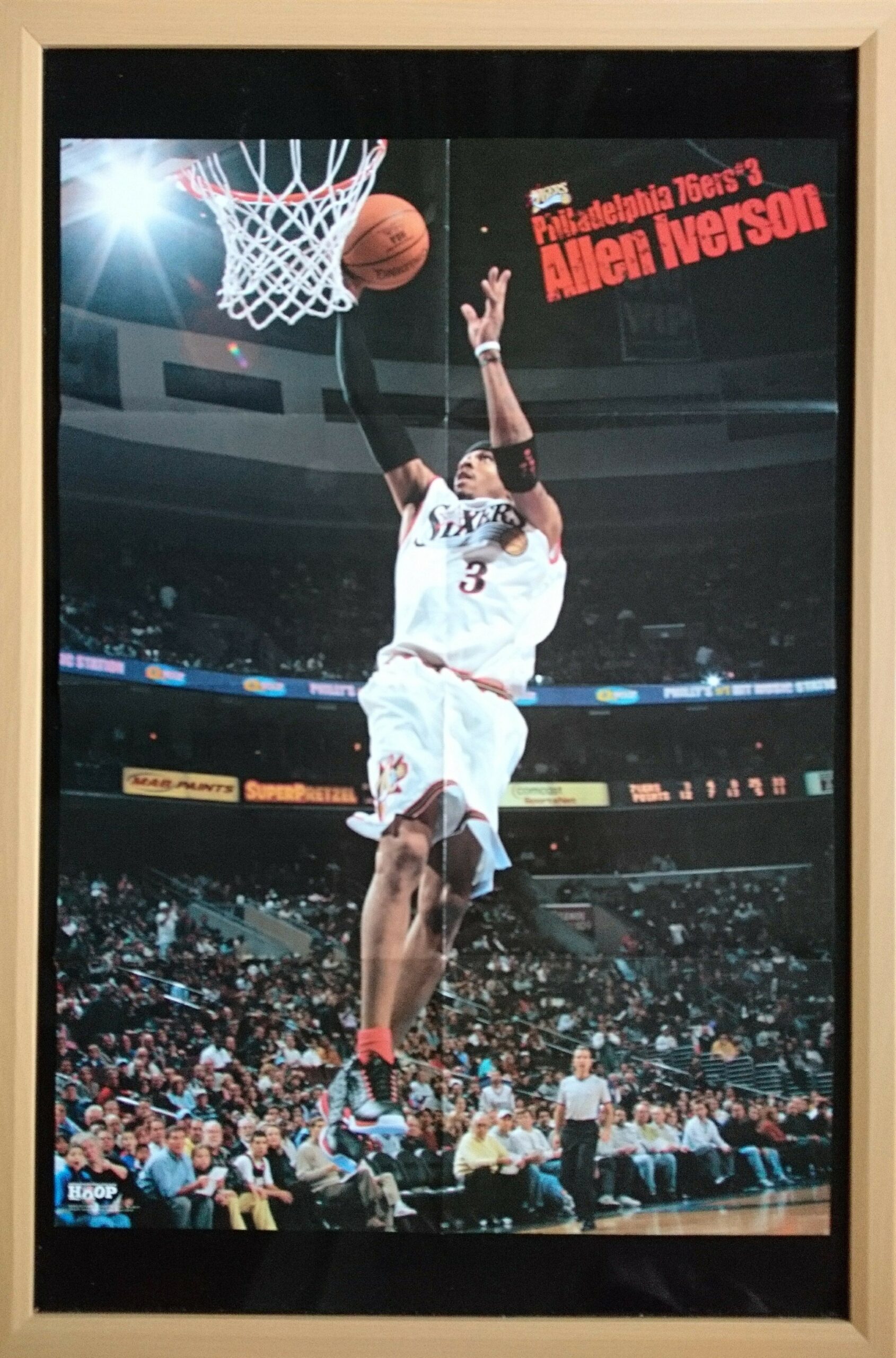

リングに飛び込む“無謀”の美学

アイバーソンのプレーを語るうえで欠かせないのが、ゴールへの突進力。

ペネトレイト(ドライブ)は常に果敢で、リング下には屈強なビッグマンが待ち構えていようが関係なかった。

183センチの体で、200センチ超のセンターたちにぶつかっていく。

その姿は、まるで戦場の兵士のようだった。

しかし当然、代償も大きかった。

着地のたびに体は悲鳴を上げ、膝、肘、足首、背中……常にどこかを痛めていた。

健康なシーズンなど、ほぼ存在しなかったと言っていい。

それでも彼はコートに立ち続けた。

「痛くても出る。出られるなら出る。」

その信念だけで、体を引きずりながらもリングに向かった。

得点王の孤独──チームオフェンスとのすれ違い

2000年代前半のNBAは今と比べて得点が少ない。

ペースが遅く、ディフェンス重視。

例えば2001-02シーズンのシクサーズは、チーム平均得点がわずか87.9点。

これはリーグワースト2位の数字だった。

つまり、チーム全体で点が入らない時代にあって、アイバーソンは1人でスコアを背負っていた。

彼の平均得点は常に30点前後。

それでも勝ちきれないのは、チームのオフェンスが彼に依存しすぎていたからだ。

1対1は止められない。

だが、1人で勝てるスポーツではない。

チーム全体が停滞し、彼が疲弊していく構図は何度も繰り返された。

“AI”という革命と矛盾

アイバーソンはNBAに新しい風を吹き込んだ存在でもある。

バギーパンツ、ヘッドバンド、タトゥー、コーンロウ。

ストリートの文化をそのままコートに持ち込んだ最初のスターだった。

当時のNBAはスーツ文化が主流。

「品格」「プロフェッショナリズム」を重んじるリーグにとって、AIの存在は異物そのもの。

だがその“異物”が若者の心を動かした。

アイバーソンのプレーも、生き様も、すべてがリアルだった。

彼は完璧でも理性的でもない。

けれど、自分を曲げない。

そのスタイルがNBAを変え、ヒップホップカルチャーとバスケットボールを結びつけた。

“Practice?”──練習論争が映し出した真実

2002年の「プラクティス会見」。

「俺たちは試合について話してるんじゃない、練習だぞ?」

と語ったあの発言は、誤解されながらも彼の生き方を象徴していた。

痛みに耐えながらも、出場し続ける“試合人”だった。

彼にとって練習よりも「試合で戦うこと」こそが本物の証明だったのだ。

それを理解しなかったメディアとの溝が、彼を“反逆者”として描いた。

小さな体で支配したリーグ

アイバーソンがリーグMVPを獲得した2000-01シーズン。

身長183センチの選手が、支配者としてリーグの頂点に立った瞬間だった。

同年、シクサーズはNBAファイナルへ進出。

対する相手はコービーとシャックのロサンゼルス・レイカーズ。

第1戦、アイバーソンは48得点を叩き出し、オーバータイムで逆転勝利。

そして、あの「タイロン・ルーを跨ぐ」シーン。

彼の象徴的な瞬間だった。

たった1試合の勝利でも、彼は“勝者”だった。

NBAの歴史が語る“リスクと報酬”

当時、183センチのガードをドラフト1位で指名するのはリスキーすぎた。

バスケットボールは体格のスポーツ。

誰もがそう思っていた。

しかし結果的に、アイバーソンはその常識を壊した。

彼の成功は「スキルと根性があればサイズを超えられる」という証明。

そして「リスクを取る価値のある才能が存在する」という教訓でもある。

現代に残るアイバーソンの影響

今のNBAを見渡しても、AIの影響を受けた選手は数えきれない。

カイリー・アービングのハンドリング、ジャ・モラントのアグレッシブなドライブ、

トレイ・ヤングの強気なスコアリング。

そのすべての源流には、アイバーソンの「恐れを知らぬ姿勢」がある。

サイズの不利を気にせず、自分のプレースタイルで勝負する。

それがAIが残した最大の遺産だ。

終わりなき闘争と、その余韻

アイバーソンのキャリアは決してハッピーエンドではない。

移籍、ケガ、チームとの不和、経済的困難。

だがそれでも、ファンの記憶にはいつも彼がいる。

「どんなに小さくても、心で勝負できる」

そのメッセージは、バスケットボールを超えて響き続けている。

総括

アレン・アイバーソンという男は、NBAの歴史における“例外”であり、“革命”だった。

体格の壁、常識の壁、社会の偏見。

それらをすべてドリブルで切り裂き、リングへと突っ込んでいった。

彼のキャリアを振り返ると、「バスケットとは、どこまで己を貫けるか」という哲学が見えてくる。

小さな体に大きな魂を宿した男──アレン・アイバーソン。

彼が残した衝撃は、今なお消えることがない。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓