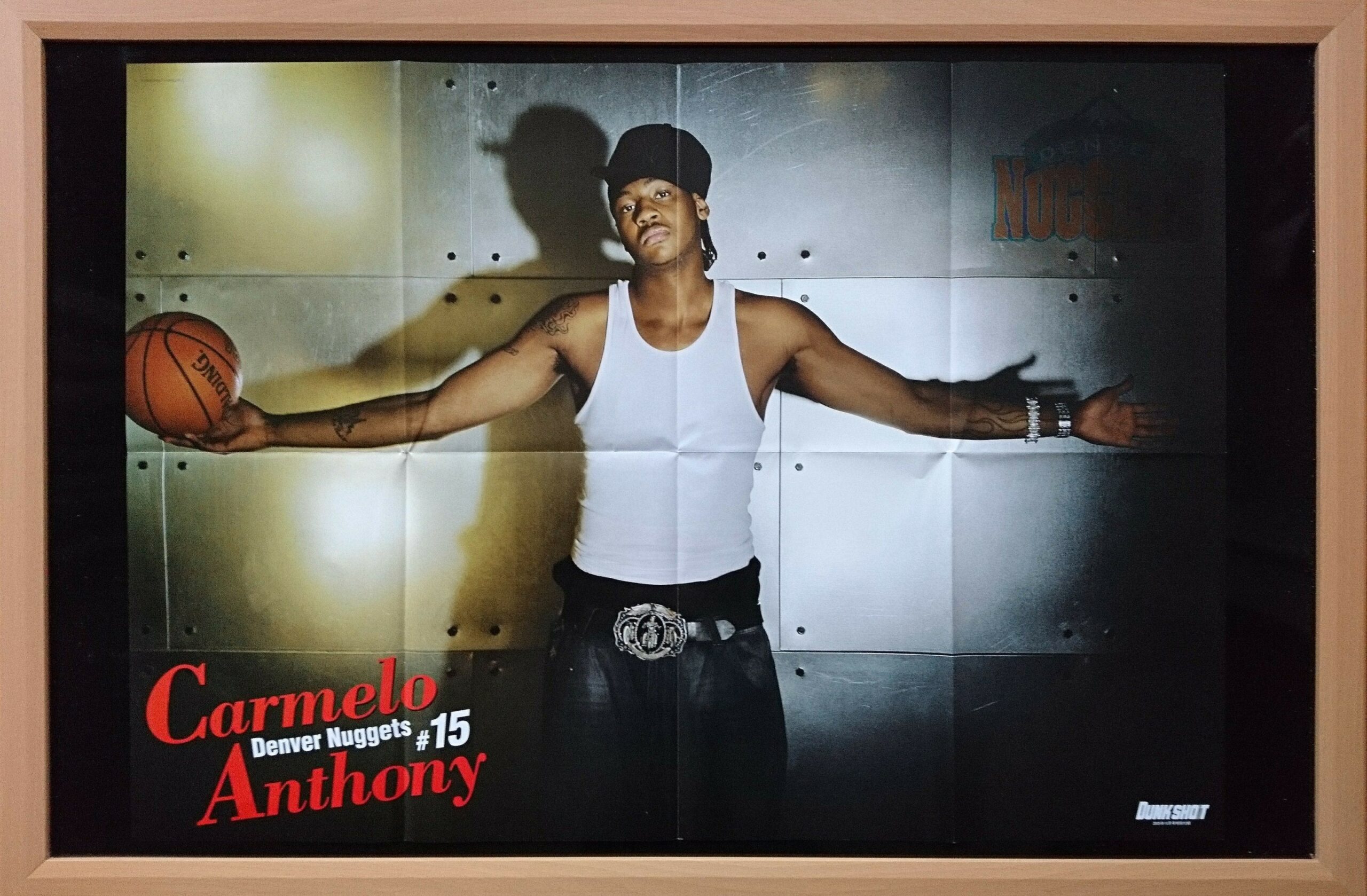

145-カーメロ・アンソニー

カーメロ・アンソニーのルーキーイヤー徹底解剖

ナゲッツを蘇らせた黄金の新星

2003年のNBAドラフト、レブロン・ジェームズが全体1位指名で大きな注目を集めた裏で、全体3位指名でデンバー・ナゲッツにやってきたのがカーメロ・アンソニーだった。シラキュース大を1年でNCAA王者へと導いた実績を引っ提げてのNBA入り。そのインパクトは、レブロンと並んで「即戦力スコアラー」としての期待を集めていた。

結果は衝撃的だった。ルーキーイヤー、ナゲッツは前年のわずか17勝から一気に43勝へ。実に26勝もの上積みを実現し、プレーオフ進出を果たした。ウェスタン・カンファレンスは当時、シャック&コービーのレイカーズ、ダンカンのスパーズ、ウェバーのキングスと群雄割拠。その中で勝ち越しを決めたことは、アンソニーの登場がもたらした革命と言ってもいい。

1on1の職人芸 ― ジャブステップとクイックリリース

カーメロの代名詞は、なんといっても1on1での得点力。特に鋭いジャブステップから繰り出されるクイックリリースのジャンプシュートは、ディフェンダーにとって悪夢そのものだった。

彼はわずかなフェイクで相手の重心をずらし、間髪入れずにシュートモーションに入る。そのためブロックのタイミングが非常に難しく、ガードが相手ならサイズ差を、ビッグマン相手ならスピードを生かすことで常に優位に立てた。

ジャンプシュートの滑らかさはリーグでも屈指で、リリースの速さと高い打点が組み合わさり「止められない」と評された。これは単なる技巧ではなく、幼少期から徹底的に練習を重ねた成果であり、ルーキーながら完成度の高いスコアリングパッケージを備えていた点に特徴がある。

クラッチに強い ― 背負える男

もうひとつの大きな魅力はクラッチタイムでの強さだ。第4クォーター残り数分、試合が拮抗している場面でも萎縮せず、むしろ集中力が増すタイプ。ボールを要求し、自ら打ち切る姿勢はルーキーとは思えない風格を漂わせていた。

そのメンタリティは、後に「アイソレーションの帝王」と呼ばれる彼のキャリア全体を貫く特徴となる。若手でありながら勝負を決めるシュートを任せられる――これがチームメイトからの信頼を早く勝ち取った理由だ。

多彩なオフェンス手段

小さい相手にはジャンパー

ディフェンダーが自分より小さい場合、迷わずポストアップ。背中を向けてボールを受け、ターンしてジャンプシュートを放つ。この動きは身体的な優位性を最大限に生かしたもので、ジョーダンやコービーの影響を強く感じさせる武器だった。

大きい相手にはクイックドライブ

逆にビッグマンがマッチアップしてきた場合には、クイックネスを発揮。ファーストステップで抜き去り、ゴールへ一直線に向かう。相手が慌ててブロックに飛び込んでくればファウルを誘発できるし、そのままフィニッシュまで持ち込むこともできた。

ゴール下でのフィジカル

また、カーメロはリバウンダーとしても優秀だった。身長203cm、体重104kgという体格を生かし、ゴール下の混戦でも簡単には弾き飛ばされない。オフェンスリバウンドからのプットバックや、ポストでのフィジカルな押し込みなど、泥臭い得点もこなした。この「華麗さと逞しさの両立」が彼のスコアリングをさらに厄介にしていた。

チームへの影響力

ナゲッツは2002-03シーズンに17勝65敗という惨状だった。攻撃の軸を欠き、観客動員も低迷していた。しかしアンソニーが加わるや否や、オフェンスが一気に活性化。平均得点21.0点をマークしたルーキーは、チームの絶対的エースとして君臨した。

彼の存在によってナゲッツのバスケットは「勝つための形」を取り戻し、地元ファンの熱狂も蘇った。これこそが「ルーキーがチーム文化を変える」典型例だった。

レブロンとの比較

同じルーキーシーズン、レブロンはキャブズで20.9得点・5.5リバウンド・5.9アシストとオールラウンドなスタッツを残した。一方カーメロは21.0得点・6.1リバウンド・2.8アシストと、よりスコアリングに特化した数字を記録。結果として新人王投票ではレブロンに敗れたが、チームをプレーオフに導いた実績は「実力なら互角以上」と評価する声も多かった。

ルーキーイヤーの象徴的シーン

カーメロのルーキーシーズンを象徴するのは、やはりクラッチでのジャンプシュート。残り時間わずかの場面、観客が総立ちになる中でボールを持ち、ジャブステップ一閃。相手が体勢を崩した瞬間、迷いなくシュートを放つ――そしてネットを揺らす。この流れが何度も繰り返され、ファンの脳裏に焼き付いた。

新人でありながら「任せろ」という態度を示す姿勢こそ、スーパースターの証だった。

カーメロが残した意味

ルーキーイヤーのアンソニーは、単なる得点屋ではなく「チームの顔」としてナゲッツを支えた。彼の多彩なスキルと強靭なメンタリティは、以後のキャリアの方向性を示すものでもあった。クラッチでの信頼、1on1での圧倒的な支配力、そして勝利への執念――それらは後年のニックス時代やオリンピックの舞台でも一貫して受け継がれていく。

まとめ

カーメロ・アンソニーのルーキーイヤーは、単なる「新人の好成績」では片付けられない。17勝のチームを43勝に変え、プレーオフに導いた事実は、彼の個人能力とメンタリティがいかに大きかったかを物語っている。

1on1の妙技、クラッチでの冷静さ、そしてゴール下のフィジカルな強さ。これらすべてを備えたルーキーは、まさに稀有な存在だった。レブロンと同じ年にデビューしたがゆえに評価が分かれがちだが、その輝きは決して色あせることはない。

カーメロは「点を取ること」を芸術にまで昇華させたスコアラーであり、ルーキーシーズンこそがその原点だった。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓