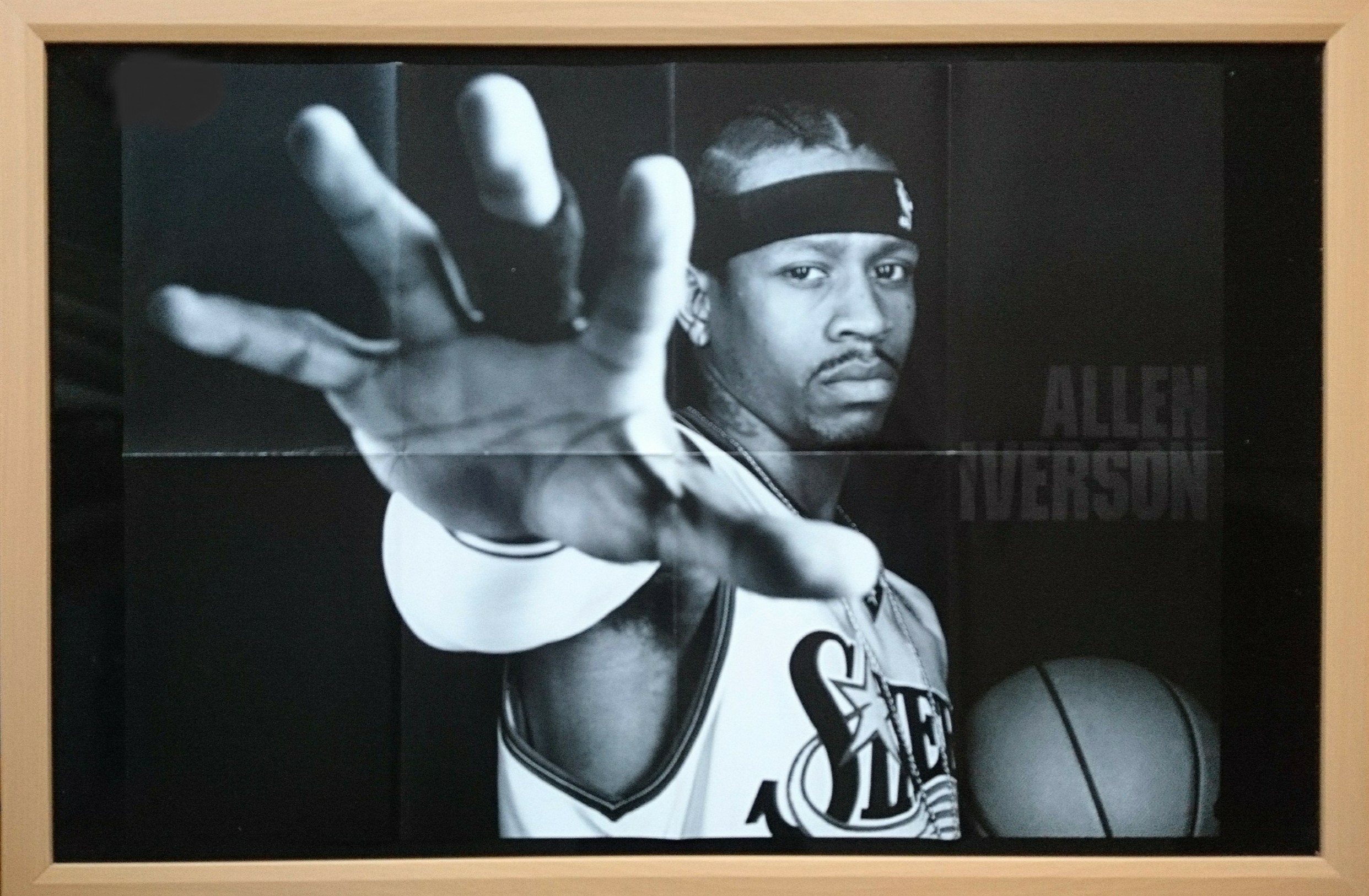

121-アレン・アイバーソン

アイバーソンが示した「サイズよりハート」

アレン・アイバーソンという存在を語るとき、必ず出てくる言葉がある。

「体のサイズでプレーしてるんじゃない。ハートでプレーしているんだ。」

183cm、75kgという小柄な体格でNBAに挑みながら、彼はリーグ屈指のスコアラーにまで駆け上がった。彼の背後にはいつも「サイズの壁」があった。だが、アイバーソンはそれを「ハート」で突破していった。

ただし、その輝かしい姿の裏には常に「もう一つの顔」がつきまとっていた。

チームの軸としての評価、フィールド上での影響力、そしてオフコートでの問題…。この相反する要素こそがアイバーソンのキャリアを語る上で欠かせない。

FG成功率の低さと、それでも価値があった理由

アイバーソンを批判する声の多くは「FG成功率の低さ」に集まっていた。

キャリア通算で42%前後。現代の効率重視の目線で見れば、決して優秀とは言えない数字だ。だが、それは単なる表面的な数値でしかない。

彼のプレーは相手ディフェンスに「心理的なダメージ」を与えた。アイバーソンがコートに立てば、相手は常に彼に複数のディフェンダーを割かざるを得ない。そうすると、自然にチームメイトがオープンになる。

FG%の低さ以上に、アイバーソンは「ディフェンスを引きつける存在」だった。

さらに、彼の速さと切れ味のあるクロスオーバーは「NBAで最も止めにくい一対一」と呼ばれ、得点以上の影響力を与えていた。だからこそ、彼の効率の悪さを補って余りある存在価値があったのだ。

「アイバーソンを軸とできるチーム」はどれほどあったか?

アイバーソンを中心に据えたチームが勝てるのか。これは常に議論されてきたテーマだった。

実際にシクサーズは2001年にファイナルへ進出した。だが、その布陣は「ディフェンスとリバウンドを固め、オフェンスはほぼアイバーソンに依存する」という極端なチーム構成だった。

当時のシクサーズの戦い方は、ある意味で「アイバーソン以外は守備専門」という偏りすぎたもの。彼の爆発力がハマれば勝てるが、抑え込まれるとチーム全体が機能不全に陥った。

つまり「アイバーソンを軸にできるチーム」は限られていた。

強烈なスコアリング力を最大化するためには、彼にボールを集め、守備面を仲間で支える必要があった。逆に言えば、アイバーソンを軸にしながらもバランスの取れた戦い方をできるチームは、ほとんど存在しなかったのだ。

メディアとの確執と「ネガティブな物語」

コート上でのヒーロー像とは裏腹に、オフコートのアイバーソンには常にトラブルがつきまとった。

ギャンブル、クラブ通い、金銭問題、仲間内でのトラブル…。そしてそれらはいつも大きく報じられた。

本人はこう嘆いている。

「俺が地域や人のためどんなにポジティブなことをしてもメディアは宣伝しない。俺に関するネガティブなストーリーだとみんな聞きたがる。」

確かにアイバーソンは地域活動やチャリティも多く行っていた。だが、世間は「反逆者」「問題児」としての彼を望んだ。小柄でありながら巨人に立ち向かう姿と、規律を守らない不良的なイメージ。このギャップが彼を「伝説」へと押し上げる一方で、評価をゆがめてもいた。

「ハートの大きさ」が象徴するアイバーソン像

アイバーソンが言う「俺はリーグで一番大きなハートを持っている」という言葉は、決して大げさではない。

彼のプレーには「やせ我慢」とも言えるほどの執念が込められていた。傷だらけの体でフロアに立ち続け、どれだけ打たれても倒れても立ち上がる。その姿勢が、多くのファンを惹きつけた。

だが、その「大きなハート」は時に頑固さや反骨心にも変わった。コーチやフロントとの確執は絶えず、チームプレーよりも自分の信念を優先することもあった。彼のキャリアは「偉大さ」と「わがままさ」が常に表裏一体だった。

NBAに残したレガシー

アイバーソンは最終的に優勝を経験できなかった。だが、彼が残したものは数字以上に大きい。

・183cmでもリーグを支配できることを証明したこと。

・PGとSGの境界を壊し、スコアリングガードという概念を広めたこと。

・そして何より、「ハート」でプレーすることの意味を示したこと。

優勝リングがなくても、彼の存在はNBAの歴史に深く刻まれている。むしろ、成功と失敗、光と影をすべて抱え込んだ姿こそが、ファンにとって忘れられない物語となった。

まとめ

アレン・アイバーソンは「体のサイズではなく、ハートでプレーする」ことを証明した男だった。

FG%の低さを補って余りある得点力、相手ディフェンスへの破壊力、ファンを魅了する爆発的なプレー。だが同時に、チーム編成の難しさやオフコートの問題も常に抱えていた。

彼の言葉通り、リーグで最も大きな「ハート」を持っていたことは間違いない。だが、そのハートの熱さゆえに、常に光と影が共存していた…。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓