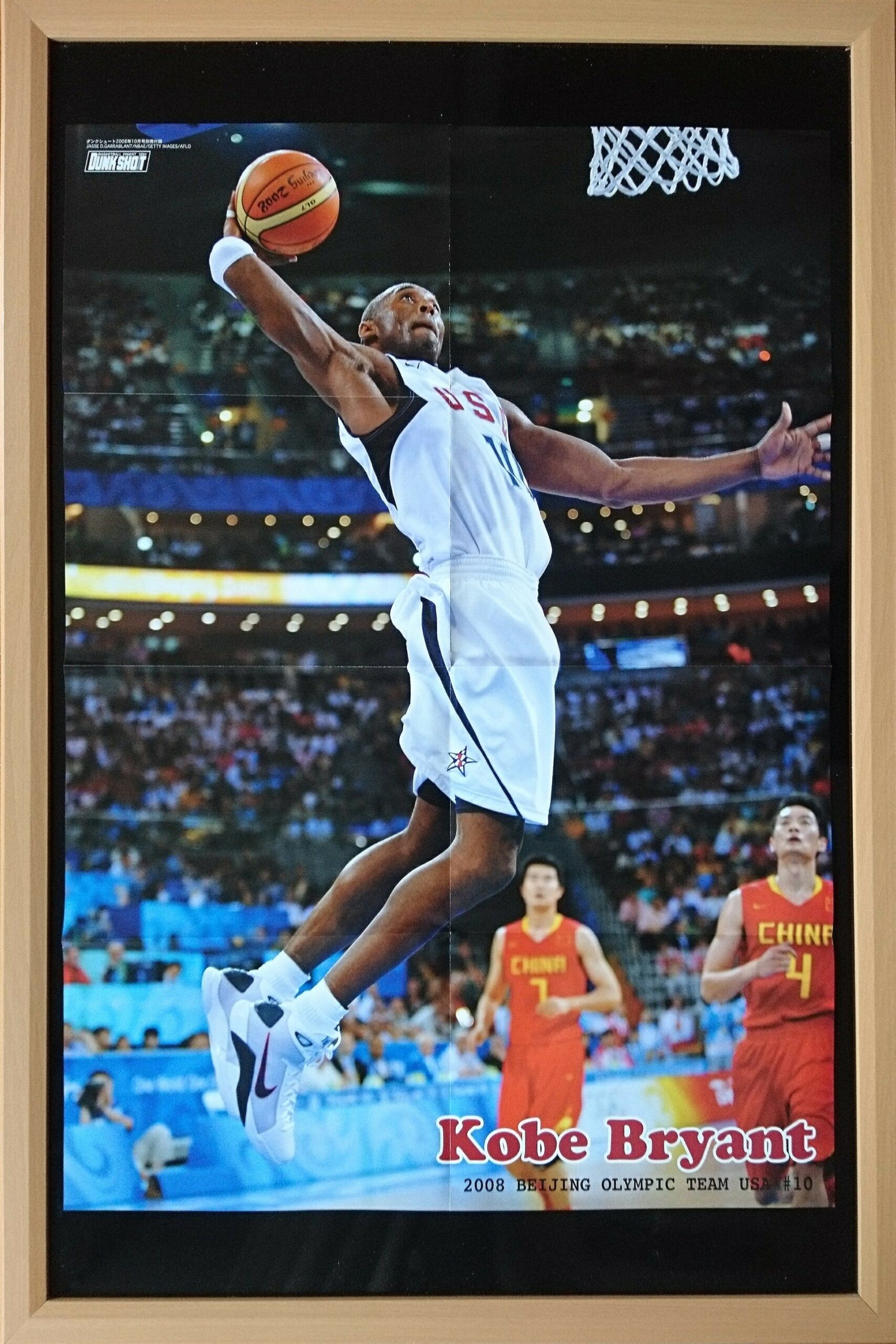

81-コービー・ブライアント

コービー・ブライアントの「守る覚悟」

2008年の北京五輪。アメリカ代表“リディームチーム”は、04年アテネ五輪、06年世界選手権での屈辱を晴らすために集結した精鋭たちだった。レブロン、ウェイド、カーメロ、クリス・ポール、ドワイト・ハワード…スター揃いの豪華ロスターだが、その中心に一際異質な覚悟を持っていた男がいた。それがコービー・ブライアントだ。

普通、コービーと言えば81得点や得点王のタイトルで知られる攻撃の鬼。しかし、この時のコービーは「オフェンスの主役」ではなく、「ディフェンスの切り札」としての役割を自ら志願した。しかもコーチK(マイク・シャシェフスキー)の部屋を直撃してこう告げた。

「対戦するチームのベストペリメータープレイヤーを抑えたいんです。コーチ、俺が相手を徹底的に叩き潰してみせます。約束しますよ。」

この一言が、このチームの守備の基準を一段上げた。

スコアラーがストッパーに転じる衝撃

NBAでのコービーは、当然ながら1on1の破壊力で知られていた。フェイダウェイ、ドライブ、プルアップジャンパー…全てが一級品。しかし、彼の真の恐ろしさは「1on1ディフェンス」にある。相手の得点源を消すためなら、自分の得点を減らしてでも構わないという覚悟を持っていた。

特に五輪という短期決戦では、1試合で相手のエースを封じることがそのまま勝敗に直結する。コービーの守備は、ただマッチアップしてついていくだけではない。ドリブルの最初の一歩から体をぶつけ、パスの受け手になる位置を奪い、心理的にもプレッシャーをかけ続ける。相手が「やりにくい」と感じるだけで、シュート精度は確実に落ちる。

北京五輪での代表的な守備シーン

一番有名なのは、決勝戦スペイン戦での序盤からのプレッシャーだ。相手のフアン・カルロス・ナバーロやルディ・フェルナンデスといったシューターに対して、ピックの使い方を徹底的に潰し、簡単にキャッチ&シュートさせなかった。オフェンス面でも存在感を示しているが、それ以上に印象的だったのは、相手の流れを止めるディフェンスの存在感だ。

さらに、試合中に見せた「スティールからの速攻」。コービーは常に相手の視線、ボールの位置、チームメイトの動きを読み切り、わずかなスキを逃さなかった。守備から試合を動かす、まさにリーダーの仕事だった。

コーチKとチームUSAの変化

コービーの守備志願は、チーム全体にも大きな影響を与えた。それまでアメリカ代表は「才能とオフェンス力で圧倒する」スタイルが主流で、ディフェンスは二の次になることも多かった。だがコービーが最年長クラスのスターとして、率先して相手エースに張り付き、泥臭い仕事を買って出たことで、若いレブロンやウェイド、カーメロたちも守備の意識を高めざるを得なくなった。

コーチKも後に語っている。「コービーが守備を引き受けた瞬間、このチームは勝つ準備が整った」と。スーパースターが裏方の仕事をすることで、チーム全体の文化が変わったのだ。

コービーの守備哲学

コービーの守備は、単なる体力勝負や根性論ではない。相手の癖を映像で徹底的に研究し、どの角度でボールを受けたがるのか、どの局面で得意のムーブを出すのか、全てを把握した上で試合に臨む。だからこそ「予測」が早く、先回りして動くことができる。

彼はよくこう語っていた。

「オフェンスの武器を全て持っているからこそ、相手がどう動くかわかる。」

これは、スコアラーがストッパーとして成功する大きな理由だ。相手がドライブを選びそうな瞬間や、ジャンプショットに切り替えるタイミングを自分の経験と重ね合わせて読むことができる。結果、相手は自分の得意なリズムを作れなくなる。

81得点男が示したもう一つの頂点

2006年の1試合81得点はNBA史に残る怪物的記録だが、北京五輪のコービーは「守備こそが自分の最大の武器」であることを証明した瞬間だった。得点だけが彼のアイデンティティではない。1on1での強さは、オフェンスだけでなくディフェンスでも圧倒的だったのだ。

特に国際大会のルール下では、ゾーンディフェンスの比率が高くなるため、マンツーマンの守備力が直接得点を止める場面は減る。それでも、相手のエースを封じるための執念とスキルは、アメリカ代表の金メダルに欠かせない要素となった。

リディームチームの勝利とコービーの影響

結果的に、リディームチームは8戦全勝で金メダルを獲得。その中でコービーは得点、リーダーシップ、そして守備の全てでチームを牽引した。北京五輪決勝の終盤、スペインが猛追してきた時、コービーはクラッチスリーを沈め、さらに守備で相手の流れを断ち切った。あの瞬間、「やっぱりチームUSAの精神的支柱はコービーだ」と誰もが確信した。

まとめ:コービーが残した守備の遺産

リディームチームのコービーは、「スターが守備を全力でやる」という文化を次世代に伝えた存在だった。レブロン、ウェイド、カーメロたちにとっても、それは強烈なメッセージになっただろう。

彼は攻撃の象徴でありながら、勝つためには自分の役割を変える柔軟さと覚悟を持っていた。その姿勢こそ、金メダル以上に価値のある遺産だったと思う。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓