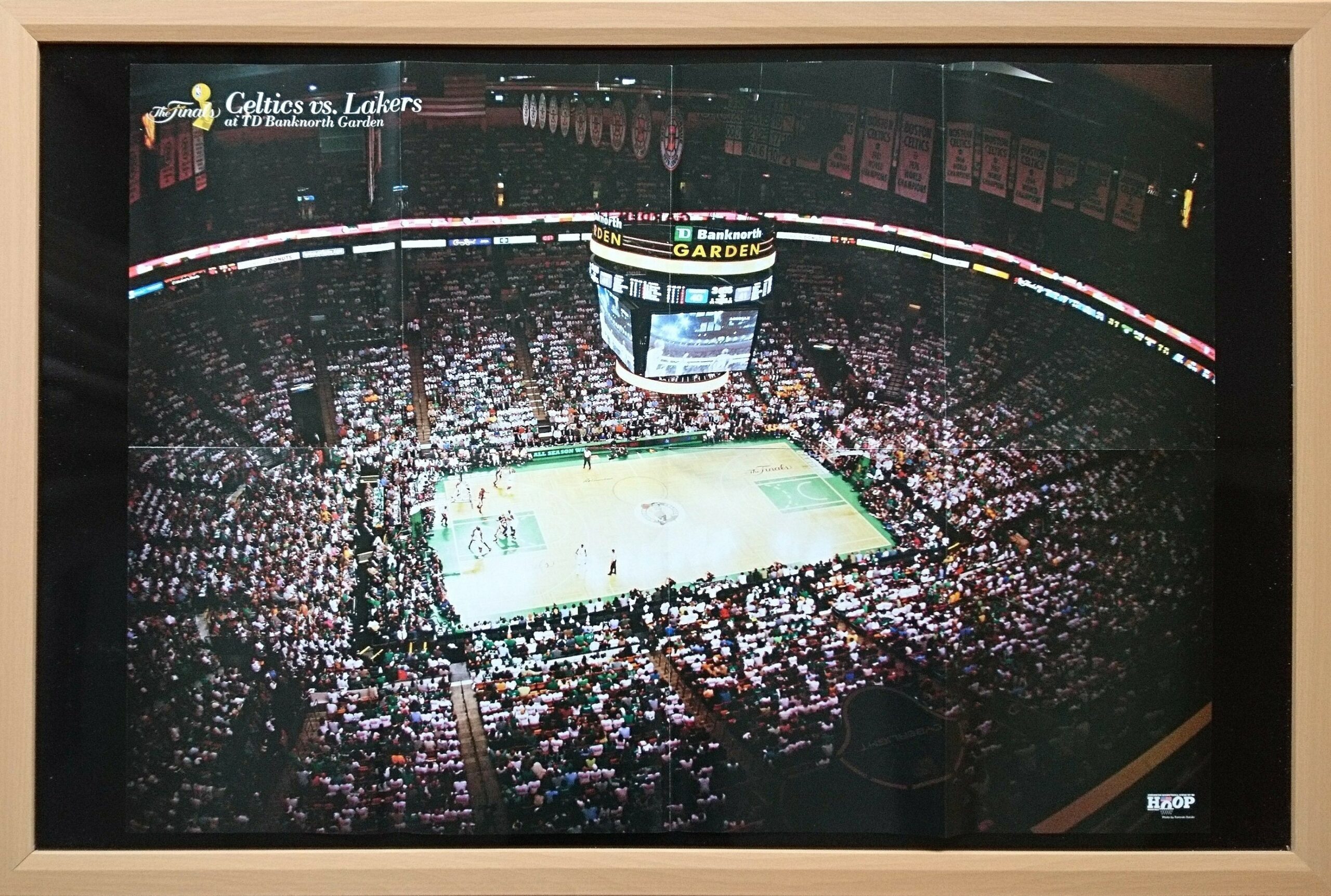

75-NBAファイナル-TDガーデン

「ずっと嫌いでいたかった」──コービーが遺した“覚悟”と、連続出場という人間の証明

あの夜、ボストンが泣いた

2020年、コービー・ブライアントがこの世を去った時、NBAだけじゃなく、スポーツ界全体が一瞬、時を止めた。

中でも心を揺さぶったのが、レイカーズと永遠のライバル関係にあるセルティックスのファンが放った一言。

「ずっと嫌いでいたかった。」

これは、ただのリップサービスなんかじゃない。心の底から、真っ向勝負を繰り広げたライバルに対して湧き上がった、純度100%の“リスペクト”だ。

敵として、何度も心を打ち砕かれた。けれど、それでも目が離せなかった。憎しみに似た感情の奥にある、深い尊敬と羨望。

これは、数字じゃ測れない「在り方」に対する感情の証明だ。

コービーの“鉄人”としての顔

コービーといえば、華麗なフットワーク、殺気を帯びたスコアリング能力、勝負どころでの強心臓。けどもう一つ、忘れてはいけないのが「出続けること」への執念だった。

ケガをしても、テーピングで固めて出場する姿は日常茶飯事。フィル・ジャクソンやスタッフがストップをかけなければ、アキレス腱が切れても、たぶんまだコートに立っていたかもしれない。

それほどまでに、「出場すること」にこだわっていた。それはスタッツのためじゃなく、「責任」のため。

「俺が抜けたら、誰が試合を背負うんだ?」という“義務感”が、彼を立たせていた。

ACグリーンという“本物のアイアンマン”

連続出場記録と言えば、NBA史上最長の1,192試合連続出場を果たしたACグリーンが外せない。

この数字、文字で見るとただの記録に見えるかもしれないが、20年近く、ケガをしようが病気だろうが、ずっと「出場し続けた」という意味では異常なほどの精神力と肉体管理が必要だった。

彼は派手なスターじゃなかった。平均得点も二桁を超えることは少なかった。けれど、毎試合決まった時間にロッカールームに現れ、ストレッチをし、準備をして、コートに立つ。まさに“無名のヒーロー”。

そして彼の姿勢に対し、コービーは「本当に尊敬している」と何度も口にしていた。

MLBの伝説、カル・リプケンJr.の2632試合

ACグリーンの話をするとき、必ずと言っていいほど比較対象として挙がるのが、MLBの「アイアンマン」ことカル・リプケンJr.。

なんと、2,632試合連続出場。これは野球という過密日程・長距離移動・天候の影響を受けるスポーツにおいて、もはや“人間離れ”しているレベルの記録だ。

しかもポジションはショート。内野の要であり、守備負担も大きい。決して楽な立場ではなかった。

MLB選手が選ぶ「史上最も凄い記録ランキング」で、堂々の1位に輝いたのも納得だ。

技術とか戦術の前に、“続けること”そのものがどれだけ難しく、尊いか。それを誰よりも体現した男がリプケンだった。

「出る」ことの意味

連続出場って、実はそこまでスポットライトを浴びない。点を取るでも、トリプルダブルを達成するでもないから、話題性は薄い。

けれど、「コンスタントに出場する」ということは、肉体と精神の両方を極限まで整え続けることを意味している。

たとえば、出場を休めば調子を崩すこともあるし、1試合休むだけでチーム内の立ち位置が変わることだってある。怪我が癖になることもある。

つまり連続出場は、「負けない」ことの象徴であり、「言い訳をしない」という意思表示でもある。

そこにはスターであるかどうかなんて関係ない。人間としての芯の強さが問われる。

続けた者だけが得られる尊敬

時代が変わり、プレイヤーの稼働率は管理され、ロードマネジメントという言葉も一般化してきた。

けれど、ACグリーンやリプケンのように「休まずに出続けた」選手たちは、語られるたびに「真のプロフェッショナル」としてリスペクトされている。

コービーもまた、華やかなプレイの裏で、自らを律して試合に出続けた一人だった。

「ずっと嫌いでいたかった」という言葉の裏には、コービーが“常にそこにいた”という事実がある。

敵として立ちはだかり、何度打ちのめされても、また次の試合には立っている。その「不屈の存在感」こそが、誰よりも人の記憶に刻まれるのだ。

以上。続けることの偉大さ、出場し続けるという選択の覚悟、それが周囲の人間の心を揺さぶる。スタッツやハイライトでは測れない“真の強さ”が、ここにはある。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓