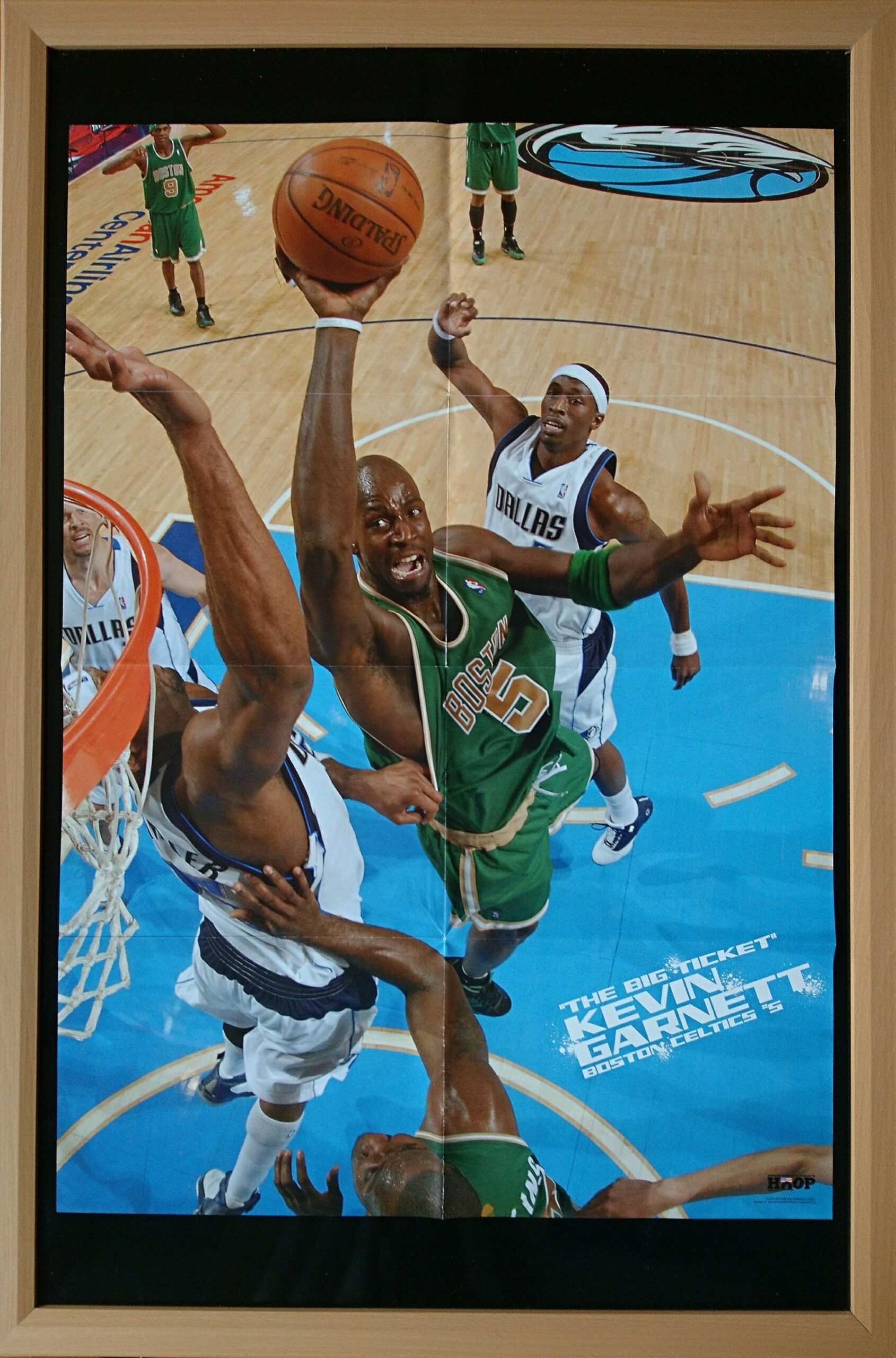

69-ケビン・ガーネット

―忠誠を貫いた男が、勝利の象徴になるまで―

ウルブズの“ビッグ・チケット”は、簡単に移籍しなかった

ケビン・ガーネットという男を語るとき、まず押さえておくべきなのは「忠誠心」だ。今でこそ“ビッグ3”の一員としてセルティックスを優勝に導いたことがクローズアップされがちだが、それ以前のウルブズ時代を抜きには語れない。

1995年、NBAに高卒ルーキーとして飛び込んだガーネットは、いきなりミネソタ・ティンバーウルブズという辺境チームに希望をもたらした。シュート、パス、リバウンド、守備、どこを取ってもハイレベル。そして試合に対する情熱は異常なほどに熱かった。

それでもウルブズは弱かった。フロントは補強に失敗し続け、2000年代に入ると“帯に短し襷に長し”の選手ばかりをかき集める始末。2003-04年にようやくサム・キャセールとスプリーウェルを手にし、カンファレンスファイナルまで進んだが、それが最初で最後の輝きだった。

多くのスターがチームに失望し、移籍を志願していったなかで、KGだけは違った。本人も「何度もトレードの話はあったが、残りたいと思っていた」と語っていた。キャリアのすべてをミネソタに捧げたい、そう信じていたのだ。

トレードに「YES」と言うまでの葛藤

ウルブズで12年。ガーネットはついに限界を迎える。

年齢は30代に突入。自身の数字は悪くなかったものの、チームの未来は暗いままだった。ガーネットと共に優勝を目指し戦っていけるようなメンバー構成ではなかった。チームはプレーオフからも遠ざかり、ガーネット自身も孤独な戦いに疲弊していく。

そんな中、セルティックスから大型トレードの話が舞い込む。ピアースとレイ・アレンという“戦える2人”がすでに揃っており、ボストンに渡れば即優勝を狙える状況。だが、KGはすぐに飛びつかなかった。ウルブズに対する忠誠心が、それを許さなかった。

「彼のような選手に出ていかれるってのは、チームのカルチャーの問題だよ」

後年、ある記者がそう漏らした言葉は的を射ている。ガーネットがチームを出るとき、それは裏切りでも我儘でもなく、「もう信じられるものが残っていない」という絶望の選択だった。

“熱血漢”を表現しきるKGという漢

2007年夏、ついにトレードは成立。KGはレイ・アレンとポール・ピアースと合流し、“BIG3”としてセルティックスを優勝候補へと一気に押し上げた。

だが、ただのタレント集団では終わらなかった。なぜか?

それはケビン・ガーネットが、ただの選手ではなかったからだ。

ポール・ピアースは後にこう語っている。

「ケビンがすべてだった。ロッカールームでの存在感、決意、そしてリーダーシップ、、、。練習中から試合中まで通じて、ケビンはこのチームのカルチャーを変えてくれた。全ての人間に責任感を持たせてくれたんだ。」

この発言にすべてが凝縮されている。KGのリーダーシップは、叫んだり、威圧したりするだけのものではない。誰よりも練習に真剣に取り組み、試合に命をかけ、凡プレーには怒り、ナイスプレーには全身で喜びを表現する。チームが“本気”にならざるを得ない空気を生み出すのだ。

この熱狂的なエネルギーは、ただの技術やIQでは代替できない。「KGがいるだけで勝てる」とまで言われた理由は、こういう“見えない力”にあった。

08年ファイナル制覇と、忘れられない涙

ガーネットがセルティックスで過ごした最初のシーズン。チームは66勝16敗という圧倒的な記録を残し、プレーオフではレブロン、ビラップス&ハミルトン、そしてファイナルでコービー・ブライアント率いるレイカーズを撃破。

ボストンに17回目のチャンピオンフラッグが掲げられた瞬間、KGはコート上で叫んだ。

「ANYTHING IS POSSIBLE!!!」

あの瞬間、彼のキャリアのすべてが報われた。ミネソタで報われなかった日々、勝ちを追い求めて苦しんだ時間、信じることの辛さ。全部が溶けて涙になってあふれ出た。

「あの人材を勝たせられなかった」ミネソタの罪

皮肉なのは、ウルブズにこれほどの人材がいたのに、勝利に導けなかったことだ。

勝てる選手を持ちながら、勝ちに行かない。求心力のあるリーダーを持ちながら、補強も育成も中途半端。忠誠を尽くす選手を無駄にする。そんなチームは、どこかで破綻する。

のちのレブロン、カーメロ、ハーデン、アービングらはチームに見切りをつけ、自らの意志で“勝てる環境”に移籍していった。だがKGだけは、最後まで信じようとした。

それでも報われなかったミネソタ時代を、ガーネットは決して後悔していないという。「あそこにいなかったら、今の自分はいない」。それでも、「あの12年間のうち、何年かでもボストンのような環境に置いてやれたら」と考えてしまうのが、NBAファンの本音だ。

忠誠の代償、勝利の価値

ガーネットのキャリアを振り返ると、どこか切ない。彼は“勝利だけを求めた傭兵”ではなかった。むしろ、勝利と引き換えに多くを失った男だった。

忠誠を貫いた結果、キャリアの全盛期を無駄にしたとも言える。

だが、その忠誠があるからこそ、ボストンでの勝利が意味を持つ。ただのトレード加入選手ではなく、チームのカルチャーを変えた象徴として語り継がれるのだ。

“ANYTHING IS POSSIBLE”の叫びには、ただのチャンピオン以上の意味がある。それは、忠誠を貫きながらも、最後に報われたひとりの戦士の物語だった。

ケビン・ガーネットがいたのに勝ちに行かなかったウルブズ。

そして彼が来たことで勝ちに行けるようになったセルティックス。

この対比が物語るのは、選手の能力だけではない――「組織のカルチャー」そのものの差だった、、、。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント