66-アレン・アイバーソン

アレン・アイバーソンという「天才」と「代償」

不完全な英雄

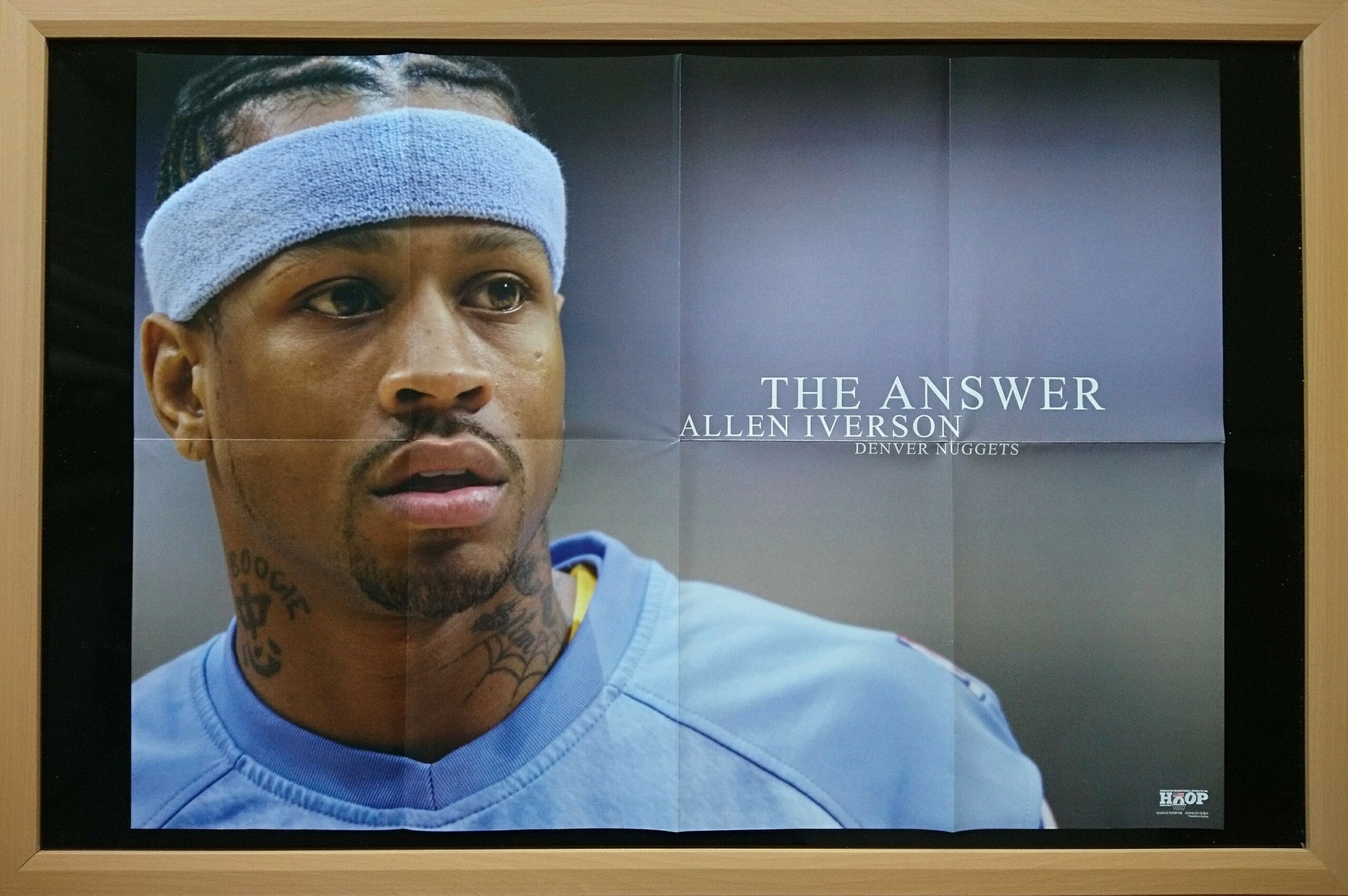

アレン・アイバーソン。この名前を聞いて何を思い浮かべるかは人それぞれだが、多くのバスケファンにとっては、「小さな巨人」「魂のスコアラー」「リアルなヒーロー」などの言葉が真っ先に浮かぶはずだ。

彼のキャリアは決して“完璧”ではなかった。通算得点2万4368点。得点王4回。オールスター11回選出。MVP1回。成績だけ見ればまさに伝説級。しかし、その一方でチームを優勝に導くことはできず、ラストはチームを転々とし海外に移籍するとするという、どこか哀愁漂う終わり方をしている。

何が彼のキャリアにとって“致命傷”となったのか? それは間違いなく「体のケアを怠ったこと」だ。

才能に甘えた若き日々

アイバーソンは抜群の身体能力を誇った。身長183cmとNBAでは決して大きくないが、そのサイズからは想像できないバネとスピードでディフェンダーを置き去りにし、クラッチタイムには必ずボールを託される存在だった。

その裏には、並外れた「タフさ」もあった。とにかくファウルをもらいながら、毎試合のように倒れ、それでも起き上がってコートに戻ってきた。その姿はまるで「痛み」をエネルギーに変えているかのようだった。

だが、皮肉なことに、そのタフネスこそが彼自身を過信させてしまった。ストレッチをしない、アイシングをしない、栄養管理をしない。リカバリーよりもクラブに行くことを優先し、練習よりも夜の街を楽しむことに時間を費やした。

「プラクティス?」事件が象徴する思考

アイバーソンの代名詞のひとつが、「Practice?」という言葉だ。

これは2002年、記者会見で練習に来なかったことを責められた際の発言だ。「俺は毎晩試合に出て、全力でプレーしている。それなのに練習? プラクティスのことを言ってるのか?」と語ったあの一連のやりとりは、あまりに有名だ。

もちろんこれは、亡くなった親友の死やメディアへの苛立ちが背景にあった複雑な心境も影響している。しかし、同時にこれはアイバーソンの「練習や自己管理への軽視」を象徴するシーンにもなってしまった。

彼は確かに試合では誰よりもハードにプレーした。しかし、自己管理、ケア、準備という意味ではプロフェッショナリズムに欠けていたと言わざるを得ない。

身体的なピークと急降下

アイバーソンのキャリアは、30歳を過ぎてから急激に落ち込んでいく。2007-08シーズンにナゲッツで平均26.4得点をマークしたのが最後のピーク。それ以降は平均20点を下回るようになり、出場時間も減少。2009年にはグリズリーズに移籍するも不満を漏らしすぐに退団。再びシクサーズに戻るも、全盛期の輝きはすでになかった。

なぜここまで急に落ちたのか?

レブロン・ジェームズやステフィン・カリーのように、現代のスターたちは30代半ばでも高水準のパフォーマンスを維持している。それはトレーナーによる徹底したケア、ストレッチ、栄養管理、最新の科学を駆使した回復手段など、あらゆる手段を用いて自分の身体と向き合っているからだ。

アイバーソンにはそれがなかった。彼は怪我と疲労の蓄積に勝てなかった。才能に頼りすぎた結果、肉体は想像以上に早く限界を迎えた。

それでも「THE ANSWER」だった理由

しかし、アイバーソンを責めることは誰にもできない。なぜなら、彼はその「不完全さ」も含めて愛された存在だからだ。

彼はいつもファンの側にいた。ストリートカルチャーをまとい、ラッパーのような風貌でNBAのドレスコードを変えた男。ビッグマンが主流だった時代に「小さなPGでもリーグを支配できる」と証明した男。試合後にジャージ姿で家に帰るのではなく、そのまま夜のフィラデルフィアの街に繰り出していた男。

どこまでも人間臭く、だからこそ親近感を持たれた。失敗も多いが、後悔を語る姿にもリアリティがあった。晩年には「俺の過ちから学んでほしい」と若手に語りかけ、自分の失敗すら価値に変えた。

「もし」が意味するもの

もしアイバーソンが体のケアを怠らず、食事管理や回復にもっと意識を向けていたら、彼のキャリアはどうなっていただろうか?

彼が38歳まで現役を続けていたら? ウェイドやコービー、レブロンと同時期に共演していたら? それとも再びシクサーズで「完全復活」していたのか?

そんな仮定は無意味だ、という声もあるが、アイバーソンほど「if」を語りたくなる選手も珍しい。

なぜなら、その才能が圧倒的すぎたからだ。そして、その才能を完璧に管理していたら、間違いなく「優勝請負人」としてリングも手にしていたに違いないからだ。

最後に——不摂生の中にあった輝き

忘れてはいけないのは、そんな不摂生を重ねながらも、彼は一流のプレーヤーとして長くNBAに君臨していたという事実だ。

誰よりも小さく、誰よりも多くのファウルを受け、誰よりも多く得点を重ね、誰よりも痛みを背負ってプレーし続けた。

それはまさに「才能の証明」だった。

だが同時に、「才能だけでは戦えない」ことも証明してくれた存在だった。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント