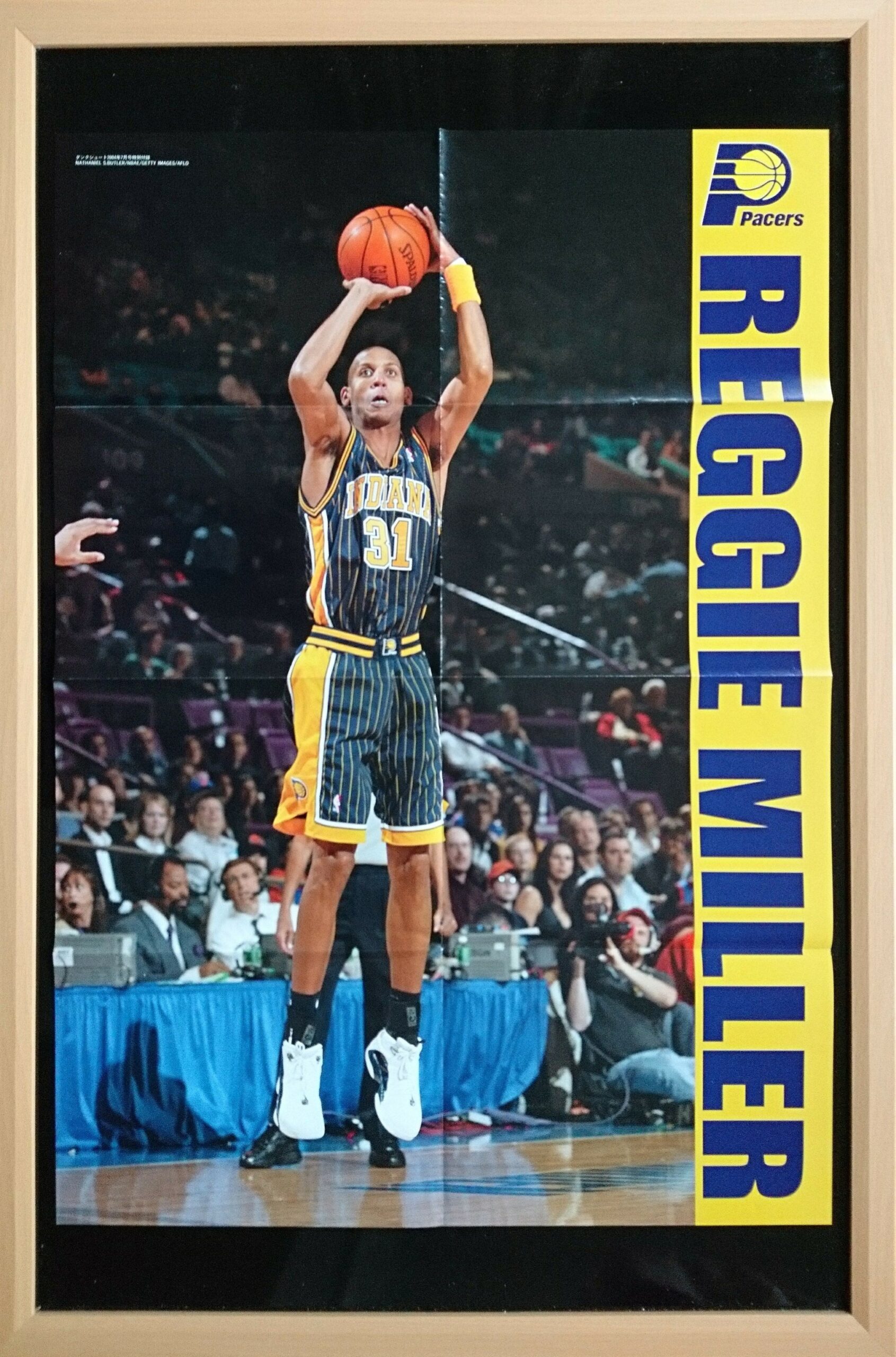

159-レジー・ミラー

「俺はスリーを狙う」――レジー・ミラーの勝負哲学と、コービーとの交差点

2点ビハインドでスリーを撃つ理由

「(2点リードされている)ロードゲームでは、いつもスリーを狙う事にしている。

この事はチームメイトや相手チーム、観衆の誰もが知っている」。

このコメントを残したのは、ペイサーズのレジェンド、レジー・ミラーだ。

2001年プレーオフ1回戦、シクサーズとのシリーズ第1戦。

残り2.9秒、スコアは76-78の2点ビハインド。

その瞬間、ミラーはためらうことなく3ポイントラインの外から放った。

ボールはネットを通過し、アリーナの空気を一変させた。

ロードでの2点差。多くの選手はまず同点を狙う。

オーバータイムに持ち込めば、チャンスはある。

だがミラーは違った。彼にとっては、同点では「勝ち」ではなかった。

敵地で静まり返らせるには、3ポイントしかなかった。

彼の哲学は明快だ――「沈黙を作り出すこと」こそが真の勝利だった。

クラッチシューターの孤独と計算

ミラーの選択は、感情ではなく“理性”だ。

クラッチタイムにスリーを撃つのは勇気ではない。確率の計算でもある。

相手が「2点を守る」構えでペイントを固めている時、外は必ず空く。

その瞬間、彼は動き出す。スクリーンを抜け、肩をすり抜け、

ミリ単位のズレを“射程”に変える。

レジー・ミラーの強さは、シュート力そのものよりも「読まれても撃つ」胆力にあった。

「誰もが自分がスリーを撃つと知っている」。

それを承知で撃ち抜く――これが彼の美学だ。

若い頃のミラーは、決めたあとに挑発的なポーズを取った。

マディソン・スクエア・ガーデンでの「喉元スラッシュポーズ」。

敵地のファンを煽り、アリーナ全体を敵に回す。

だがそれは恐怖心の裏返しではない。

“沈黙の中で生きるための燃料”だった。

2001年のペイサーズと「クラッチの継承」

2001年、ミラー率いるペイサーズはもはや全盛期ではなかった。

2000年のNBAファイナルでレイカーズに敗れ、チームは再構築期に入っていた。

それでもミラーは戦い続けた。

コービー&シャックのスリーピート最初の年に、

ファイナルで彼らの“若き覇気”を真正面から受け止めた男でもある。

シャックがファウルアウトした第4戦、

まだ21歳のコービーが延長戦でゲームを支配した。

ペイサーズにとっては屈辱的であり、同時に象徴的な夜だった。

クラッチの感覚を誰よりも知るレジー・ミラーの目の前で、

新しいクラッチヒーローが誕生した瞬間だった。

「俺がこの場を支配する」という意思。

それは、レジーが長年アリーナで体現してきたもの。

コービーはそれを受け継いだ。

コービーが見た「沈黙の王」

レジー・ミラーの“沈黙を作るスリー”は、

コービーにとって大きなインスピレーションだった。

彼もまた、敵地で歓声を凍らせることを快感に感じるタイプ。

プレッシャーの中で笑い、敵意の中で覚醒する。

若い頃のコービーも、決めたあとに吠えた。

拳を振り上げ、観客に叫び、仲間に胸をぶつけた。

それはミラーの“挑発”と同じエネルギーの発露だった。

だが、年齢を重ねるにつれて彼は変化する。

挑発から静寂へ――ミラーがたどった軌跡と同じように。

2000年のファイナルで、シャックが退場した瞬間、

コービーはチームの“重心”を引き受けた。

決して大声を出さず、冷静にミドルレンジを沈め、

ペイサーズを突き放した。

その静かな殺気は、レジーの“沈黙の哲学”と共鳴していた。

「挑発」から「静寂」へ――クラッチの進化

ミラーが現役だった90年代、クラッチショットは“見せ場”だった。

観客を沸かせ、相手を挑発し、メディアを賑わせる。

だが2000年代に入ると、クラッチは“分析”される時代になる。

データ、効率、ポゼッションの管理――

しかし、ミラーもコービーもそんな計算を超越していた。

クラッチショットとは、

確率ではなく“決断の質”で生まれる。

チームメイトが期待し、相手が構えるその一瞬に、

「撃つ」と決めた者だけが空気を変える。

ミラーのスリーも、コービーのミドルも、

その意思の強度が共通していた。

コービーは晩年こう語っている。

「恐怖を感じることと、それに支配されることは違う。

俺は恐怖を感じたうえで、それを使う」。

これはまさに、レジー・ミラーの系譜にある言葉だ。

勝負を決める“静寂の中の一撃”

クラッチシーンでのレジー・ミラーは、

常に“沈黙”を武器にしていた。

敵地であればあるほど燃え、

歓声が悲鳴に変わる瞬間を狙っていた。

2001年のその3ポイントも、まさにそうだった。

全員がわかっていて、止められない。

それが本物のクラッチシューターだ。

そしてその姿勢は、後のNBAに脈々と受け継がれていく。

コービー、リラード、カリー――

彼らが決めた後に冷静な表情を見せるのは、ミラーの影響でもある。

沈黙こそが“支配”の証だからだ。

コービーとレジー――二人の“勝負師”の交差点

2000年ファイナルで、

試合後に抱擁を交わしたミラーとコービー。

年齢差は14歳。

だがその瞬間、二人の間にあったのは敬意だけだった。

ミラーが積み上げた“クラッチの系譜”を、

コービーが引き継ぐことを、互いに理解していた。

レジー・ミラーが撃ったスリーは、

ただの逆転弾ではない。

「勝負を自分で終わらせる」という誓いの象徴だ。

その精神を、コービーは“マンバメンタリティ”という形で継承した。

シュートフォームは違っても、哲学は同じ。

相手の心を折ることが“勝利”の本質だと、二人とも知っていた。

終わりに――静かに燃える者たちへ

クラッチショットを決めた瞬間、

アリーナが静まり返る。

それは選手にとって最大の快感であり、

同時に孤独でもある。

歓声ではなく“沈黙”を聴く快楽。

レジー・ミラーが追い求めたものはそこにあった。

コービーもまた、

歓声よりも「試合を支配した」という静かな確信を求めていた。

彼らは勝負の瞬間に“喧騒を止める”ことに価値を見出した。

だからこそ、いまでも語り継がれる。

沈黙を作れる者だけが、真のクラッチシューターと呼ばれるのだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓