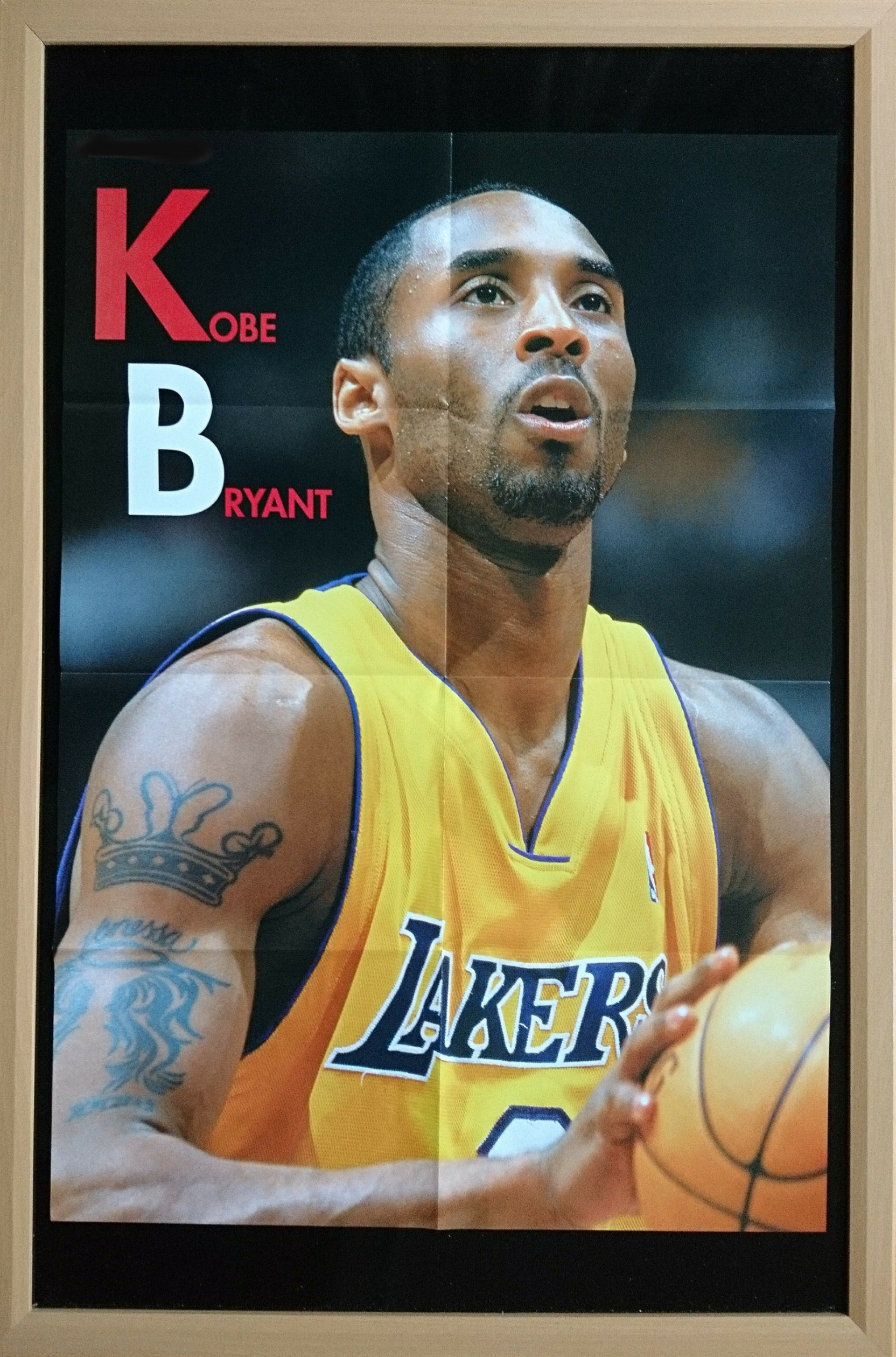

127-コービー・ブライアント

フィル・ジャクソンの言葉は的を射ている。

「マイケルが試合の流れを自然と自分の方に引き寄せるのに対し、コービーは力ずくで持ってくる」。

このフレーズには、ジョーダンとコービーの決定的な違いが詰まっている。両者とも勝利への執念をむき出しにするが、そのアプローチは対照的だった。ジョーダンは試合そのものを支配し、気づけば流れが彼の側にある。一方コービーは、強引でも構わない、とにかく自分の手で流れを引き寄せる。そこには「マンバメンタリティ」が凝縮されていた。

コービーの「力ずく」

コービーのキャリアを振り返れば、「力ずくで流れを変えた」場面はいくらでもある。連続する難度の高いフェイダウェイ、強引なアタック、味方が崩れた場面での孤立無援の1on1…。

効率を度外視してでも勝負どころで打ち続ける姿は批判も浴びたが、それこそが彼の哲学だった。

その背景には「惹かれるものを追い求める強さ」がある。誰に何を言われても、自分のやり方で頂点を目指す。ファンやメディアが「無謀」と言っても、彼は「勝つために必要」と信じてやり続けた。

最初に憧れたのはマジックだった

コービーが少年時代に憧れていたのはマジック・ジョンソンだった。華やかなパス、チーム全体を巻き込むリーダーシップ。

だがNBAに入ってから彼が本当に模倣したのはマイケル・ジョーダンだった。シュートフォーム、フットワーク、スピンムーブ、果てはインタビューでの話し方まで、まるでコピーのようだった。

しかしここで重要なのは「模倣を超える執念」だ。多くの選手がMJを真似たが、結局「似て非なるもの」で終わった。コービーだけが、あの領域に迫ることができた。力ずくで自分をMJに近づけ、そして自分の色をつけていった。

ディフェンスでも一級品

オフェンスばかり語られがちだが、コービーのキャリアを真に理解するにはディフェンス面も外せない。

実際、キャリアを通じてオールディフェンシブ1stチームに9回も選ばれている。外のシューターからゴール下に突っ込んでくるスラッシャーまで、誰でも受け止めた。体格は飛び抜けていなくても、研究熱心さと負けん気で相手を潰すタイプだった。

ゲイリー・ペイトンからの極意

ここで興味深いのが、ゲイリー・ペイトンとの関わりだ。

「コービーは他人とは違った。彼にはすごいエゴがあった。だがそのエゴは『どうやれば上手くなれるのか』を先輩に聞くことに使われた」とペイトンは語っている。

多くの若手はプライドから先輩に頭を下げられない。だがコービーは違った。勝つためなら、恥を捨てても吸収する。その姿勢こそ彼の強烈なエゴであり、向上心の象徴だった。

99-2000年のオールスターの短い時間で、ペイトンはセンターコートに腰を下ろし、ディフェンスのコツを伝授した。

それは「足の角度」「相手の腰の位置」「スティールのタイミング」など、ペイトンが積み上げた膨大な経験を凝縮したものだった。コービーはそれを一瞬で飲み込み、自分のスタイルに落とし込んでいく。

成果として現れた2000年

その年、コービーは初めてオールディフェンシブ1stチームに選ばれる。わずか21歳にして、攻守でリーグの頂点に名を刻んだ。

オフェンスだけでなく、守備でも一流になれると証明したことで、彼は単なるスコアラーから「勝者の片鱗」を持つ存在へと進化した。

この成長が、直後に始まるレイカーズの三連覇の土台となる。シャックという絶対的支配者がいたチームで、コービーが攻守両面で力を発揮する。強引でも構わない、「力ずく」で流れを変える若きエースの姿がそこにあった。

「マンバメンタリティ」という宿命

コービーのキャリアは、常にこの「力ずく」というキーワードに貫かれている。

それはファンを惹きつける魅力であり、時にチームを苦しめるわがままでもあった。

だが彼がそれを貫いたからこそ、5度の優勝、数々の伝説、そして「マンバメンタリティ」という言葉が生まれた。

自然体で流れを掌握するマイケルとは違い、コービーは歯を食いしばってこじ開ける。だからこそ人々は彼に惹かれた。

全盛期を知る者は皆、あの強引さと気迫を「美しい」と感じたはずだ。

まとめ

フィル・ジャクソンの言葉は、コービーを語る上で欠かせないフレーズだ。

「力ずくで持ってくる」。この言葉はコービーのプレー哲学そのものを表している。

憧れはマジック、模倣はジョーダン、そして実践は自分流。

オフェンスもディフェンスも、彼は貪欲に学び、力で引き寄せ、勝利をもぎ取った。

そこにあったのは、他の誰とも違うエゴと執念。

それが「マンバメンタリティ」の正体であり、永遠にNBA史に刻まれるコービー・ブライアントの本質だ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓