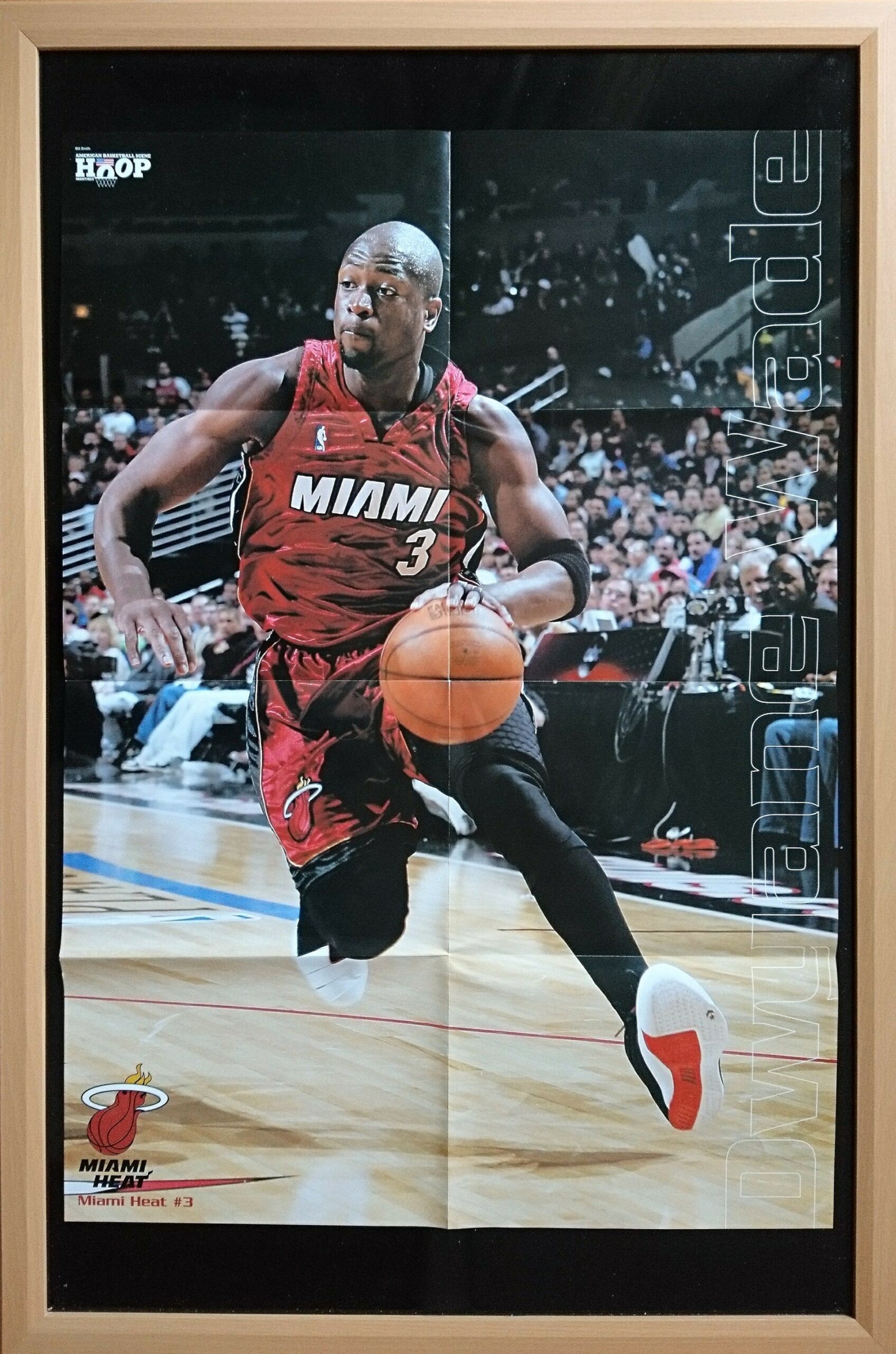

42-ドゥエイン・ウェイド

ドウェイン・ウェイドの“速さ”とは何だったのか?──爆発力と緻密さの融合

“速い”の正体はトップスピードじゃない

ドウェイン・ウェイド。彼のプレーを「速い」と感じた者は数知れない。ただ、その“速さ”は単純なトップスピードや俊足を指すわけではない。むしろ真に驚異的だったのは、「切り返し」からの加速、そしてそのスピードに技術と知性が伴っていた点にある。

相手を置き去りにするその一歩目。ディフェンダーが少しでも足をずらせば、もう彼の背中しか見えない。そして、そこに彼特有のリズムと間の取り方がある。ウェイドは自分のスピードを最大限に生かす「使い方」を知っていた。

異常なボディバランスと上体のコントロール

ドライブにおいてウェイドが他の選手と一線を画していたのは、スピードとボディコントロールの融合だった。低く沈んだ姿勢でクロスオーバーを仕掛ける。その瞬間、上体はまったくブレない。逆に言えば、それだけのスピードで動きながら、上体を制御できる筋力と柔軟性が備わっていたということだ。

特にウェイドの「スピンムーブ」は、突進してきた相手を交わすように回転しながらそのままゴールに向かうという芸術的なプレー。普通の選手なら回転時にバランスを崩してしまうが、ウェイドはむしろスピン後の加速すら武器にしていた。

ドリブルは“見せる”ためではなく“抜く”ため

ウェイドのハンドリングは、決して派手さに寄っていない。アイバーソンのように観客を湧かせる目的でクロスオーバーを入れるわけではない。あくまで、「一瞬でも相手の重心がズレたら終わり」という構造を作るために組み込まれていた。

特に、左右のレッグスルーからスピードを切り替えるステップ、そこからストップ&ゴーへの移行がとにかく速い。ディフェンダーにとっては、身体を寄せた瞬間に置いていかれる感覚になる。

この「ドリブルの質」に加えて、ウェイドの強みはパスフェイクや視線のフェイクまで一貫してセットになっていた点。スコアリングファーストの選手でありながら、瞬時にパスへ切り替える判断力も持ち合わせていた。

ストップからの“美しき不安定”なフェイドアウェイ

爆発的なドライブのイメージが強いウェイドだが、その得点パターンはドライブ一辺倒ではなかった。むしろ、ドライブから急ストップし、フェイドアウェイに移行するムーブこそが彼の得点王時代を支えた最大の武器だった。

ピックを使ってミドルに入る。そして身体を一瞬引いてフェイドアウェイ。この時の足の使い方と肩の開き、そしてボールの放しどころまでが絶妙。これを守るためには、ディフェンダーは少なくとも“どちらに跳ねるか”を読み切らなければならない。

加えて、ウェイドのジャンプ力は“高く飛ぶ”というより“速く跳ぶ”。シュートリリースが他のガードより明らかに早く、空中でのバランス維持力が優れているため、シュートモーションに入った時点でほぼ止めようがなかった。

得点王の裏にある“ハーフコートでの創造力”

2008-09シーズン、ウェイドは平均30.2得点で得点王を獲得している。この年のヒートには、明確な“第2の選択肢”は存在しなかった。つまり、ウェイドが攻撃の起点であり、終点でもあった。

ここで問いたいのは、「どうやってそんなに点を取っていたのか?」ということ。答えは、1on1能力の高さだけでなく、“予測されにくい選択肢の多さ”だ。

例えば、ピックからドライブするかに見せかけてスピンムーブで逆を突く。あるいは、レッグスルーからそのまま後方にステップしてミドルを打つ。ジャンプシュートが「平均点」だったにもかかわらず、相手に“打たせたくない”と思わせる精度を持っていた。これは、シュート自体より“ムーブ全体の脅威”に根ざしていた。

弱点であり、もし克服されていたらの“外のシュート”

ウェイドのキャリアを通じて、唯一「惜しい」と言われたのが3ポイントシュートの安定性だった。キャリア通算の3P成功率は約29%。明確にリーグ平均以下だ。

この点が「無敵ではなかった」と言われる原因にもなっている。もしウェイドにレイ・アレンほどの外角が備わっていたら?それこそ歴代でも指折りのスコアラーとして、より長く無双していたかもしれない。

ただ、それでも彼のスコアリング能力は3ポイントの弱さを補って余りあるものだった。むしろ、“あえて打たない”ことで、ドライブとミドルのスペースを最大限に活用できていた側面もある。

終盤のクラッチ力と“スピードのコントロール”

ウェイドの“速さ”が真価を発揮するのは終盤のクラッチタイムだ。ディフェンスが読みを強めてくるなか、あえて一歩遅らせてフェイクを入れる。もしくは、あえて一瞬止まることで、相手の反応を誘導する。

この「緩急」のコントロールこそが、ウェイドが“ただの速い選手”ではなかった理由だ。彼はスピードに「知性」を与えていた。

これにより、終盤でもプレーが雑にならず、むしろ相手の焦りやプレッシャーを逆手に取るような余裕すら漂っていた。だからこそ、ウェイドはプレイオフでもクラッチタイムに真価を発揮し続けたのだ。

結論:速さとは、ウェイドにおいては“技術と判断”だった

ドウェイン・ウェイドの“速さ”とは、100メートル走のような直線的なスピードではない。彼の速さは、切り返しの一歩目、そこからの加速、ボディバランス、判断の速さ、そしてスキルの多様性がすべて合わさった“完成形の爆発力”だった。

そして、その速さに“知性”と“技術”を加えることで、彼は単なるスラッシャーではなく、“勝てるスコアラー”としての地位を築いた。

外角シュートが“並”であったことは、確かに一つの制約だったかもしれない。でもその代わりに彼は、誰もが止められないスピードと動きの芸術で、NBAを席巻した。

彼のプレーを観ると、バスケにおける「速さ」とは単なる足の速さじゃないことが、よくわかる。

そして、誰もが忘れない。あの“Flash”の異名にふさわしいスピードを――。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント