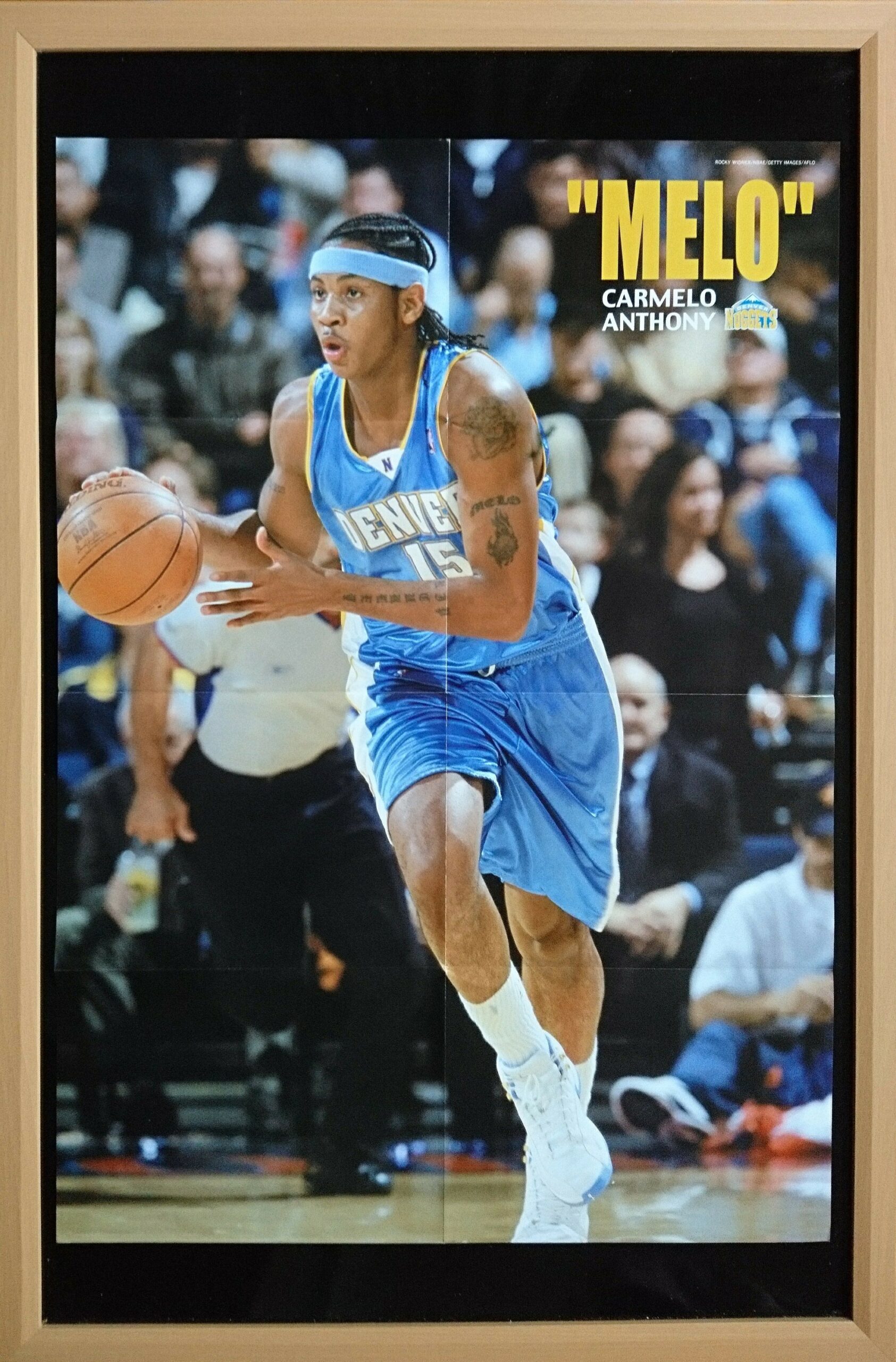

163-カーメロ・アンソニー

カーメロ・アンソニー──静かなる炎を宿したスコアラーの原点

レブロンと同じ2003年ドラフトに現れた「もう一人の天才」

2003年ドラフトは、NBA史上でも屈指の“豊作年”として知られている。レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュ、そしてカーメロ・アンソニー。この4人がそろってリーグを席巻した。

中でもカーメロは、レブロンと同じスモールフォワードのポジションであり、デビュー直後から「どちらが上か」という議論の中心にいた。

レブロンが全体1位指名でクリーブランド・キャバリアーズに入団したのに対し、カーメロは全体3位でデンバー・ナゲッツへ。だがその瞬間から、彼は“比較される運命”を背負うことになった。

だが、メロは気にしなかった。彼には彼の流儀があった。自分のリズムで、相手を翻弄し、リングを見据えて放つジャンパーで世界に証明する。それが、彼の戦い方だった。

ルーキーシーズンから「即戦力」以上の存在

ルーキーイヤーの2003-04シーズン、カーメロは平均21.0得点、6.1リバウンド、2.8アシストを記録。新人ながら、すでにリーグ有数のスコアラーだった。

当時のデンバーは、前シーズンにわずか17勝しか挙げられない弱小チーム。それが、カーメロ加入で一気に43勝へとジャンプアップ。プレーオフ進出を果たした。

レブロンが“個人の完成度”で新人王を受賞したのに対し、カーメロは“チームを変えた”というインパクトを残した。

そのため、今でも「真の新人王はメロだった」という声は根強い。

彼の21.0得点は、当時のルーキーとしては破格。フィールドゴール成功率43%、スリーポイント32%、フリースロー77%。チームのオフェンスの軸を担いながら、この数字を残すのは並大抵ではない。

歴代屈指の1on1スキル

メロの代名詞といえば、1on1の“引き出し”の多さだ。

まずジャブステップ。足を軽く揺らしてディフェンダーの反応を見ながら、次の一手を選ぶ。彼のジャブは速さだけでなく、間の取り方が異常に巧い。

相手が少しでも重心を動かせば、そこを突いてミドルジャンパー。逆に動かないと見れば、一気にドライブで抜き去る。

この“読み合い”の妙こそが、メロの真骨頂だった。

また、彼はポストアップからのターンアラウンド、フェイダウェイ、ステップバックなど、どの角度からも得点を狙える。

特筆すべきは、身体の強さ。6フィート7インチ(約201cm)、240ポンド(約109kg)の体格を活かし、フォワード相手でも当たり負けしない。

ペイントエリアではパワーで押し込み、外ではスムーズにシュートへ移行する。まさに“ストリートの感性×NBAの洗練”が融合した選手だった。

クラッチタイムでこそ輝く冷静さ

カーメロのあだ名“メロ”は、名前の短縮であると同時に、“mellow=落ち着いた、円熟した”という意味を含んでいる。

実際、彼のプレースタイルには焦りがない。クラッチタイムでも呼吸を乱さず、静かに勝負を決める。

代表的なのが、2010年2月、レイカーズ戦での逆転ブザービーター。コービー・ブライアントが見守る中、メロはトップから冷静にステップバックし、完璧な弧を描くジャンパーを沈めた。

あのときの表情に、感情の起伏はほとんどない。まるで「当然だろ」というように静かに歩き去った。

それが彼の“mellow”たる所以。勝負どころで燃え上がりながらも、外には出さない。

チームの“中心”であることへの誇り

ナゲッツ時代のカーメロは、常にチームの顔であり、攻撃の軸だった。

レブロンがパスでチームを動かすタイプだとすれば、メロは得点でチームを引っ張るタイプ。

シーズン平均25得点以上を7度、キャリア通算でも28,000点を超えるスコアラー。これだけでも歴代屈指の選手であることは間違いない。

ただ、当時のナゲッツはウェスタンカンファレンスの激戦区にあり、シャック&コービーのレイカーズ、ダンカン擁するスパーズ、ナッシュ率いるサンズとぶつかる運命だった。

それでも2009年、カーメロはチームをカンファレンスファイナルまで導いた。

そのときの相手がレイカーズ。試合後、コービーが「奴は本物だ」と語ったことは有名だ。

「個人の美学」と「勝者の哲学」の狭間で

カーメロはキャリアを通して、「勝利よりも美しいスコアリング」を体現した選手だった。

ニューヨーク・ニックスへ移籍後も、彼のプレースタイルは一貫して変わらなかった。

チームが低迷しても、彼は黙々と自分の仕事を果たした。

2014年にはマディソン・スクエア・ガーデンでキャリアハイの62得点をマーク。チームがどれほど苦しもうと、メロはスコアラーとしてのプライドを捨てなかった。

その一方で、「優勝」という称号とは縁がなかった。

レブロンがタイトルを重ねるなかで、メロは“リングを持たないスター”というラベルを貼られることになる。

だが、彼にとってバスケットボールは勝敗だけのものではなかった。観客を魅了し、相手を翻弄し、自分のリズムで芸術のように点を取る――それが、メロの哲学だった。

“Mellow”という生き方

引退後も、彼の存在はNBAファンの心に深く刻まれている。

どれだけ勝てなくても、どれだけ批判されても、彼は常に自分のプレースタイルを信じて貫いた。

その姿勢が“mellow”──落ち着き、熟成、静かな自信そのものだった。

派手なパフォーマンスをせずとも、彼のプレーには確かな説得力があった。

一瞬のフェイク、一歩の間、そして無音のようなリリース。すべてが洗練され、彼のバスケット観を物語っていた。

今の若手選手たちも、メロの“1on1の教科書”を見て育っている。

ジェイソン・テイタムやポール・ジョージが憧れたのも、まさにこの孤高のスコアラーの流儀だった。

終わりに──勝敗を超えた美学

レブロンが“勝利の象徴”なら、カーメロは“美の象徴”だった。

どちらが上という話ではない。

レブロンがNBAで「王」として歴史を支配したなら、メロは得点の多彩さによる「達人」としてプレーを刻んだ。

彼のジャンパーは、まるで静寂の中に響く旋律のようだった。

NBA史上、これほど「点を取る」という行為を芸術にまで高めた選手は多くない。

そして彼は、その静かな炎を胸に抱いたまま、最後までmellowに、誇り高くコートを去った。

「勝者だけが称えられるわけじゃない」

カーメロ・アンソニーのキャリアは、それを教えてくれる。

勝ち負けを超え、プレーそのものに価値を見いだす。

それこそが、“メロ”という生き方の真髄だ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓