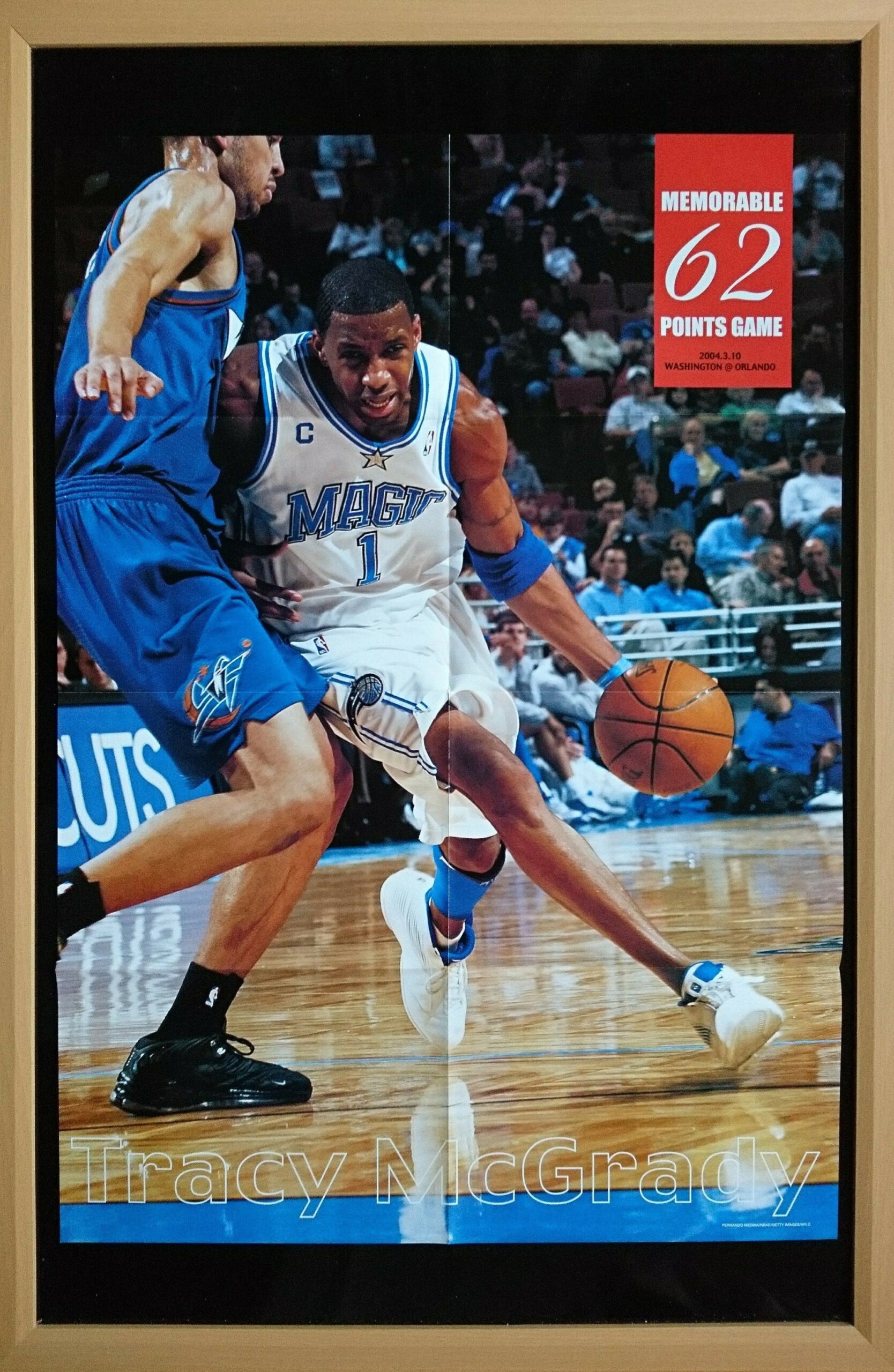

162-トレイシー・マグレディ

トレイシー・マグレディ vs ギルバート・アリーナス──2000年代を象徴する“点取り屋の激突”

2000年代前半、NBAには“スコアリングマシン”が数多く存在した。コービー、アイバーソン、ピアース、カーター、そしてトレイシー・マグレディ。

一方で後年、ワシントン・ウィザーズから突如現れた異端の点取り屋、ギルバート・アリーナスもまたその系譜に連なる存在だった。

この2人が正面からぶつかった一戦──それは単なるレギュラーシーズンの1試合ではなく、「孤高のスコアラー同士が自分の武器だけで勝負した夜」として語り継がれている。

互角の立ち上がり、第1Qは探り合いの時間

試合序盤、第1クォーター。両者ともにリズムを探りながらも7得点ずつを挙げ、スコアは互角の展開だった。

アリーナスはドライブからのステップバック、マグレディはトップ・オブ・ザ・キーからの高打点ジャンパー。お互いが自分のペースでゲームに入り、観客は早くも“異常なスコアリングショー”の予感を感じ取っていた。

マグレディはこの時すでにリーグ屈指のオールラウンダーとして知られていたが、オーランド・マジックというチームの環境は決して恵まれていなかった。シャックとペニーの時代が去り、残ったのは“孤軍奮闘”という言葉が似合うチーム構成だった。

それでも彼は自分の仕事を完璧に遂行する。得点で圧倒し、観客を沸かせる。それがマグレディのプライドだった。

第2Q、異常な集中力で21得点──88.9%という狂気の効率

そして第2クォーター、試合が動く。

マグレディがスイッチを入れた瞬間だった。

9本中8本を沈めるFG成功率88.9%。21得点をわずか12分で叩き出す。

もはや止めようがなかった。ダブルチームを仕掛けられても、一瞬のスピンムーブでかわし、ヘルプが遅れた瞬間にジャンパーを決める。ペイント内では片足でバランスを取りながらも、完璧なリリースでボールを放つ。

アリーナスも負けじと得点を重ねるが、マグレディのゾーンは異常だった。ディフェンスが寄る前にシュートモーションに入り、まるでスローモーションのようにボールがネットを揺らす。そのたびに観客は立ち上がり、相手ベンチはただ首を振るしかなかった。

第3Qの24得点、止まらない“孤高の爆発”

ハーフタイムを挟んでも、マグレディの勢いは衰えなかった。

第3クォーターだけで24得点。

ドライブ、プルアップ、3ポイント、ファウルドローからのフリースロー──すべての攻撃手段を駆使して相手を翻弄した。

このクォーターはまさに“マグレディの芸術”。

自分がどこからでも得点できることを理解し、あらゆる角度からボールをリングに放り込んだ。リズムは完全に支配され、ディフェンダーの動きがスロウに見えるほど。

NBAの舞台において、これほど「個の力」が試合を支配した瞬間はそう多くない。

対するアリーナスも、己の得点感覚で反撃した。3ポイントを連発し、40得点を記録。だが、マグレディの62得点という数字は、明らかに別次元だった。

62得点──スコアラーとしての頂点

最終的にマグレディは62得点。

これは自身のキャリアハイであり、マジック史上でも屈指の記録だった。

この年(2003-04シーズン)の彼はリーグ得点王を獲得していたが、チームは東地区最下位。圧倒的な個人の力と、あまりにも脆弱なチームとの対比が、この試合には象徴的に現れていた。

マグレディの62点には、単なる爆発的なスコア以上の意味があった。

それは“孤独な支配”であり、“報われない才能”の象徴でもあった。

「楽しくないよ」──天才の言葉に滲む虚しさ

試合後、マグレディはインタビューでこう語った。

「チーム状況がこれじゃ楽しくないよ。」

その一言は、得点王でありながら最下位という現実を突きつけられた男の本音だった。

NBAでは“勝者の物語”がすべてだ。いくら個人記録を積み上げても、チームが勝たなければ称賛は限定的になる。マグレディの才能を知る者ほど、その苦しみを理解していた。

オーランドでのマグレディは、まさに“報われない天才”だった。

毎晩40点、50点を取っても勝てない。勝負どころでは味方のシュートが外れ、相手のエースには強力なサポートがつく。そんな現実を、彼は毎試合のように飲み込んでいた。

アリーナスとの比較──“型破り” vs “洗練”

この試合を語るうえで外せないのが、ギルバート・アリーナスの存在だ。

彼は“ハイリスク・ハイリターン”の塊のような選手で、シュートセレクションも奇抜、試合中のテンションも異常に高かった。

一方のマグレディは、身体能力を技術に昇華させた“洗練されたスコアラー”。プレースタイルはまるで正反対だ。

しかし、この夜に限って言えば、両者の「純粋な得点力」がぶつかり合った結果だった。

アリーナスが40点を取りながらも、“完璧な日”のマグレディには届かなかった。それがこの試合の本質だ。

チームスポーツの中の“個”という矛盾

マグレディの62得点は、華々しい記録であると同時に、NBAの“個と組織”という永遠のテーマを象徴していた。

どれだけ1人の選手が完璧でも、チームの歯車が噛み合わなければ勝利は遠い。

その後マグレディはヒューストンへ移籍し、ヤオ・ミンとのデュオで再びプレーオフを目指す。しかし、そこでも怪我や不運に見舞われ、頂点には届かなかった。

「もし彼にもう少し健康と環境があれば」という言葉は、今なおNBAファンの間で語られる。

終わりに──“才能と孤独”が交錯した夜

この試合は、単なるスコアリングショーではなかった。

そこには、チームの限界と個人の誇り、そして「勝てない現実への苛立ち」が同居していた。

62得点という圧倒的な数字の裏にあるのは、トレイシー・マグレディという選手が背負った孤独そのものだった。

アリーナスとの点取り合戦は、NBA史に残る“天才たちの衝突”。

だが本当に記憶されるべきは、マグレディが「勝てないチームでも全力で闘い続けた」という事実だ。

それこそが、彼が2000年代を象徴するスコアラーであり続けた最大の理由なのだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓