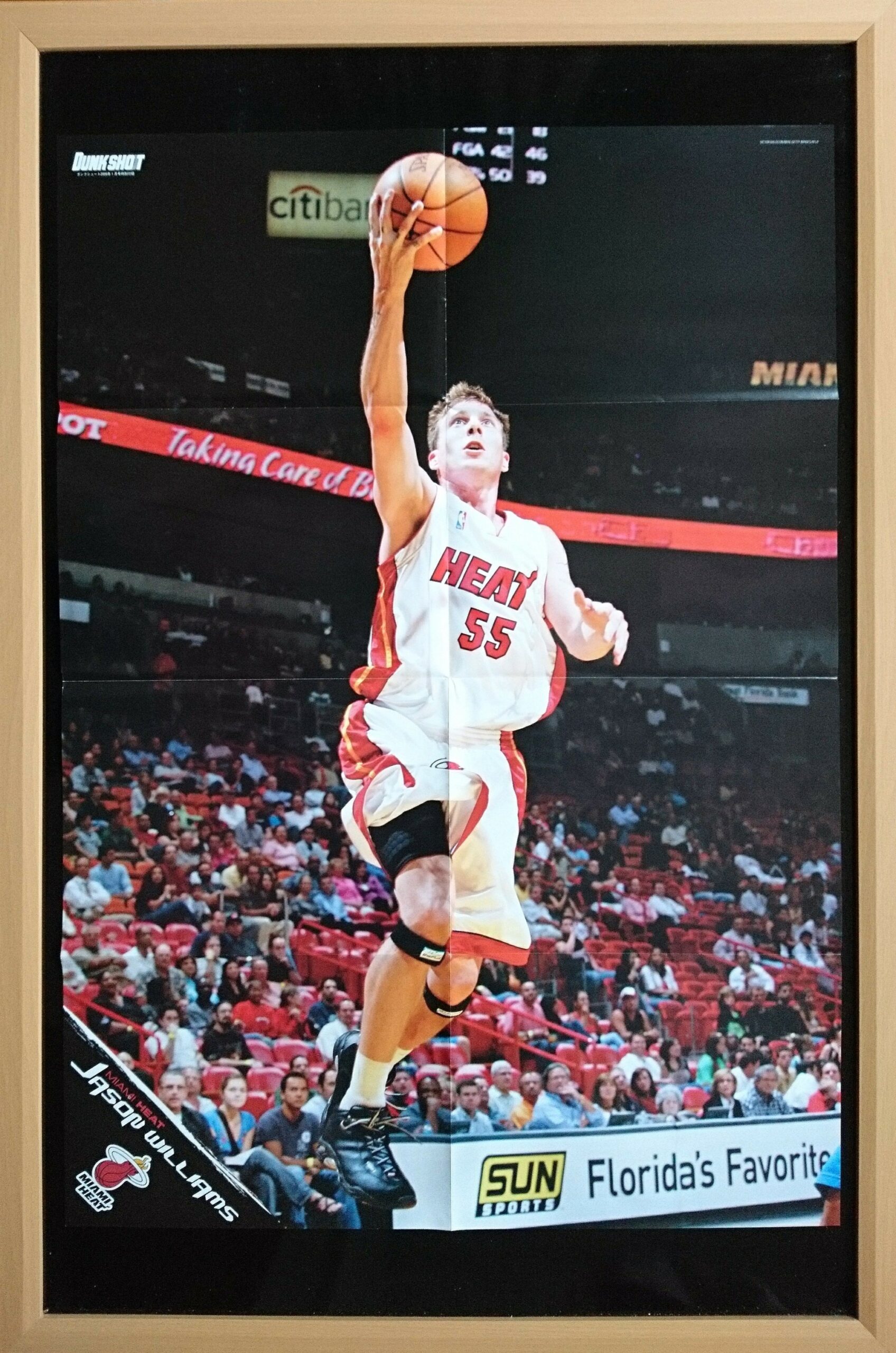

139-ジェイソン・ウィリアムズ

熟成したジェイソン・ウィリアムズと2006年ヒート優勝の真実

派手さと不安を背負った新司令塔

2005-06シーズンのマイアミ・ヒートは、シャキール・オニールとドウェイン・ウェイドを中心に優勝を狙うチームだった。そのオフ、アントワン・ウォーカー、ゲイリー・ペイトン、そしてジェイソン・ウィリアムズという実績あるベテランを獲得し、一気に層を厚くした。

ただ、その中でも最も期待と不安が入り混じっていたのが“ホワイト・チョコレート”ことジェイソン・ウィリアムズだった。

ウィリアムズといえば、曲芸のようなノールックパスや背中越しのアシストで観客を沸かせるエンターテイナー。だが同時に、そのプレーはリスクも高く、勝利に直結しないと批判されることも多かった。ファンや評論家の間では「ヒートの唯一の弱点」とまで言われていたほどだ。

マジックとは違う“楽しませるPG”

マジック・ジョンソンのように、華麗なパスでチームを勝利へ導く司令塔と比較されることもあった。だが、ウィリアムズは性質が違った。彼は観客を楽しませることに長けていたが、ハーフコートの攻撃をじっくり仕切るほど忍耐強い選手ではなかった。

速攻が出れば一気に走り、トリッキーなパスで味方を走らせる。しかし、プレーオフで勝つためには派手さよりも確実性が求められる。そのギャップが「勝てるPGなのか」という疑問を生んでいた。

シャックとの相性と課題

前年、当時のバンガンディHCは「シャックを追い越すオフェンスはありえない」と発言していた。つまり、オニールを中心に据えたインサイド重視のバスケットを崩さないことが大前提だった。

ウィリアムズの速さや創造性は、時にその流れを壊しかねない。速攻で自分のリズムに走るのではなく、シャックにボールを預け、そこから展開を作る“我慢”が必要だった。

熟成したプレースタイル

キャリアを重ねたウィリアムズは、ヒート加入後にプレースタイルを変え始めた。確かにアシスト数は減少した。しかし、得点面と出場時間、さらにリバウンド数を伸ばし、何よりターンオーバーをキャリア最少の1.69に抑えた。

これは派手さを抑え、無理なパスを控えた証拠だった。若い頃なら迷わず狙ったであろうハイリスクなプレーを削り、チームの勝利を優先する冷静さを身につけたのである。

“勝てるPG”への変貌

ウィリアムズは2005-06シーズン、平均12.3得点、4.9アシストを記録。スタッツ自体は全盛期のサクラメント・キングス時代より派手ではないが、その安定感はチームに安心感をもたらした。

特にシャックやウェイドのプレーを活かすため、無理にボールを支配せず、ゲームの流れを読む姿勢を徹底。時には自分で得点を狙い、時には派手さを抑えてシンプルに回す。まさに“熟成”という言葉がふさわしいプレーだった。

プレイオフでの真価

2006年プレーオフ、ウィリアムズは平均9.6得点、4.3アシストを記録。数字だけを見れば平凡だが、彼の役割は数字以上だった。

対デトロイト・ピストンズとのカンファレンスファイナル第5戦では、9本中10本のFG成功という驚異的なパフォーマンスで19得点をマーク。まさにここぞという場面で輝きを放ち、チームをファイナルへ導いた。

ファイナルではウェイドが爆発し、オニールがペイントで存在感を示したが、その裏でウィリアムズがターンオーバーを最小限に抑え、ゲームを安定させたことは間違いなく優勝の要因の一つだった。

“派手さ”から“堅実さ”へ

若き日のウィリアムズは、NBAのエンタメ性を体現する存在だった。だが、ヒート時代の彼は、派手さを抑えて堅実さを前面に出し、勝てるチームの一員として優勝に貢献した。

アシストや得点の派手な数字ではなく、ターンオーバーの減少や効率性の向上が彼の成長を物語っている。ファンにとっては少し物足りなさもあったかもしれないが、「勝てるPG」へと変貌を遂げたその姿は確かに熟成された姿だった。

まとめ

ジェイソン・ウィリアムズは、派手なパスでNBAを彩った“ホワイト・チョコレート”として知られている。だが、2006年のヒートでの優勝は、彼がエンターテイナーからチームプレイヤーへと変わった証だった。

勝利を優先し、ターンオーバーを抑え、安定感をもたらしたことで、初めて「勝てる司令塔」として認められたシーズン。

もし彼がキャリアを通じてこのバランスを維持できていたら、評価はまた違ったものになっていたかもしれない。だが、あの2006年、熟成したウィリアムズが優勝チームの一員として輝いた事実は、間違いなく彼のキャリアのハイライトだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓