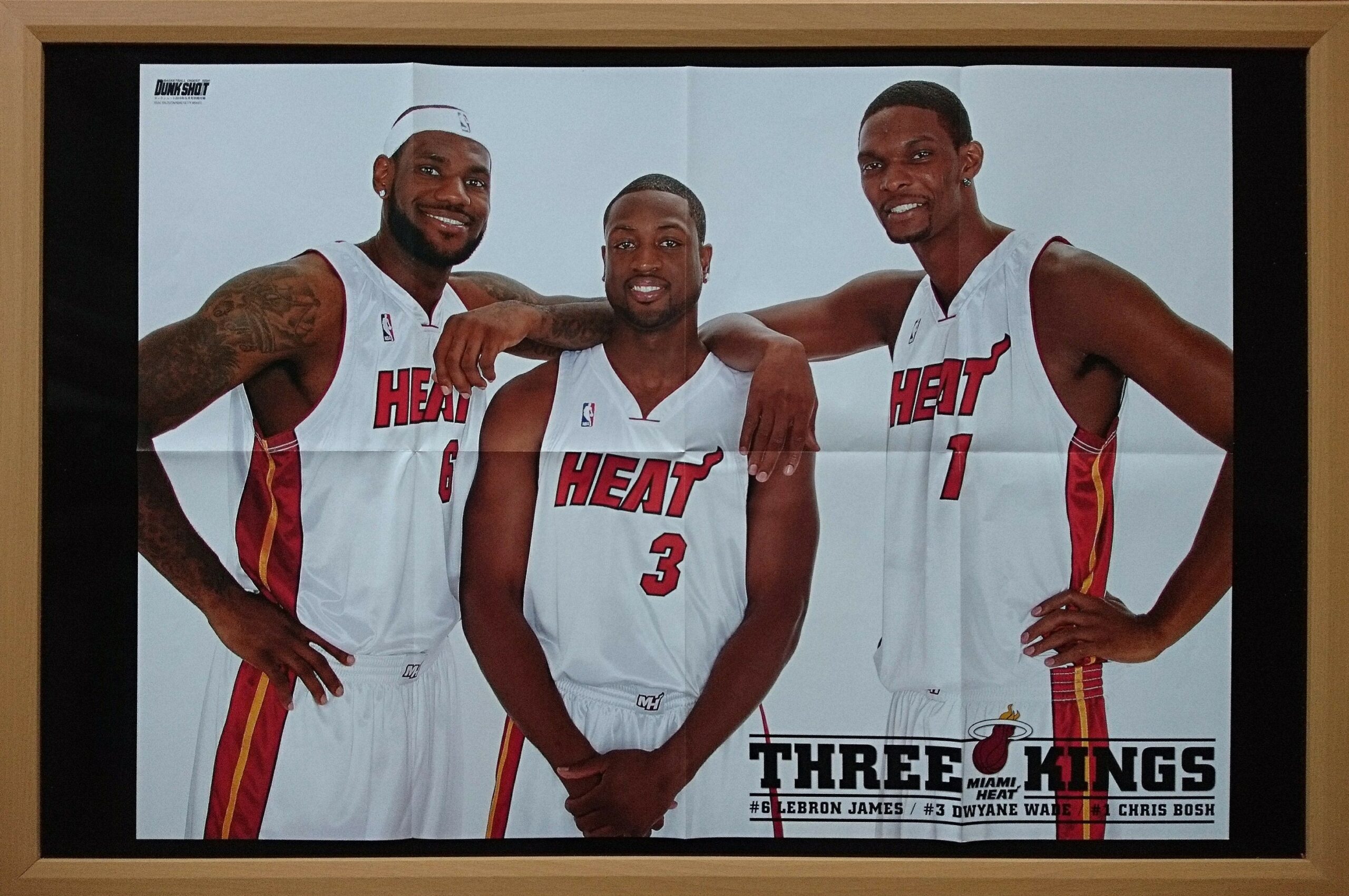

98-マイアミ・スリーキングス

スリーキングスからデュオの時代へ ― NBAスーパーチーム進化論

ジョーダンですら1人では勝てなかった

NBAの歴史を語るうえで忘れてはならないのは、「1人の天才では優勝できない」という事実だ。

マイケル・ジョーダンは史上最高の選手と呼ばれる存在だが、初期のブルズでは個人スタッツを積み重ねても勝利には結びつかなかった。彼が頂点に立てたのは、スコッティ・ピッペンという稀代のオールラウンダーを得てからだ。ジョーダンが圧倒的なスコアラーである一方、ピッペンはディフェンス、プレイメイク、オフボールムーブでバランスを与えた。つまり「個の天才」と「万能の相棒」の融合が、王朝を築く土台になった。

ここで示されたのは、「勝利の方程式=スターの共存」というテーマだった。

コービー&シャック ― 完全無欠のデュオ

その系譜を継ぐのが、2000年代初頭のロサンゼルス・レイカーズだ。

コービー・ブライアントとシャキール・オニール。若きスコアリングマシンとペイントを支配する怪物センター。このデュオは互いにエゴをぶつけ合いながらも、結果的に3連覇を成し遂げた。

ここでのポイントは「デュオの力がチームを王朝に導く」ことを証明した点だ。ジョーダン&ピッペンの延長線上にあるが、よりフィジカルと爆発力を兼ね備えた、まさに圧倒的な二枚看板だった。

ただし、このデュオの終焉は「共存の難しさ」でもあった。エース格が二人いると必然的に衝突が生まれる。勝利と引き換えに亀裂を抱える――NBAの宿命ともいえるテーマが再び浮かび上がった。

ボストン・ビッグ3誕生

2008年、NBAの潮流を変えたのがボストン・セルティックスだ。ポール・ピアース、ケビン・ガーネット、レイ・アレン。この3人はそれぞれがチームの顔であり、エース級の実績を持っていた。

彼らが「各チームでエースだった3人が1つのチームに集結する」という奇跡が起き、「ボストンのビッグ3」が誕生する。

この瞬間、NBAは「スター同士が共闘して優勝を狙う時代」に突入した。

1人のスーパースターがチームを背負う時代は終わり、3人が役割を分担し、互いの強みを補い合うスタイルが脚光を浴びた。ピアースがクラッチスコアラー、ガーネットが守備の支柱、アレンがシューター。役割分担は明確で、2008年に見事優勝を掴んだ。

「個の限界を超えるための共闘」が優勝のための本質だった。

マイアミ・ヒートの“スーパーチーム”爆誕

さらに衝撃を与えたのが2010年。レブロン・ジェームズとクリス・ボッシュがマイアミに集結し、ドウェイン・ウェイドと合流した瞬間だ。

彼らが「同じ時代に、同じチームで全盛期を迎える」という奇跡が起き、ついに「スリーキングス」が誕生する。

この「ディシジョン」は、NBAを揺るがす出来事だった。レブロンは“裏切り者”と批判された一方、スーパーチーム形成の象徴となった。

ただし、ここで浮き彫りになったのは「スタッツの維持問題」だ。

レブロンは絶対的エース。ウェイドは地元の英雄であり、すでにファイナルMVPも獲得している。そうなると、ボッシュは自然と“3番手”に回らざるを得なかった。

トロント時代のボッシュは平均20点超えの万能PFだったが、マイアミではリバウンド、ストレッチビッグとして献身する役割を担った。数字は減ったが、勝利に不可欠な『歯車』として機能した。

キャブスの再結成ビッグ3

同じ構図はクリーブランド・キャバリアーズでも見られた。

レブロンが故郷に戻り、カイリー・アービングとケビン・ラブと組んだ2014年以降のキャブス。

カイリーは爆発力あるスコアラーとして存在感を示した一方、ラブはボッシュと同じく「3番手」の道を歩むことになった。ミネソタ時代は20点10リバウンドを量産していたが、クリーブランドではリバウンドと外角シュートに特化し、スターからロールプレイヤー寄りへと変貌した。

「単独エースならもっと数字を残せたのでは?」という疑問は常につきまとったが、彼の役割は優勝のためには欠かせなかった。

ボッシュやラブの存在は、スリーキングスの裏側に潜む「犠牲の美学」を体現していた。

ウォリアーズとKD ― スーパーチームの極致

次の進化形は2016年、ケビン・デュラントがゴールデンステイト・ウォリアーズに加入した瞬間だ。

すでにステフィン・カリー、クレイ・トンプソン、ドレイモンド・グリーンという核を持つチームに、スコアリング王のデュラントが加わった。これは「スリーキングス」を超えた「スーパーチーム」の完成形だった。

結果は歴史的な支配力を見せつけ、2017・2018年と連覇。

ただし、この構造でも「影」は生まれる。カリーやKDに比べ、クレイの存在感はやや薄れる場面があった。もちろん彼はリーグ屈指のシューターであり、不可欠なピースではあるが、数字やメディア露出は“3番手”として抑え込まれてしまう。

ここでも「誰かが犠牲になる」現象は続いていた。

デュオの時代へ回帰

そして、NBAは再び「デュオの時代」へ回帰していった。

レブロン&デイビスのレイカーズ、カワイ&ポール・ジョージのクリッパーズ、ヤニス&リラードのバックス、、、。

2人のスターを軸にチームを構築し、残りはロールプレイヤーが脇を固めるスタイルだ。3人揃えば豪華に見えるが、実際には1人が影を背負わされる。ならば最初からデュオでバランスを取った方が合理的という流れになった。

このシフトはサラリーキャップの影響も大きい。3人のスーパーマックス契約を抱えるのは難しく、むしろ2人を中心に、残りの枠で厚みを作る方が効率的だ。NBAの経済構造が「デュオ全盛」を後押ししているわけだ。

ボッシュとラブが示したもの

最後に改めて強調したいのは、ボッシュやラブの存在の大きさだ。

彼らは数字を犠牲にしながら、勝利のために動いた。派手さは減っても、ストレッチビッグとしてスペーシングを広げ、ディフェンスで体を張り、チームのために役割を全うした。

もし彼らが単独エースのままキャリアを歩んでいれば、もっと華やかなスタッツや個人賞を得られただろう。しかし、彼らは「リングを獲る」という究極の価値を選んだ。

犠牲なくして王朝は築けない。スリーキングスの華やかさの裏には、必ず誰かの献身がある。その姿こそがNBAのドラマを深めてきた。

まとめ

- ジョーダンですら1人では勝てず、ピッペンと共に頂点へ

- コービー&シャックはデュオ最強の証明

- ボストンがビッグ3を形成し、新時代を切り開く

- ボッシュやラブは“影の3番手”として勝利を支えた

- デュラント加入のウォリアーズはスーパーチームの極致

- サラリー事情もあり、「デュオ時代」に回帰

NBAは常に「スターの共存」というテーマを軸に進化してきた。

華やかなスリーキングス、合理的なデュオ、そしてその間に犠牲を受け入れたボッシュやラブのような存在――。

そのすべてがNBAの歴史を彩り、物語を濃くしてきたのだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント