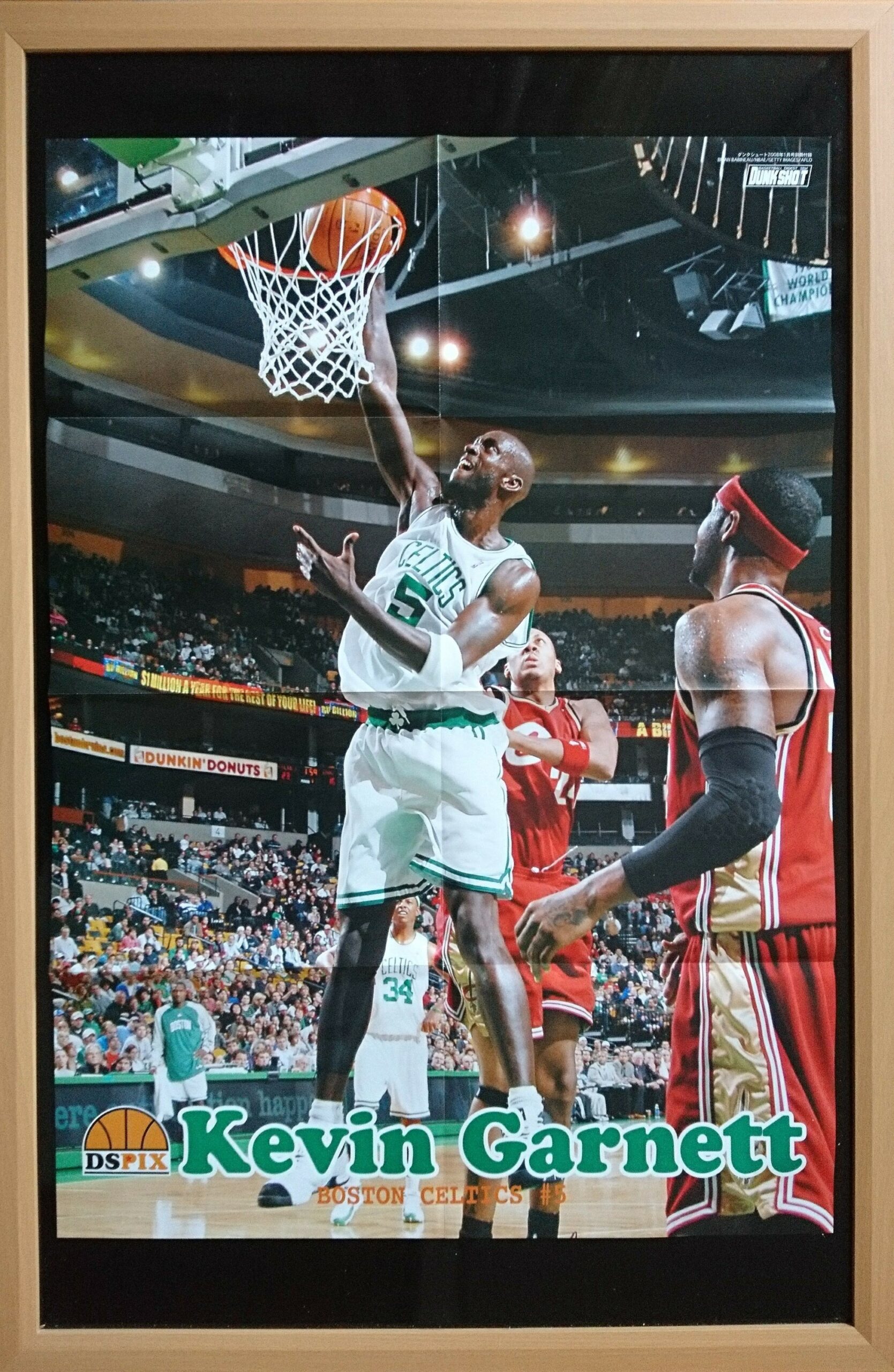

62-ケビン・ガーネット

パワーフォワードとは何か?その本質を体現した男、ケビン・ガーネット。

リバウンドとディフェンス、それがPFの本質

「パワーフォワードにとって最も重要なのはリバウンドとディフェンス。」

この言葉はKGのキャリアすべてに通じる哲学そのものだ。時代が変わっても、ポジションの呼び方が曖昧になっても、PFの基本は変わらない。ペイント内での激しい競り合い、スクリーン後のリバウンド争奪、ローテーションでのヘルプディフェンス——これがPFの核であり、それを骨の髄まで理解していたのがケビン・ガーネットだった。

現代バスケではストレッチ4やフロアスペーシングが重視され、外角シュートを打てるPFがもてはやされる。だが、KGのように内外で守れて、ボールを持たなくても影響力を発揮する“真のパワーフォワード”は、いつの時代にも価値がある。

センターサイズの万能フォワードというパイオニア

ガーネットがNBA入りした1995年、まだ高校からのドラフト直行は珍しかった。しかもポジションはPF。身長211cm、ウイングスパン228cm、クイックネスとジャンプ力を兼ね備え、身体能力だけでも当時のPFの基準をはるかに超えていた。

ただそれ以上に特筆すべきは、彼のスキルと知性だ。ポストプレーはもちろん、フリースローライン付近からのフェイダウェイ、ハンドオフの供給、ピック&ポップに至るまで、攻守の全てを自分の意志で操れる存在だった。

実際、ミネソタ時代にはアシストも毎年3~5本を記録しており、単なる得点源ではなかった。得点、リバウンド、アシスト、ブロック、スティール、どれもハイレベルでこなし、正真正銘のオールラウンダーとしてリーグに君臨していた。

「オフェンスは即興。だがディフェンスは信念。」

「オフェンスは流れの中からチャンスが生まれることが多々ある。即興的な側面が大きい。対照的にディフェンスは選手一人ひとりが確固たる信念を持って、好不調の波なくこなさなきゃならない。俺に関して言えば、常にディフェンスを最優先に考えてプレイするよう心がけている。」

この言葉にガーネットという男のすべてが詰まっている。派手な得点やエグいダンクよりも、彼が大切にしたのはディフェンス。1試合で目立たなくてもいい。得点でMVPを取れなくても構わない。彼にとっての“本物”の選手とは、毎晩同じ強度でディフェンスをこなし続ける者だった。

彼のディフェンスにはルールがあった。ペイントは譲らない。スクリーン後はスイッチでもヘッジでもチームルールを守る。味方のミスは自分がカバーする。それを1秒も気を抜かずにやる。しかも全試合だ。

好不調の波が出やすいのがオフェンスなら、ディフェンスは常に自分の意志でコントロールできる。KGはそれを知っていた。そして自分のリズムが狂っても、守備だけは緩めなかった。

セルティックス移籍で証明された“ハードワークの正義”

2007年、ガーネットはミネソタからボストン・セルティックスへ移籍。これが彼のキャリアの転機だった。

セルティックスではピアース、レイ・アレンと“BIG3”を形成し、ドック・リバースHCの下で組織的なディフェンスを徹底。KGの守備意識がチーム全体を底上げした。

象徴的なのが2008年のNBAファイナル第1戦。レイカーズを88得点に抑えこみ、ディフェンスで完全に試合の流れを握った。

また、彼の存在によってセルティックスの若手たち——ロンド、パーキンス、トニー・アレンらも守備意識が格段に向上した。まさに“守備文化の再構築”を体現した男だった。

KGのリーダーシップ、それは言葉よりも背中で見せるもの

「闘争心の化身」——KGに与えられたこの異名に異論を唱える者はいない。

コート上では絶えず声を出し、チームメイトを鼓舞し、時に怒鳴り、時に挑発する。だがそのすべてが勝利のため。彼の言葉には重みがあった。なぜなら、それ以上に“行動”があったからだ。

練習では誰よりも先に来て、最後まで残る。試合では誰よりも汗をかき、汚れ役を引き受ける。ロッカールームでは若手の愚痴も、ベテランの不満も受け止める。勝利のためなら、嫌われ役にも徹する。

その姿を見て、チーム全体が締まる。それがKGの“リーダーシップ”だった。

なぜKGは今もPFの理想像の一人として語られるのか

多くの選手が引退とともに忘れ去られるなか、ケビン・ガーネットの名前は今もなお「理想のパワーフォワード」として語られている。その理由は単純だ。

彼は“数字”を超えた仕事をし続けたから。

得点やスタッツでは表せないスクリーン、声かけ、ヘルプディフェンス、ローテーション、すべてに魂がこもっていた。どんなスーパースターとも互角に戦い、どんな弱小チームでも勝利に導く執念があった。

何より、“守備とリバウンドがすべての土台”というPFの本質を、生涯にわたって貫き通したその生き様が、今もなおリスペクトを集め続けている。

何でもこなせる才能も、ハードワークがあってこそ

KGには天賦の才があった。だが彼自身がそれに甘えなかった。

むしろ「才能だけで勝てるほどNBAは甘くない」と言い切るように、常に自分を追い込んでいた。誰よりも走り、誰よりも叫び、誰よりも汗をかく。そのハードワークがあるからこそ、彼の多才さが最大限に活きた。

3番もこなせるし、センターもできる。でも彼が選んだのは“守備とリバウンド”を主戦場とするパワーフォワードだった。そこにKGのプライドがあった。

時代がどれだけ移り変わっても、ポジションの名称が曖昧になっても、パワーフォワードに求められるものは根本的には変わらない。

それを誰よりも理解し、体現し、伝え続けたのがケビン・ガーネットだ。

スーパースターの中のスーパースターでありながら、黒子に徹することも厭わなかった男。

それが——ケビン・ガーネット。

…そして、彼が教えてくれた「才能は努力があってこそ生きる」という真理は、今のNBAにも、これからのバスケットにも、深く刺さり続けていく。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓