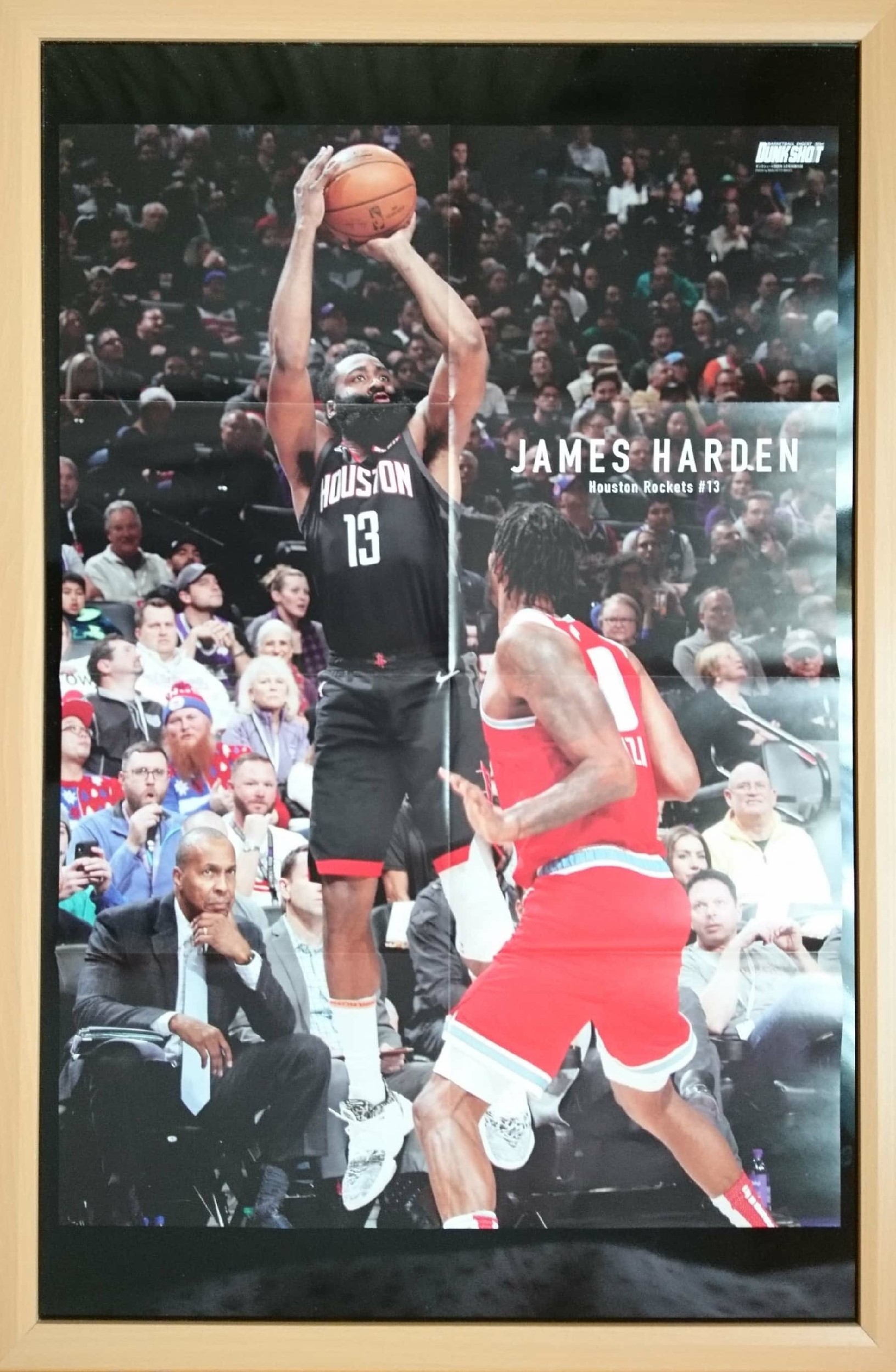

40-ジェームス・ハーデン

“STEP BACK EMPEROR”の真価

2018-19シーズン、ジェームス・ハーデンの36.1点の衝撃

ジェームス・ハーデンが“誰にも止められなかった”シーズン──それが2018-19。最終的にリーグ得点王として、平均36.1点という驚異の数字を叩き出した。これはNBAの長い歴史の中でも、ウェルト・チェンバレンとエルジン・ベイラーを除けば、誰も到達していないハイアベレージだった。

ただの“得点王”じゃない。あの年のハーデンには、「時代そのものを動かしていた」ような狂気があった。彼が持ち込んだのは、得点の芸術ではなく、“得点の論理”だった。

平均36.1点の意味とそのインパクト

平均36.1点。1試合で36点以上取るというのは、ただの得点量ではない。出場時間・使用率・ショットセレクション・ファウルの獲得率、すべてをコントロールした結果だ。

この数字は、1970年以降では誰も到達していない。むしろ“異常”に近い領域で、単に「たくさん打ったから」という話ではない。効率性もある。TS%(True Shooting Percentage)は61.6%。リーグ平均より遥かに高い。

彼のこの年のスタッツを見てみよう:

- 平均36.1得点

- 平均7.5アシスト

- 平均6.6リバウンド

- TS%:61.6%

- 使用率(USG%):40.5%(史上最高クラス)

単独でオフェンスの設計図になっていた。コート上に“ハーデン”というシステムが存在していた。

「打たない」エリアを持つ得点王

興味深いのは、シュートチャートだ。普通の選手なら“すべてのゾーンからバランス良く”狙うことを考えるが、ハーデンは違った。両コーナーの2ポイント(ロング2)──ここからほぼシュートを打っていない。

コーナースリーですらなく、その手前の中距離。彼にとって“期待値の低いエリア”は捨てる対象だった。ハーデンのシュート分布は極端だ。

- リム周辺(レイアップやドライブ):〇

- トップ・オブ・ザ・キーからのスリー:◎

- コーナー3:△

- ロング2:×(ほぼ打たない)

得点効率を最大化するには、期待値の高いショットだけを選ぶ。それを極限まで実践していたのが、この年のハーデンだった。

ステップバック3Pの恐怖

ステップバック。この年のハーデンを語るうえで、これを外すわけにはいかない。

彼の代名詞ともなったこのムーブは、ディフェンスにとって“ノーウィン”だった。近づけば抜かれる。距離を取れば撃たれる。しかもステップバックで距離を作りながら、強引に3Pを打ってくる。しかも決めてくる。

当時のNBAでは、「1on1で最も守りにくい男」とされていた。それは、単なる身体能力ではなく、“読みのズレ”を起こさせるスキルだった。ボールをずっと左手で操りながら、最後の一瞬だけ右足を引いてステップバックする。タイミングをずらし、射線を確保し、角度と距離を自分の世界に持ち込む。

しかも、このステップバックで…

- ファウルをもらう

- 4ポイントプレーを狙う

- 相手をファウルトラブルに陥れる

この「得点 + ダメージ」こそが、ハーデンの真の武器だった。

フリースロー地獄とペネトレイトの魔法

ハーデンのペネトレイトは、“シュート”のためじゃない。相手に判断を迫るためだ。

- 手を出せばファウル

- 体を当てればアンドワン

- 止めてもロブかキックアウト

どれも選びたくない選択肢だけが並んでいた。

この年、ハーデンはフリースローをなんと「1試合あたり11本以上」打っていた(11.0本)。これはリーグダントツ。つまり、ディフェンスは“触れない”のだ。

さらに悪質なのが、あの“足出し”。スリーを打ったあと、わざと前方に足を出して、接触を誘う。これでフリースローをもらうパターンは、相手チームにとって地獄だった。

ハーデン・システムの代償と功績

もちろん、このハーデンにボールを託すシステムにはリスクもあった。

- アイソレーション偏重

- ボールが停滞

- 他の選手のリズム喪失

- PO(プレーオフ)での対策の的

プレーオフでは、ロケッツのオフェンスは「ハーデン頼み」の限界を露呈した。ウォリアーズ戦、スイッチ対応、ハーデン封じのゾーンなど、対策を練られやすく、味方のクリエイティビティが削がれた。

しかし、それを差し引いても、この年のハーデンは“NBA史に残る”個人パフォーマンスだった。

- 単年得点記録(現代バスケ)

- 連続30点試合(32試合連続)

- 50点ゲーム×9回

- 61点ゲーム×2回

現代バスケの中でも、ハーデンだけが唯一無二の“攻撃パターン”を武器に、孤高の道を突き進んだ。

終わりに:“止められなかった”という事実

あの2018-19シーズン。ジェームス・ハーデンは“止められなかった”。

誰もが分かっていた。「ステップバックが来るぞ」「ファウルを狙ってくるぞ」「ドライブだ、警戒しろ」と。しかし、止められなかった。

これは“スキル”と“IQ”と“時代の読み”を融合させた、バスケの新しい形だった。

“得点王”では語りきれない。彼はその年、“得点という概念”を操る支配者だった。

そして今、あのハーデンを超えるプレイヤーが現れるのか──

それはまだ誰にもわからない、、、。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓