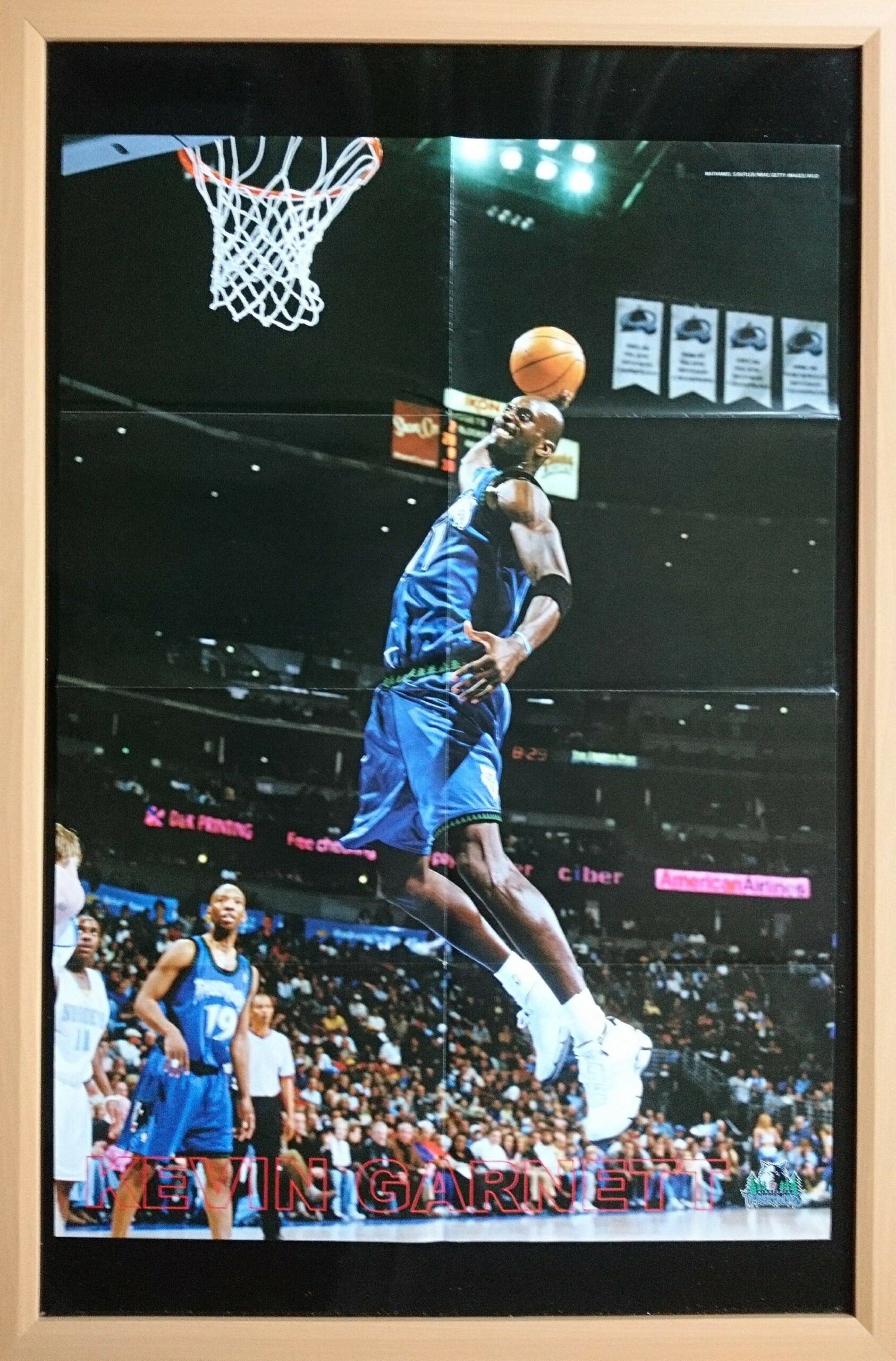

128-ケビン・ガーネット

ケビン・ガーネットという「究極のオールラウンダー」

オールラウンダーとしての完成度

ケビン・ガーネット(KG)を語るとき、まず外せないのが万能性だ。得点、リバウンド、アシスト、ブロック、スティール。どのカテゴリーを見ても、彼はリーグトップクラスに入る数字を叩き出していた。しかも、それを一貫して高いレベルで続けられる選手は歴史的にもごくわずかだ。

2メートル10センチを超えるサイズでスピードもあり、守備範囲はゴール下からペリメーターまで。攻撃面ではミドルのジャンパーから、インサイドでのポストプレー、さらには味方を生かすパスまで操ることができた。正真正銘の「万能型」。

NBAの歴史を振り返っても、ここまで五角形のスキルセットを持ち、毎晩40分近くプレーして攻守に影響力を放ち続けた選手はそう多くない。いわゆる「何でもできるスター」の理想像を体現していたのがKGだった。

ミネソタでの孤独な戦い

しかし、ウルブズ時代のKGを思い出すとき、同時に浮かぶのは孤独感だ。彼が加入した1995年当時、ミネソタは完全な弱小チーム。フランチャイズ初のプレーオフ進出を実現したのは彼の力が大きかったが、そこからが苦しかった。

2004年にMVPを受賞するまでの数年間、彼はほぼ独力でチームをプレーオフへ導き続けた。だが、その間に付き合わされたサポーティングキャストは、正直「タイトルを狙う水準」には程遠い。

トニー・キャンベル、トレントン・ハッセル、ロッド・ストリックランド、テレル・ブランドん…。個々には悪くない選手でも、スター選手の横に立つには物足りなかった。

彼がどれだけ数字を積み上げても、プレーオフに入ると相手はダブルチーム、時にトリプルチーム。周囲がそれに応えられず、結果として1stラウンドで散るのが常だった。

コービー・ブライアントが残した著書、マンバ・メンタリティーにこうある。「正直に言う。ミネソタが彼の全盛期に、彼の回りに有能なメンバーで固めなかったことを幸運に思う」という言葉は、その現実を端的に表している。もしKGが適切な仲間に恵まれていたら、当時のレイカーズ王朝にとって大きな脅威となっていたのは間違いない。

「2004年」の特別な瞬間

ただし、唯一その壁を越えたシーズンがある。2003-04シーズンだ。サム・キャセールとラトレル・スプリーウェルという歴戦の猛者が加わり、ようやくKGは「1人で背負わなくてもいい」環境を手に入れた。

その結果、チームはウエスト1位の58勝を記録。KG自身もキャリアハイのMVPを受賞した。プレーオフではついにカンファレンスファイナルまで進み、レイカーズと激突。結果は敗れたが、あの年のウルブズはフランチャイズ史で最も輝いた瞬間だった。

だが、その後キャセールの故障やスプリーウェルの衰えもあり、再びKGは孤独な戦いを強いられる。2007年、ついにトレードでセルティックスへ移籍するまで、彼は長い間「勝てないスター」のレッテルを背負わされ続けた。

「牧真一」の言葉が突き刺さる

ここで引用したいのが『スラムダンク』の牧真一のセリフだ。

「パスがさばければな。もったいないな、あのセンター。」

これは赤城を評したものだが、KGにも重なる部分がある。彼自身はパスも視野も抜群だったが、受け手となる仲間の質が不足していた。つまり「正しいパスが通っても決めてくれる存在がいなかった」。そのジレンマこそが、ミネソタ時代のKGを語るうえで避けられないテーマだ。

牧の言葉をKGに当てはめると、「もったいない」という一言がすべてを物語る。個の完成度は歴史的でも、環境が彼の全盛期を無駄にした。NBAでは1人の力だけでは勝てないことを示す、典型的なケースだった。

セルティックスでの救済

2007年、ビッグ3結成によりセルティックスへ移籍した瞬間、物語は一変する。ポール・ピアース、レイ・アレンと組んだKGは、初年度にして悲願の優勝を成し遂げた。

このとき誰もが思ったはずだ。「やっぱりガーネットは勝者の器だった」と。

リーダーシップ、守備での声かけ、勝負どころの集中力。彼がウルブズで培った「孤独な時間」は、すべてチャンピオンシップに必要な要素として昇華されていた。

もしセルティックス移籍がなければ、KGは「リングを持たない悲劇のスター」で終わっていたかもしれない。だが現実には、彼は2008年の優勝でそのレッテルを完全に消し去った。

コービーの目線から見たKG

最後にコービーのコメントに戻ろう。コービーが「幸運だった」と口にしたのは、同じ時代を戦ったライバルとしての本音だ。もしKGが全盛期にシャック級のセンターや、優秀な司令塔を味方にしていたら?レイカーズはあれほどスムーズに王朝を築けなかったかもしれない。

そしてこれは、コービー自身のキャリアにも通じる。彼もまた「相棒不在」の時間を経験している。シャック離脱後の数年間、プレーオフで苦戦したとき、コービーは誰よりも「スターが孤立することの苦しみ」を理解していた。その彼だからこそ、KGへの共感と同時に「敵としての安堵」を覚えたのだろう。

結論:もったいなさと偉大さ

ガーネットのキャリアは「もったいなさ」と「偉大さ」が同居している。ウルブズでの孤独な時間が長すぎたが、その中で彼はNBA屈指のオールラウンダーとしての地位を築いた。セルティックスで優勝を果たしたことで、「悲劇のスター」のまま終わらなかったのは救いだ。

牧真一のセリフを借りれば、「パスがさばければな」という言葉が20代のKGには痛烈に響く。けれど、晩年にセルティックスでタイトルを手にした姿は、その「もったいなさ」を埋め合わせるに十分だった。

ケビン・ガーネットは、NBAの歴史に刻まれた「究極のオールラウンダー」であり、同時に「もし」の議論が尽きない存在でもある。彼がミネソタで違う仲間と出会えていたら?その答えは永遠に出ない。だが、その想像こそが、KGという選手の特別さを物語っている。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓