123-ジェイソン・ウィリアムズ

NBA史に残るクリエイティブPGの真実

序章:クリエイティビティで魅せたポイントガード

NBAには数多くの才能が現れては消えていく。その中でも「クリエイティビティ」という一点において突出していたポイントガードがいる。彼のプレーは単なるスピードや得点力では語れない。観客の視線を奪い、味方の動きを最大化させ、相手ディフェンスを混乱に陥れる――そんなプレーの連続だった。

「なかなか出てこないタイプ」――この評価は決して誇張ではない。彼はNBAにおいて、独自のクリエイティブな発想と基礎に裏打ちされた正確性を併せ持つ、希少な存在だった。

卓越した創造力:見たことのないパスの数々

ロングレンジのバウンズパス

彼を語る上で欠かせないのが「ロングレンジのバウンズパス」だ。通常、バウンズパスはゴール近辺やペリメーターでの狭いスペース活用に用いられる。しかし彼はハーフコートを超える距離からも、鋭く正確にバウンドさせて味方へ届けることができた。しかもそれは「ただ通す」のではなく、ディフェンスが届かない位置、味方が次の動作にスムーズに移れる位置にピタリと落ちる。

観客から見れば派手なハイライト。しかし、バウンドの角度やスピード、味方の動き出しを考えた上で成り立つ高度な計算がそこに隠れていた。

ノールックの極み

視線を完全に逆方向に置きながら、まるで目の裏にコート全体の地図を描いているかのようにボールを配給した。ノールックパスは多くのPGが使うテクニックだが、彼の場合は「芸術」に近い。目線でディフェンダーを完全に欺き、ほんの一瞬のズレを突いて味方を走らせる。派手に見えるが、土台には相手の位置関係やタイミングを徹底的に読む力がある。

見た目の派手さの裏にあった基礎

足元に宿る堅実さ

「派手なパサー」というレッテルを貼られることも多かったが、実際の彼のプレーを細かく観察すると、フットワークやドリブルの基本動作は極めて堅実だ。無駄なステップはなく、ボールハンドリングのリズムも常に安定していた。その安定感があるからこそ、トリッキーに見えるプレーも破綻せずに成立していた。

シュートフォームの正確さ

得点力は評価の中心ではなかったが、彼のシュートフォームは意外なほどクラシカルで教科書的。派手なスキルプレイヤーにありがちなフォームの癖は少なく、キャッチ&シュートやフリーの状況では高確率で沈められる。つまり「クリエイティブなパサー」という枠に収まらない、オールラウンドな技術を隠し持っていた。

チームを動かす想像力

味方を走らせる先見性

彼の最大の価値は、味方を「動かす」力にあった。パスが出てから走るのではなく、パスが出る前に走らされる。つまり彼のボールを持った瞬間、味方は「次に何が来るか」を想像して自然に動き出す。その動きによってチーム全体のリズムが生まれ、攻撃が連鎖していく。

ディフェンスを切り裂く視野

NBAのディフェンスはシーズンを追うごとに進化し、スペースを潰す速度も上がっている。その中で彼は、狭い隙間に針の穴を通すようなパスを送り続けた。通常なら詰まってしまう局面でも、彼の創造力が一手を生み出し、チームのオフェンスに命を吹き込む。

歴史の中での位置づけ

“異端児”ではなく“革命児”

多くのクリエイティブなPGは「異端児」と見なされることがある。しかし彼の場合、異端ではなく“革命”だった。彼の発想があったからこそ、その後のNBAにおけるパスの解釈が広がったといえる。いまのNBAで多く見られるフルコートでのタッチダウンパスや、ノールックを駆使したセットアップは、彼の遺産の一部だ。

後世への影響

「見た目の派手さ」に隠れてしまいがちだが、基礎の徹底があったからこそ、後の世代の若手PGにとっても模範となる存在だった。映像を見た若手は派手さに憧れ、コーチは基礎の大切さを説く――その二面性こそ、彼のキャリアの象徴といえる。

結論:クリエイティビティと基礎の融合

NBAの歴史を振り返っても、彼のように「クリエイティブな発想」と「揺るぎない基礎」を高次元で融合させたポイントガードは稀だ。派手さに酔いしれる観客の視線の裏で、実はきめ細やかな基本技術が支えている。だからこそ、ただの“ハイライトメーカー”ではなく“チームの心臓”として評価されるべき存在だった。

「なかなか出てこないタイプ」――この言葉がすべてを物語っている。彼はNBAにおいて、唯一無二のクリエイティブPGとして、その名を刻み続けることになるだろう。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

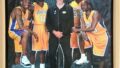

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓