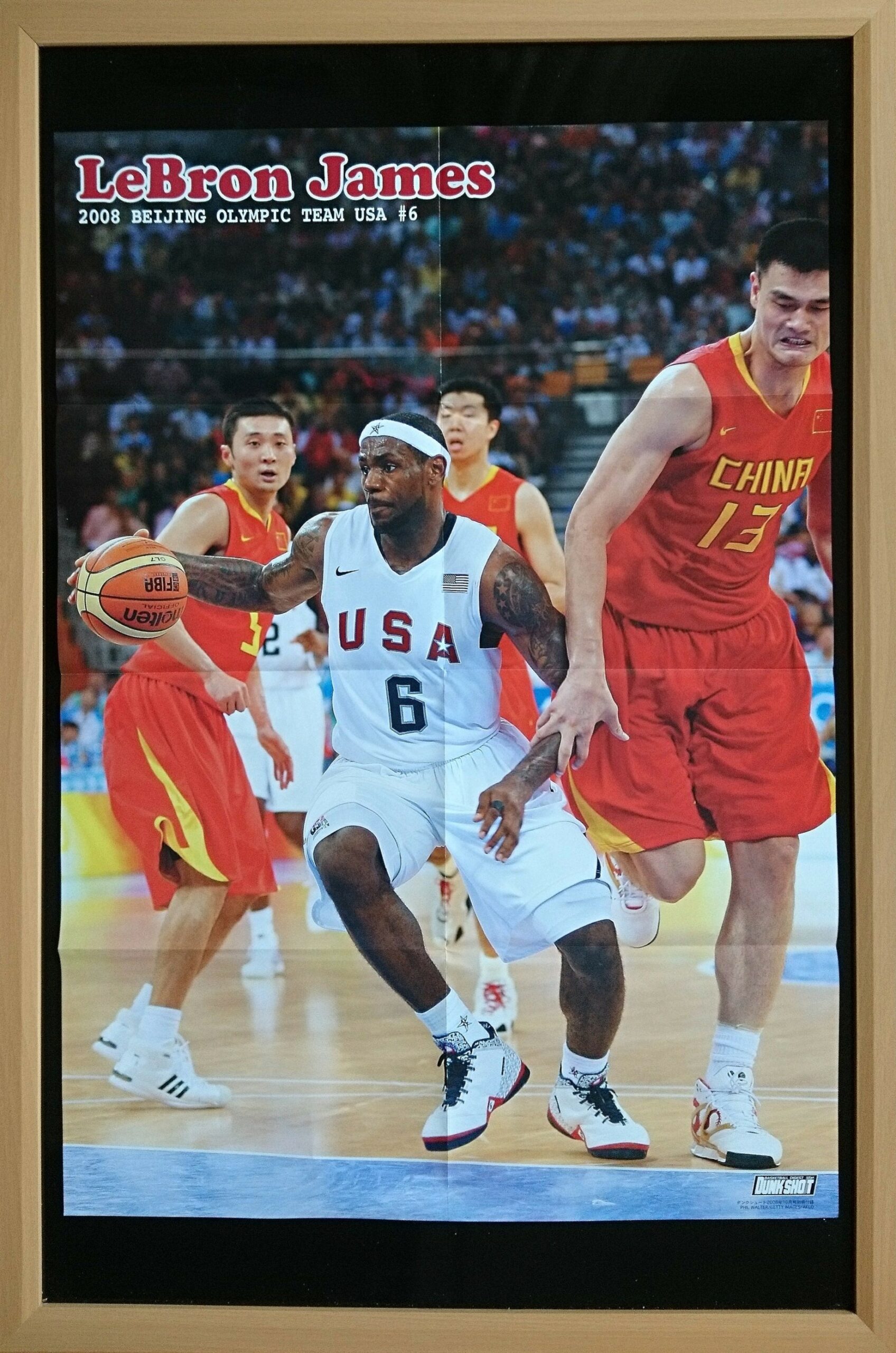

80-レブロン・ジェームズ

「チームに“I”はない」という原点

レブロン・ジェームズは、バスケットボールを“自分のため”ではなく“チームのため”にプレーするスポーツだと、小さい頃から叩き込まれてきた。

「個人の力だけじゃなく、チームでプレーするスポーツだ」──これを繰り返し言われたのは、オハイオ州アクロンの少年時代。コーチや周囲の大人たちは、彼にスコアの取り方だけでなく、勝利を分かち合う喜びを教えた。

この時から、レブロンの中にはっきりとした信念があった。「チームに“I”は必要ない」。

どんなに突出した才能を持っていても、バスケは5人でやるスポーツ。1人だけが目立っても優勝はできない──その価値観が、後の彼のキャリアを根底から支えることになる。

ハイスクール時代からの“勝たせる”感覚

レブロンはハイスクール時代、セント・ビンセント=セント・メアリー高校で全米レベルのスターとして脚光を浴びた。

当時から彼のスタッツは圧倒的だったが、数字以上に注目されたのは味方を生かす能力だった。派手なダンクやスリーよりも、的確なパス、正しい判断、相手のミスマッチを突かせるセットアップを優先した。

「俺が得点王になることより、チームが勝つほうが大事だった」

この考え方は、高校の地区大会でも、後のNBAファイナルでも一貫して変わらない。

レブロンは早くから“勝たせるリーダー”としての姿勢を身につけていた。

NBAで試された哲学

NBA入り後、レブロンのチームファースト哲学は何度も試された。

ルーキーイヤーから全てを託されたキャブスでは、個人で試合を支配できる力を見せつけながらも、常に味方の得点チャンスを作ることを優先。

その結果、彼のアシスト数は同ポジションのスーパースターの中でもトップクラスを維持し続けた。

だが、2007年のNBAファイナルでは、スパーズの鉄壁ディフェンスに味方が封じられ、シリーズをスウィープで落とす。この時、彼の哲学に疑問を投げかける声もあった。「もっと自分で打ち切るべきだったんじゃないか?」という批判だ。

しかしレブロンはブレなかった。

「チームとして戦わなければ勝てない」

その信念を貫くため、彼はオフシーズンにチーム力を高める動きへとシフトしていく。

“ヒート・カルチャー”での完成

2010年、レブロンはマイアミ・ヒートへ移籍。ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュとの“ビッグ3”を形成する。

ここでの経験は、彼の哲学をさらに深化させた。エリック・スポールストラHCやパット・ライリーの下で、ヒートは徹底した役割分担とチームディフェンスを叩き込むチーム。レブロンはそこで、自分が全てを背負うのではなく、味方を最大限に機能させることで勝利をつかむ方法を学んだ。

2012年、2013年と連覇を達成。MVPも獲得しながら、得点・リバウンド・アシストのバランスを保ち、チームとしての完成度を極限まで高めた。

この時期のレブロンは、個人のスタッツ以上に、チームがどう勝つかを最優先に考える“完成形”へと到達していた。

第二のキャブス時代と2016年の奇跡

2014年、レブロンはキャブスに復帰。若きカイリー・アービング、ケビン・ラブとともに再び優勝を目指す。

しかしこの時も、ただの得点マシンにはならなかった。プレイメイクでチームを支え、アービングを自由に得点させ、ラブにはスペーシングの役割を担わせた。

2016年ファイナル、第4戦まで1勝3敗と追い込まれた状況からの大逆転劇。

ウォリアーズの“73勝チーム”を相手に、レブロンは自分の得点力とチームプレーを融合させる究極形を見せる。第5戦と第6戦で連続41得点、第7戦では“ザ・ブロック”と呼ばれる歴史的な守備を披露。

だがこの勝利の裏側には、カイリーのクラッチスリーや、全員でのリバウンド争いがあった。レブロンはその全てを引き出すためにコート上で指揮をとっていた。

レイカーズでの第4章

2018年にレイカーズへ移籍。若手主体だったチームに優勝マインドを植え付け、アンソニー・デイビスとのコンビで2020年の優勝を果たす。

バブルでのプレーオフ、彼は平均27.6得点、10.8リバウンド、8.8アシストという、ほぼトリプルダブルの数字を残しながらも、試合ごとに役割を変えた。

ある試合ではスコアラーとして前面に出て、またある試合では完全にゲームメイカーに徹する。

「どうすればチームが勝てるか」──その判断が、彼のキャリアを通じて一貫している。

安西監督の言葉が突き刺さる理由

スラムダンク、安西監督の名言「相手の安い挑発に乗って一人相撲のPG。予想された徹底マークに意地になって無謀な攻めを繰り返すキャプテン。全国制覇とは口だけの目標かね。」

この言葉は、バスケの現場でよく起こる“個人プレーの罠”を指している。

レブロンは、この罠に一度も本格的にハマらなかった稀有なスーパースターだ。相手の挑発に乗って1人で突っ込み続けることも、過剰な自己顕示欲でチームを壊すこともなかった。

むしろ彼は、挑発された時ほど冷静になり、味方を生かすパスを選択するタイプ。感情に流されず、勝利のために最適な判断を下す──これこそが、安西監督の言葉通りの生き方だ。

チームファーストは弱さではない

バスケの世界では「勝負所ではエースが打つべきだ」という考え方が根強い。

だがレブロンは、エースが打たない勇気もまた勝利の条件だと証明してきた。オープンの味方がいれば、その選択を信じてパスを出す。

時にこの判断は批判され、「クラッチで逃げた」と言われることもあった。

しかし、キャリア4度の優勝とファイナルMVP4回が、その正しさを物語っている。

まとめ ― レブロンが残す遺産

レブロン・ジェームスは、個人の数字や栄光だけでなく、**「チームで勝つことの価値」**を現代NBAに叩き込んだ存在だ。

ハイスクールの地区大会でも、NBAファイナルでも、プレーの根底にあるのは同じ哲学。

「チームに“I”は必要ない」──この信念が、彼を20年以上トップで戦わせ続けている。

そして、この哲学は次世代の選手にも受け継がれていくだろう。個人技の華やかさと、チームとしての勝利を両立させる──その難しさと美しさを、レブロンはキャリア全体で体現してきたのだ。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓