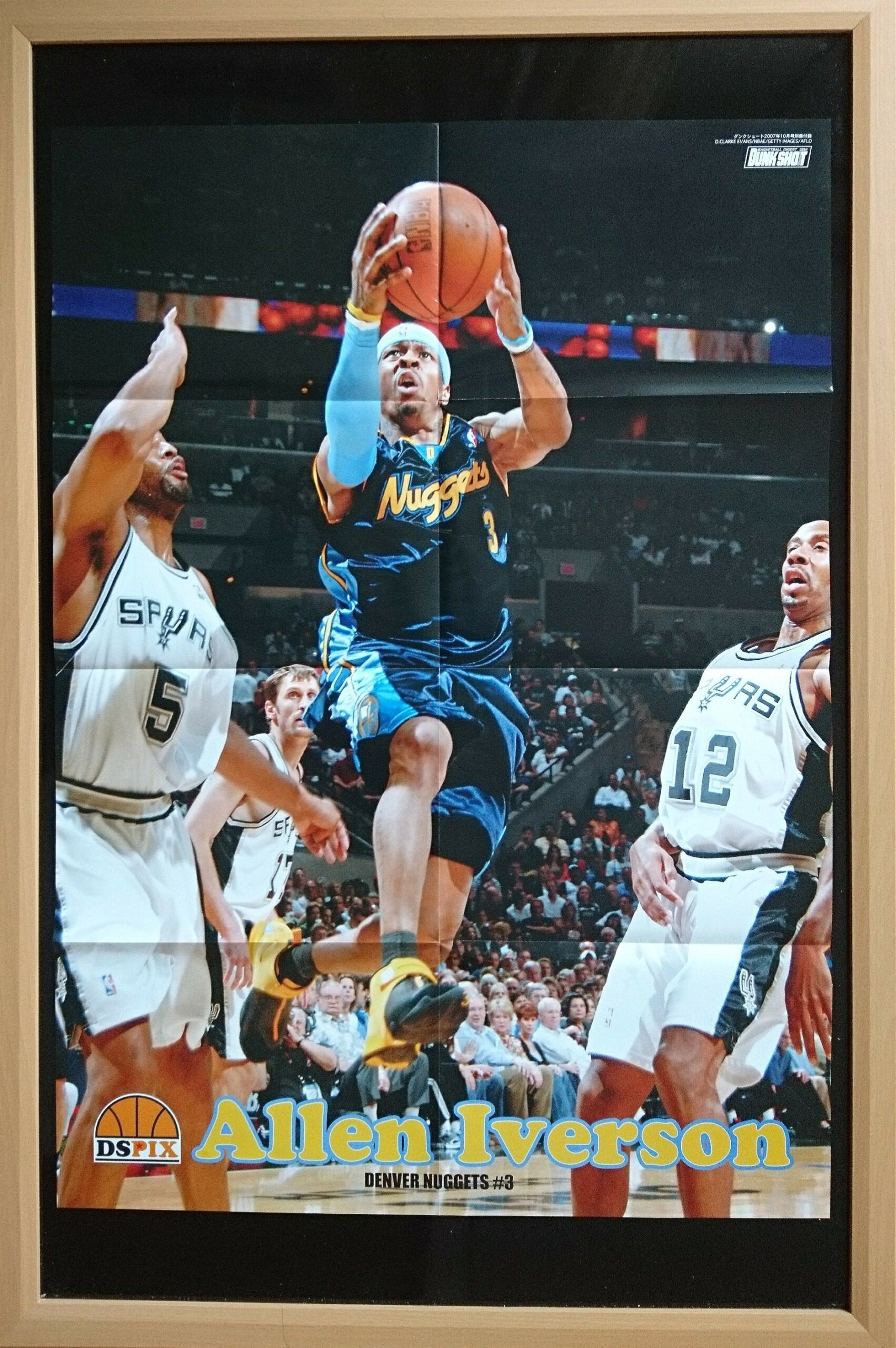

56-アレン・アイバーソン

共存できなかったスコアリングマシン──アレン・アイバーソンの孤高

自分のやり方を変えなかった男

アレン・アイバーソン。この名前を聞いて、圧倒的なスピード、えげつないクロスオーバー、フィジカルを凌駕するハートの強さを思い浮かべるファンは多い。だが、それと同時に、共存できるスター選手がいなかったという事実から目をそらすことはできない。

アイバーソンは“変えない”選手だった。自分のサイズ(183cm)では、リーグで生き残るためにプレースタイルを固定化し、支配的である必要があった。彼は「俺が点を取る。それ以外は頼む」と言わんばかりに、自分の役割を極端に集中させた。だからこそ、誰かと役割を分け合うという発想そのものがそもそもなかった。

スタックハウスとの殴り合い

キャリア初期、フィラデルフィア・セブンティシクサーズで共闘したのがジェリー・スタックハウス。当時のスタックハウスはチームの得点源であり、スター街道を進む予定だった選手。だがアイバーソンが加わったことで、そのバランスが一気に崩れた。

スタックハウスもまた、アイバーソンと同じく「俺が点を取る」タイプ。当然ぶつかる。練習中に殴り合ったという報道はその象徴だ。結局スタックハウスはチームを去る。共存は不可能だった。

アイバーソンにとって、コートは戦場であり、ボールは武器。誰にも渡せるものではなかった。

スターとのデュオはなぜ機能しないのか?

シクサーズ時代、チームは何度も「アイバーソンに合う相棒」を模索した。キース・ヴァン・ホーン、グレン・ロビンソンといった、スコアリング力のあるウイングを迎えたが、いずれも短命に終わった。

理由は明白。彼らは「パスをもらってからプレーする選手」だった。だが、アイバーソンのボール保持時間は長く、オフボールの味方がリズムをつかむのは難しかった。

アイバーソンのためのチームにおいて、他のスコアラーは「ただいるだけの人」になる。アイバーソンが20本シュートを放つ中で、10本も打てればマシ。しかも、パスが来る保証もない。そんな状況に、主役級の選手が納得するわけがない。

ウェバーとの大失敗

ネームバリューでいえば、クリス・ウェバーとのコンビは期待値が高かった。サクラメント・キングスで万能ビッグマンとして活躍したウェバーは、当時のNBAでも随一の視野を持つパサーだった。

だが、結果は明確な“失敗”に終わる。

ウェバーはアイバーソンとの共存に苦しんだ。自分が得意とするエルボーエリア(フリースローライン付近)に立てば、アイバーソンはすでにそのエリアをドリブルでこじ開けようとしている。

スペーシングが噛み合わない。ポストで待ってもボールが来ない。パスが回ってくる頃には残り時間が少なく、ウェバーのオプションは大幅に減っていた。

チームのスター同士が「立ってる場所すら被る」という構造的なミスマッチ。これが“相棒失敗”の最たる例だ。

カーメロとの電撃タッグも…

2006年、ナゲッツにトレードされたアイバーソン。そこには若きスコアラー、カーメロ・アンソニーがいた。2人の合計平均得点は50点超え。まさに爆発的なデュオだった。

しかし、またしても問題が生じる。

アイバーソンがボールを持ちたがる。カーメロも、ミッドレンジでゆったりボールをもらって1on1するのが得意。つまり、“プレースタイルが重なる”のだ。

このとき変化したのは、アイバーソンではなくカーメロの方だった。彼は積極的にオフボールで動き、シュート機会を分散させた。だが、それでも全体としては“譲り合い”が中途半端に終わり、とても優勝に届くとは言えなかった。

攻撃力はあったが、どちらも“リズムが狂うと止まる”タイプだった。共存というより、干渉。結局アイバーソンは再び「孤高のエース」へと戻っていく。

フィジカルとメンタルのタフネス

それでも、アイバーソンのスコアリングは見る者を魅了した。特に、20本、30本と打ち続けるメンタリティ。これを“わがまま”と片づけるのは浅い。

183cmの身体でNBAの壁を超えるには、シュート1本1本に“意味”と“重さ”が必要だった。スクリーンを利用したジャンパー、ゴール下でのバランス崩し、プルアップのスピード。どれもが芸術の域に達していた。

そして特筆すべきはメンタルだ。10本連続で外しても打ち続けた。萎縮しない。自分がやらなければ誰がやる?──これが、アイバーソンの信条だった。

なぜ共存できなかったのか?

アイバーソンが共存できなかった理由。それは彼が自分のプレースタイルを変えなかったからでもあるが、逆に「変えてしまったら彼ではなくなる」という側面もある。

サイズに恵まれず、常に不利な条件で戦ってきた。そんな男が「チームのために遠慮する」ようになっていたら、逆にキャリアを終えていたかもしれない。

彼のスタイルは極端だった。だがその極端さこそが、彼の生命線だった。

そして孤高は伝説へ

最後にたどり着くのはこの結論だ。

アレン・アイバーソンという選手は、「共存できない天才」だった。だが、その代わりに「誰も代われない唯一無二」を築いた。

誰かと役割を分けるより、自分が背負って戦った方が勝率が高い。そう確信できるほどのスキルと胆力。そして、それをNBAの舞台で証明し続けた。

アイバーソンはスーパースターと組んで輝くタイプではなかった。その代わり、孤高の存在として、ひとりで観客を震わせる数少ない選手だった。

たとえ共存できなかったとしても、彼の輝きは誰にも消せなかった──。

・「NBA仮説ラボ|NBAの「もし」を考察する実験室」がコチラ↓

・NBAポスター絵画展がコチラ↓

・その他の投稿がコチラ↓

コメント